○佐井村文書取扱規程

昭和57年11月17日

規程第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 収受及び配布(第3条―第5条)

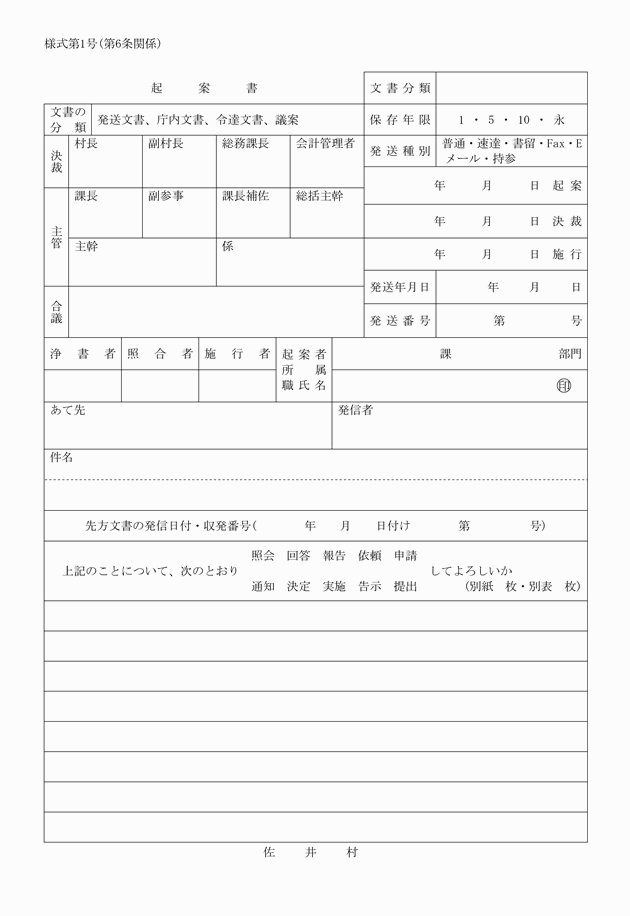

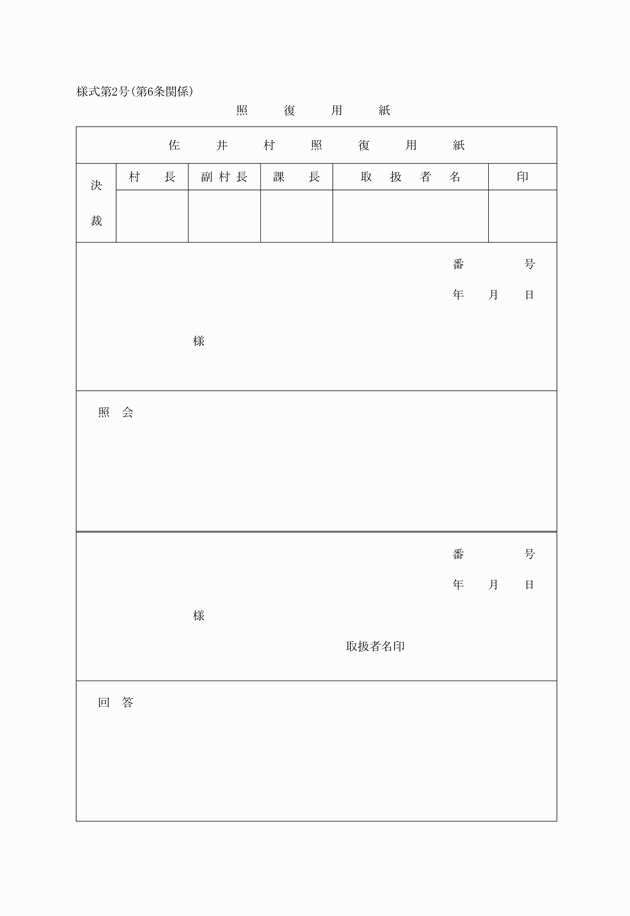

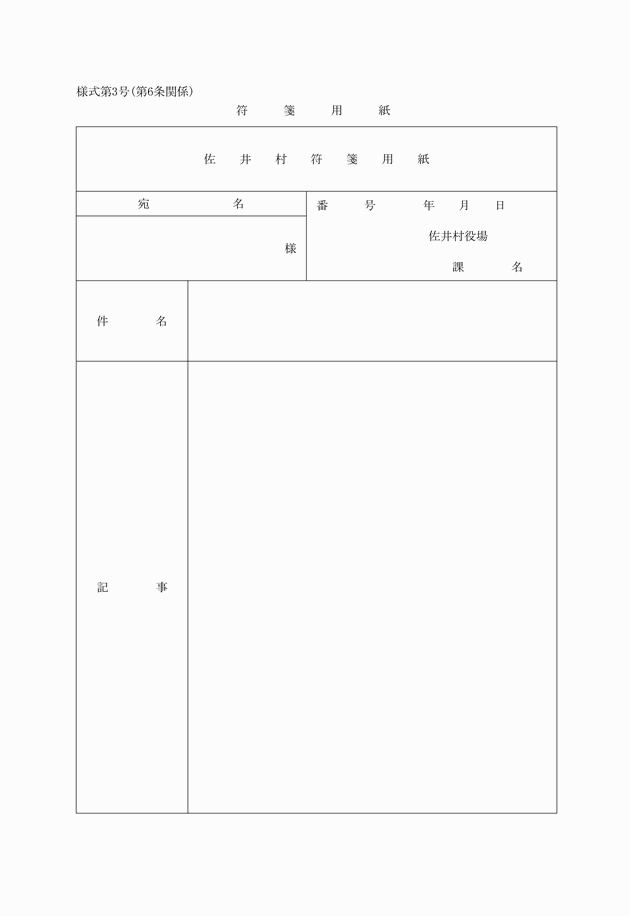

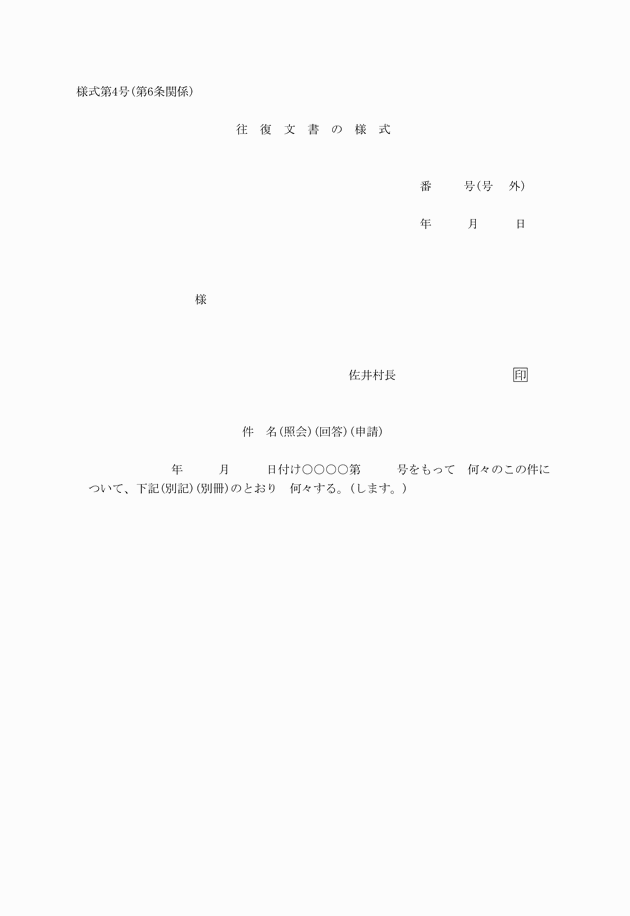

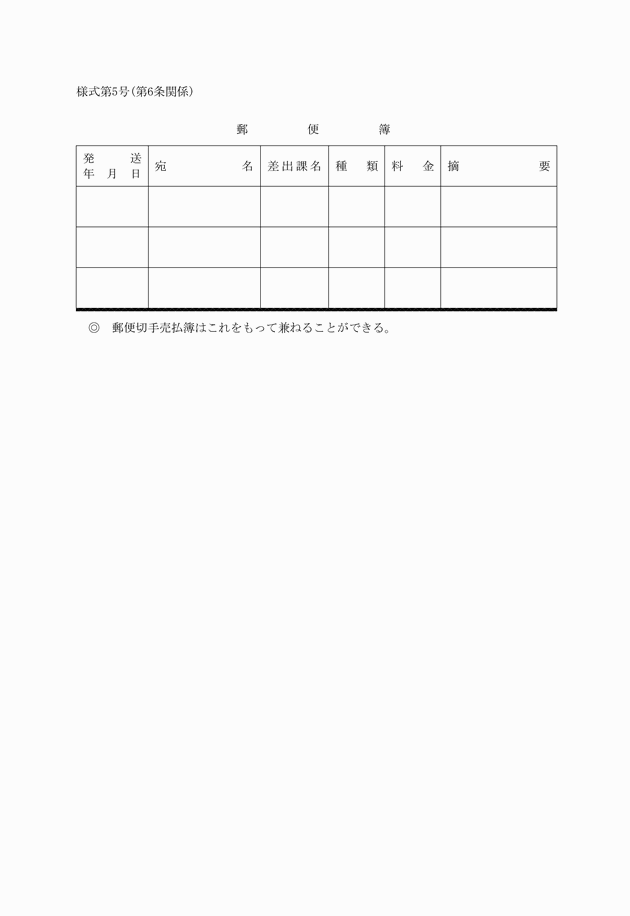

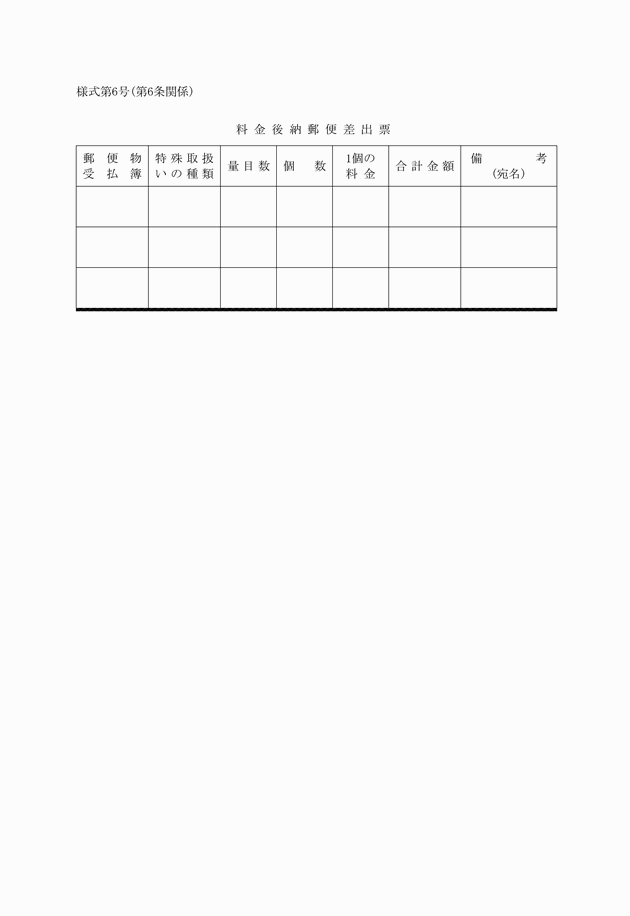

第3章 処理(第6条)

第4章 整理、保存及び廃棄(第7条―第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、佐井村における事務の取扱いについて必要な事項を定め、事務処理の標準化と能率化を図ることを目的とする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書の処理は、正確かつ敏速に取り扱い、常に整理し、事務の効率的な運営を確保するよう努めるとともに、処理後の保管及び保存を適正に行い、もってその経過と責任の所在を明らかにしておかなければならない。

第2章 収受及び配布

(収受及び配布)

第3条 役場に到達した文書物品は、総務課において受領し、次の手続により収受の上、村長及び副村長の閲覧を経て各課に配布しなければならない。

(1) 親展文書(書状及び電報を含む。)

すべて封緘のまま親展文書収受簿に登載

(2) その他の文書

各課の収受件名簿に登載(ただし、重要でないものは登載を省略してもよい。)

(3) 現金及び金券の類

金券収受簿に登載

(他課に関係ある文書の取扱い)

第4条 2以上の課に関係がある文書は、特に関係があると認める課の収受件名簿に登載するものとする。

2 主管課の判明できない文書は、副村長の指示により収受するものとする。

(重要文書の取扱い)

第5条 不服申立て、訴訟、当選、選任承諾及び入札等で収受の日時が権利義務に関係ある文書は、その封筒についても収受年月日を明記し、これを添付しなければならない。

第3章 処理

(処理)

第6条 配布された文書は、別に定めがあるものを除くほか、次の各号により処理するものとする。

(1) 課長は、文書の配布を受けたときは、課内の回議を経て速やかに処理しなければならない。ただし、調査に日時を要すると認めるもの及び重要な文書は、村長又は副村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(2) 2以上の課に関係ある事案は、その関係の最も深い課において処理しなければならない。また、関係ある課の合議を経て決裁を受けなければならない。

(3) 合議を受けたときは、避けることのできない事由がない限り、調査閲覧するようにし、回議を滞らせないようにしなければならない。

(4) 合議を受けた場合において意見が異なるときは、相互に協議し、なおその協議が成立しないときは、村長又は副村長にそれぞれ意見を述べて決裁を受けなければならない。

(5) 合議を経た事案が廃案となり、又は著しく修正されたときは、関係の課にこれを回示しなければならない。

(6) 緊急の事案で電話の回答を求められたときは、その重要なものについては、上司の指示を受けなければならない。

(7) 電話の回答のうち、後日の証拠としなければならない事案については、その要領を記録して上司の閲覧に供さなければならない。

(8) 特に緊急を要する事案については、主管課長がこれを携帯し、その要領を述べて決裁を受けなければならない。

(9) 条例、規則、規程、告示、訓令、指令及び達並びに委員の選任についての回議案は、総務課長に合議しなければならない。村議会に提案する議案についてもまた同様とする。

ア 平仮名、口語体及び常用漢字を用い、平易簡明を旨とし、字体を明瞭に記述すること。

イ 記述するものについては、一見その内容の趣旨が分かる簡潔な標題を付けること。

ウ 重要又は異例に属する事案については、関係法規、事実の調査、前例その他参考事項を記載し、又は関係書類を添付する等起案の根拠及び経過を明らかにすること。

エ 同一の事案で伺いを重ねるものは、その完結に至るまで関係の決裁文書を添付すること。ただし、大部にわたるものについては、その要領を摘記して添付を省略することができる。

オ 緊急又は重要な事案については、その旨上部欄外に表示すること。

カ 秘密又は親展としなければならない文書には「秘」又は「親展」と表示し、他に漏れないように取り扱わなければならない。

キ 文書の記名は、特別の例式のあるものを除くほか、官公署等に発信するものは、村長名(会計管理者名)を用いなければならない。ただし、軽易な照復、調査及び資料収集等には役場名を用いることができる。

(11) 決裁を経た事案は、浄書校合し、次により処理しなければならない。

ア 収受件名簿に登載した文書によるものは、当該名簿に顛末を記載する。

イ 収受件名簿に登載されないものは、発送件名簿、文書進達簿及び文書送達簿に登載する。

(12) 退庁時間後又は休日において臨時、緊急その他やむを得ない場合は、本条各号の規定にかかわらず、上司の決裁を経て便宜の手続により処理することができる。

(13) 発送文書は、主務者が宛名を記した封筒を添えて、総務課に回付しなければならない。

(14) 総務課は、発送の文書の回付を受けたときは、原議が決裁を経ているか否か、又は書式内容に誤りがないかを確かめることができる。ただし、決裁を得た親展文書は、封緘のまま取り扱わなければならない。

(16) 退庁時限後又は休日においては、前3号の総務課の事務は、当直者が行い、後日速やかに総務課に要領を引き継がなければならない。

第4章 整理、保存及び廃棄

(完結文書の整理)

第7条 完結文書は、主務課において整理し、課別に種別、保存年限を表示して編冊する。

(完結文書の編冊)

第8条 完結文書は、暦年ごとに編冊しなければならない。ただし、会計年度をもって整理を要するものは、その年度により編冊するものとする。

(完結文書の保存)

第9条 完結文書の保存年限は、完結の翌1月(前条ただし書の文書は4月)からとし、次の区分による。ただし、必要があるときは、村長の承認を得て特に期間を定めることができる。

第1種 永久保存

(1) 条例、規則、訓令、内訓、通達及び規程

(2) 村公示

(3) 職員の人事に関する書類

(4) 議会の会議録及び議決書

(5) 不服申立て及び訴訟に関する書類

(6) 財産及び基金の管理及び処分並びに公の施設の管理に関する書類

(7) 村債に関する書類

(8) 境界変更及び廃置分合等に関する書類

(9) 事務所の位置に関する書類

(10) 村の沿革に関する書類

(11) 予算及び決算書類(証拠書類を含む。)

第2種 7年保存

(1) 決算を終了した出納書類中不用と認めるもの

(2) 原簿又は台帳に登載済みの書類

(3) 第1種に準ずるもので永久保存の必要のないもの

第3種 2年保存

(1) 官報及び県報

(2) 一時的な処理に属するもの(調査、往復書類等)

(3) 広報、新聞又はラジオ放送等の原稿

(4) その他2年保存の必要のあるもの

(保存の方法)

第10条 編冊した文書は、文庫に収蔵しなければならない。

2 文書を収蔵するときは、各課別に区分し、編冊した暦年又は年度ごとに配列するものとする。

(文庫内の整頓等)

第11条 文庫内は、常に整頓し、喫煙又は一切の火気の使用をしてはならない。

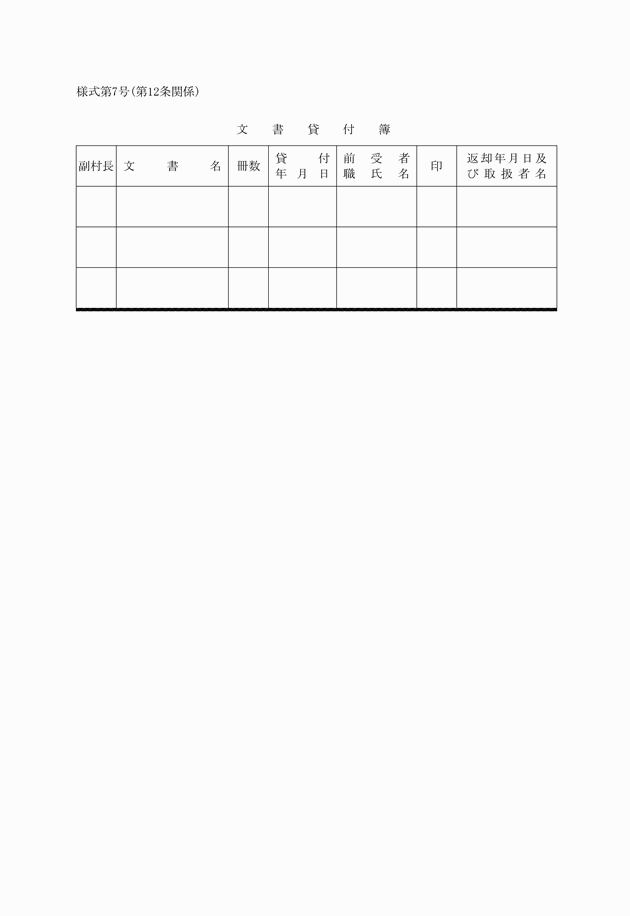

(保存文書の貸出し)

第12条 保存文書を借り受けようとするときは、文書貸付簿(様式第7号)に所要の事項を記載し、副村長の承認を受けなければならない。

2 文書の借受期間は、1日以内とする。

(保存文書の引継ぎ及び廃棄)

第13条 保存年限の終わった文書のうち秘密に属するものは、村長又は副村長の許可を得て主務課において焼却し、その他は会計管理者に引き継ぐものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、昭和57年11月17日から施行する。

附則(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現にある第2条の規定による改正前の佐井村文書取扱規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。