○交通違反行為等をした職員の懲戒処分等の基準を定める規則

昭和60年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員(臨時又は非常勤職員を除く。以下同じ。)の交通違反行為及び交通事故(以下「交通違反行為等」という。)を未然に防止するとともに、交通違反行為をし、又は交通事故を起こした職員の取扱いについて、必要な基準を定めるものとする。

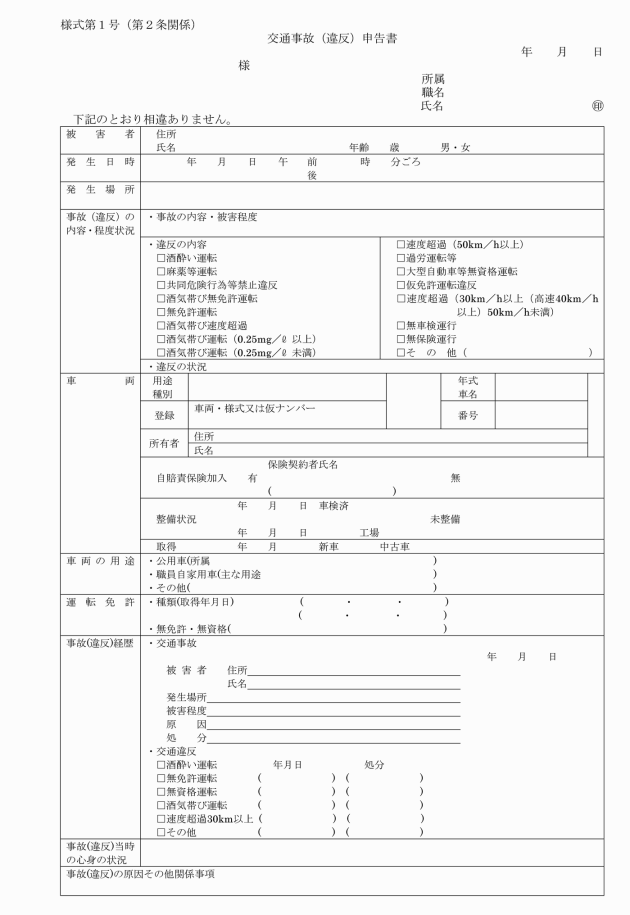

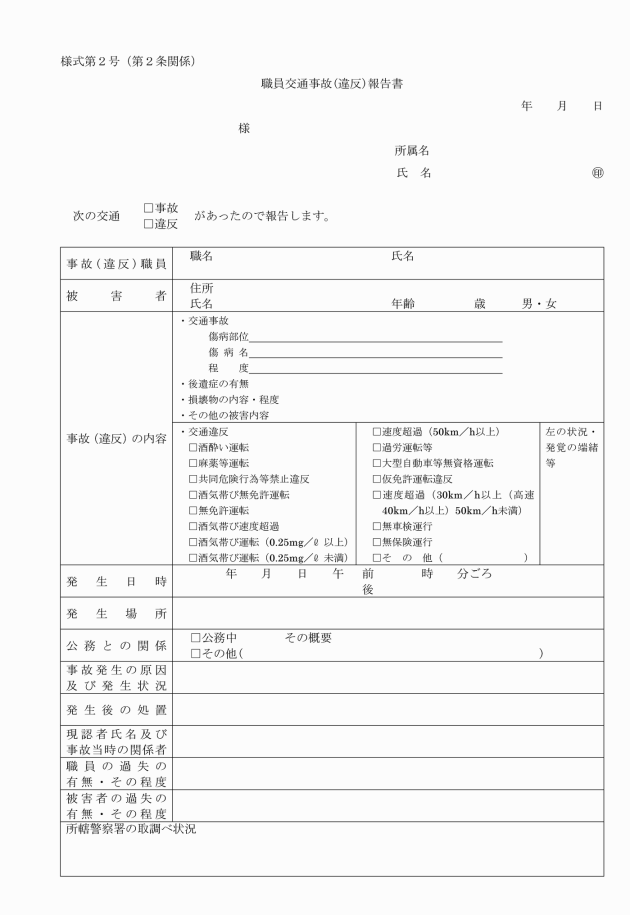

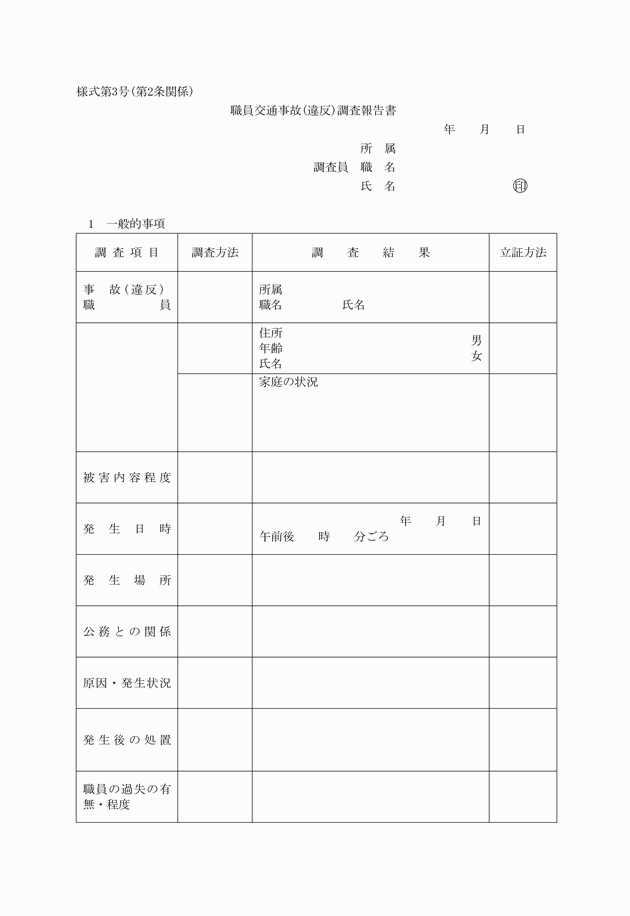

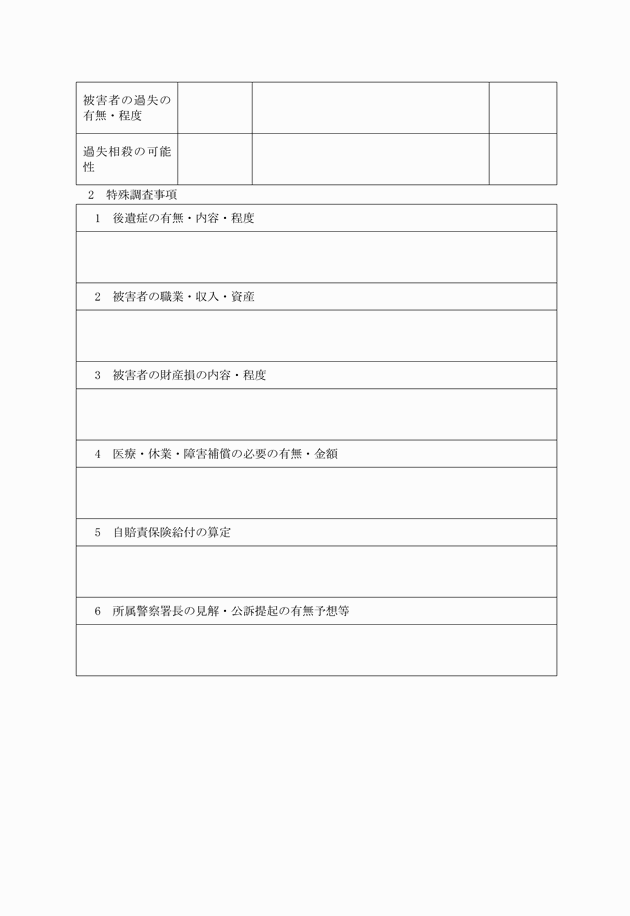

(交通違反行為又は交通事故の申告及び報告等)

第2条 交通違反行為等をした職員は、7日以内に様式第1号による交通事故(違反)申告書を所属の長に提出しなければならない。

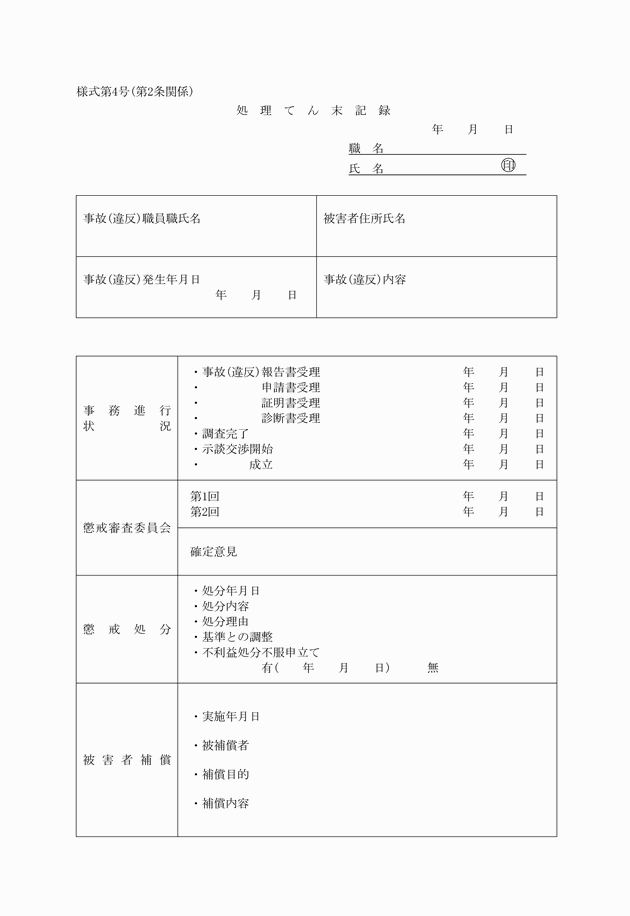

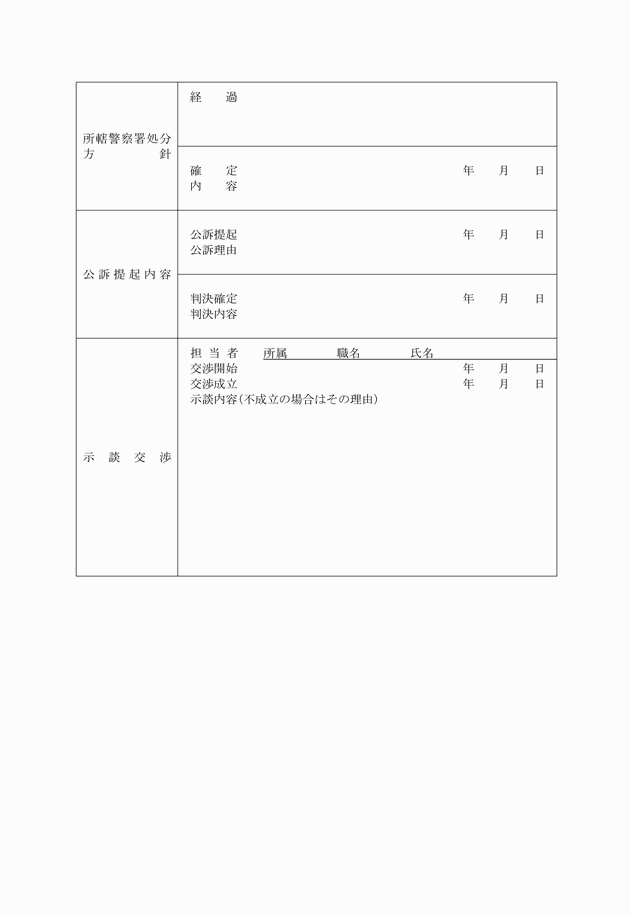

2 所属の長は、交通事故(違反)申告書を受理したとき、又は所属の職員の交通違反行為等を知ったときは、10日以内に様式第2号による職員交通事故(違反)報告書を総務課長に提出しなければならない。

4 公務による事件については、前3項の報告等に先立って所属の長は、口頭によりその概要を上司に報告するとともに、総務課長に連絡しなければならない。

(処分)

第3条 任命権者は、職員が交通違反行為等をしたときは、その責任を確認し将来を戒めるとともに、全体の奉仕者としての自覚を促すために地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第3号に該当するものとして懲戒処分にし、又は訓告若しくは注意(以下「懲戒処分等」という。)をするものとする。

3 同時に2以上の類の交通違反行為又は交通事故が重なった場合には、重い類別により懲戒処分等をするものとする。

5 懲戒処分等を受けた日から3年(違反区分4類から6類までに属する交通違反行為等により懲戒処分等を受けた職員にあっては、1年)以内に交通違反行為等を重ねた場合は、その区分の最高又は1段階重い区分の懲戒処分等をするものとする。

6 被害者の責めに帰すべき事由が多分にあり、情状を特に考慮する必要があると認めるときは、行政処分の有無、被害者の過失の程度等を勘案してその責任を軽減し、又は問わないことができる。

(連帯責任)

第4条 1類から4類の交通違反行為等を黙認した職員についてもその交通違反行為等に相当した責任を問い、懲戒処分等をするものとする。ただし、情状により軽減し、又は加重することができる。

(損害に対する求償権の行使)

第5条 1類及び2類の交通違反行為等により村に損害を与えた者に対しては、その損害額の補てんを請求するものとする。ただし、情状により軽減することができる。

(行政委員会等の措置)

第6条 村の行政委員会等の任命権者は職員が交通違反行為をし、又は交通事故を起こしたときは、前各条の規定を適用するものとし、その結果を村長に通報しなければならない。この場合、処分について任命権者を異にする職員との均衡を図るため村長と協議しなければならない。

附則

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 交通違反行為又は交通事故が、この規則の施行日前に発生したものである場合にあっては、なお従前の例による。ただし、この規則による改正前の交通違反行為等をした職員の懲戒処分等の基準を定める規則第2条に規定する申告及び報告等が施行日以降になされた場合にあっては、改正後の交通違反行為等をした職員の懲戒処分等の基準を定める規則の基準を適用するものとする。

附則(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)

懲戒処分等基準表

懲戒処分等の区分 交通違反行為の種類 | 交通違反行為 | 交通事故 | ||||||||

責任の程度が軽いとき | 責任の程度が重いとき | あて逃げ、ひき逃げ等 | ||||||||

軽症事故建造物損壊事故 | 重傷事故 | 死亡事故 | 軽傷事故建造物損壊事故 | 重傷事故 | 死亡事故 | 物損事故 | 人身事故 | |||

1類 | ○酒酔い運転 ○麻薬等運転 ○共同危険行為等禁止違反 ○酒気帯び無免許運転 | 停職6月又は免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |

2類 | ○無免許運転 ○酒気帯び速度超過 ○酒気帯び運転(0.25mg/l以上) | 停職4~6月又は免職 | 停職6月又は免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |

3類 | ○酒気帯び運転(0.25mg/l未満) ○速度超過(50km/h以上) ○過労運転等 ○大型自動車等無資格運転 ○仮免許運転違反 | 減給1~3月 | 停職1~3月 | 停職4~6月 | 停職6月又は免職 | 停職4~6月 | 停職6月又は免職 | 免職 | 停職6月又は免職 | 免職 |

4類 | ○速度超過(30km/h(高速40km/h)以上50km/h未満) ○積載物重量制限超過(大型等10割以上) ○無車検運行 ○無保険運行 ○携帯電話使用等(交通の危険) | 戒告 | 減給1~3月 | 停職1~3月 | 停職4~6月又は免職 | 停職1~3月 | 停職4~6月 | 停職6月又は免職 | 停職4~6月又は免職 | 免職 |

5類 | ○道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「道交法施行令」という。)別表第2に定める違反行為に付する基礎点数3点又は2点の交通違反行為 | 注意又は訓告 | 戒告 | 減給1~3月 | 減給4~6月 | 減給1~3月 | 減給4~6月 | 停職1~3月 | 減給4~6月 | 停職4~6月又は免職 |

6類 | ○道路交通法施行令別表第2に定める違反行為に付する基礎点数1点の交通違反行為 | 注意 | 注意又は訓告 | 戒告 | 減給1~3月 | 減給1~3月 | 減給4~6月 | 停職1~3月 | 減給4~6月 | 停職4~6月又は免職 |

備考 | 1 交通違反行為の種類は、道交法施行令別表第2に定めるところによる。 2 「責任の程度が軽いとき」とは、その事故が被害者側にも相当具体的に指摘できる交通違反又は不注意があるために起きたと認められるときをいい、「責任の程度が重いとき」とは、その事故が加害者側の一方的不注意によって起きたと認められるときをいう。 3 「重傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日以上のとき、「軽傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日未満のときをいう。ただし、2週間を超えて治療を要する者が同一事故について3人以上ある場合は、重傷事故とみなす。 4 他に被害を及ぼさない自損事故については、交通違反行為として取扱うものとし、交通事故としての加重はしないものとする。 | |||||||||