○扶養手当支給手続に関する規則

昭和49年5月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「給与条例」という。)第20条の規定に基づき、扶養手当支給手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

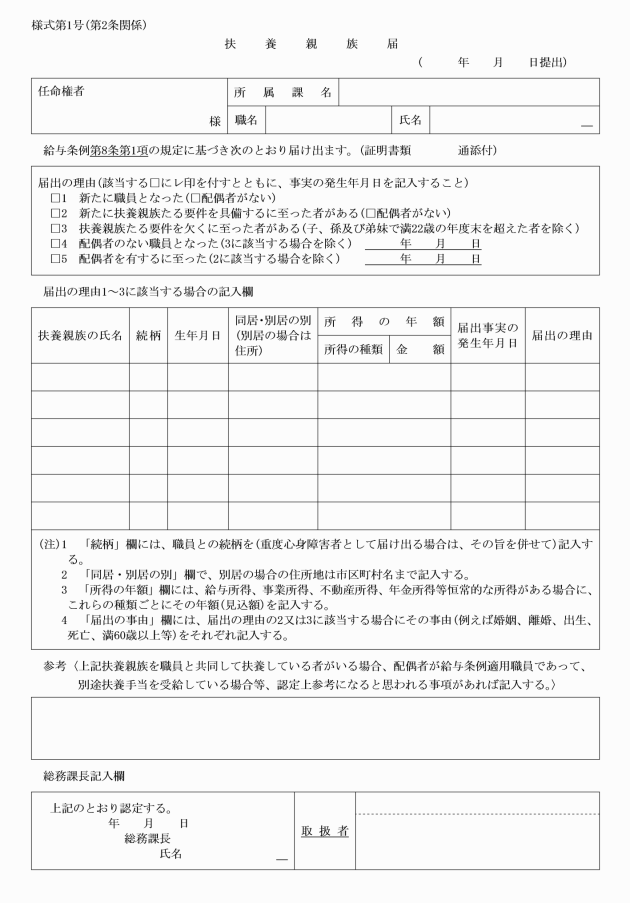

第2条 新たに給与条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養職員届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても同様とする。

2 任命権者が、前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に該当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(2人以上で扶養している場合の認定)

第4条 2人以上の者が、同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)にはその職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族のある職員が異動した場合)

第5条 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

(支給の始期及び終期)

第7条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(村長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で村長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

附則

この規則は、昭和49年5月13日から施行する。

附則(昭和50年規則第2号)

1 この規則は、昭和50年3月4日から施行する。

2 扶養親族届及び扶養親族簿は、当分の間、扶養親族に係る扶養事実等に変更のない職員等に係るものに限り、従前の様式によることができる。

附則(昭和50年規則第19号)

この規則は、昭和50年12月17日から施行する。

附則(昭和51年規則第7号)

この規則は、昭和51年12月11日から施行する。

附則(昭和53年規則第5号)

この規則は、昭和53年3月9日から施行し、昭和52年12月21日から適用する。

附則(昭和54年規則第3号)

この規則は、昭和54年3月15日から施行し、昭和53年12月20日から適用する。

附則(昭和61年規則第1号)

1 この規則は、昭和61年1月7日から施行する。

2 扶養親族届及び扶養親族簿は、当分の間、扶養親族に係る扶養事実等に変更のない職員等に係るものに限り、従前の様式によることができる。

附則(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年12月18日から施行する。

附則(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年規則第14号)

1 この規則は、平成5年12月22日から施行する。

2 扶養親族届及び扶養親族簿は、当分の間、扶養親族に係る扶養事実等に変更のない職員等に係るものに限り、従前の様式によることができる。

附則(令和7年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第2条中「給与条例」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年佐井村条例第1号)附則第4項の規定により読み替えられた給与条例(以下「読替え後の給与条例」という。)」に、第3条及び第7条中「給与条例」とあるのは「読替え後の給与条例」とする。

(扶養親族認定事務要領の一部改正)

3 扶養親族認定事務要領(平成6年佐井村訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略