○新生児応援金給付事業実施要綱

令和2年8月3日

告示第43号

(現状)

第1条 政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の解除宣言後、佐井村においても感染対策を継続しながら、経済活動の回復や文化・スポーツ活動、イベントなどの再開に向けて歩みを速めていく段階である。しかしながら、感染症は内外経済に甚大な影響をもたらしており、戦後最大とも言うべき危機に直面しており、佐井村も例外ではなく、また、今後の影響も懸念される。

(趣旨)

第2条 経済の大幅な下押しは、日常生活へも影響を及ぼしている。

少子高齢化の進む当村において、出生した新生児は「地域の宝」である。

子育て支援も重要施策のひとつとして力を入れていることから支援の一環として手助けが必要であり、この国難とも言うべき厳しい状況を乗り越えていかなければならない。

(目的)

第3条 趣旨を踏まえ、感染防止対策に取り組みながら日常生活をおくりつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、新生児応援金給付事業に関し、必要な事項を定める。

(給付対象者)

第4条 村は、この要綱に定めるところにより、新生児応援金を給付する。

2 新生児応援金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月2日から令和3年4月1日までにおいて出生し、住民基本台帳に記録されている者であること。

(給付額)

第5条 新生児応援金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(申請・受給権者)

第6条 新生児応援金の申請・受給権者は、その者の保護者であること。

2 保護者以外で申請・受給権者となるのは、次のいずれかの取扱いによるものとする。

(1) DV等避難者の取扱い

ア その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した確認書を含む。また、親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

(代理人の範囲)

第7条 申請・受給権者に代わり、代理人として前条の届出を行うことができる者は、原則として次に掲げるものとする。

(1) 基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)

(3) 親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

(4) 申請・受給権者本人による届出・受給が困難な場合で、かつ、代理が当該支給対象者のためであると認められる場合は、下記について、当該者による代理届出・受給が適当であると村長が特に認める者。

この場合、村長は、申請・受給権者と代理人との関係を説明する書類等を徴取し、当該代理が、申請・受給権者のためになされるものであることを確認する。

ア 代理人が新生児応援金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認することとする。

イ 村長は、代理人の本人確認ができなかった場合、又は申請・受給権者と代理人と間の代理関係を確認できなかった場合には、基本的には申請を受け付けないものとする。

(給付対象者リストの作成)

第8条 村は、住民基本台帳における氏名・住所等を記載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。

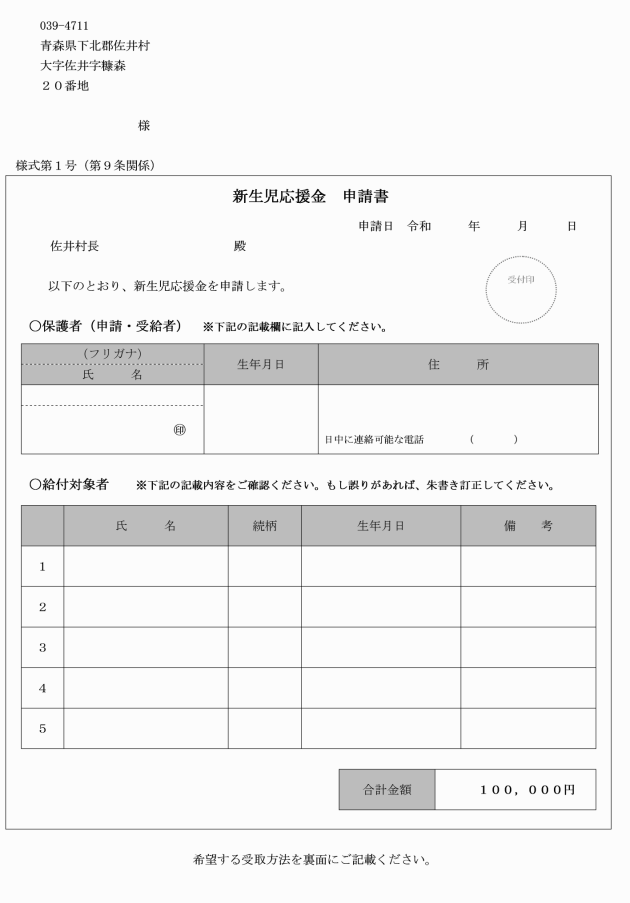

(申請の方式)

第9条 簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを基本とし、感染拡大防止に留意する観点から、次の方式によるものとする。

(1) 郵送届出方式

ア 村は、リストに基づき、受給者に対し、別紙様式第1号の申請書を送付する。

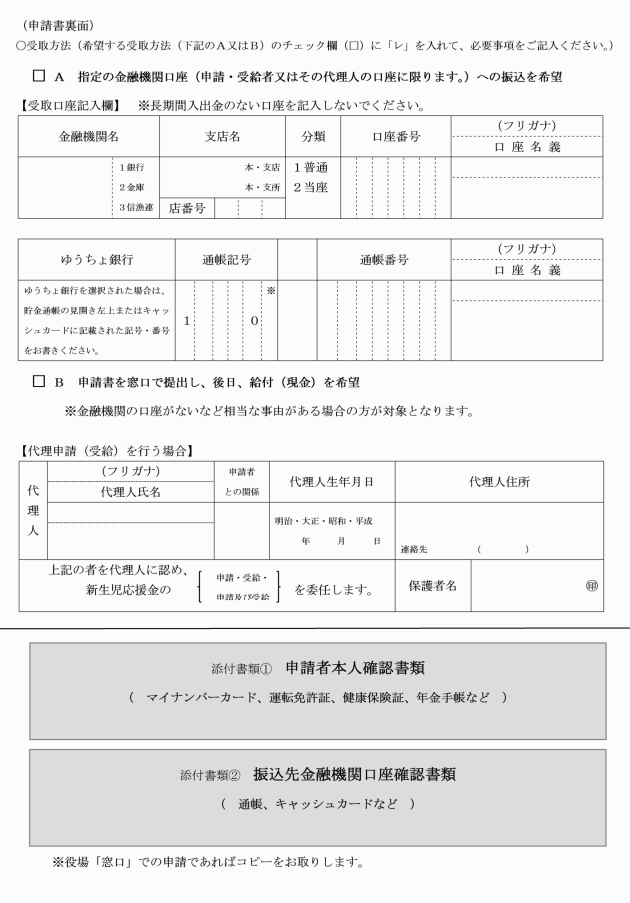

イ 受給者による申請は、申請書に振込先口座番号を記入し、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証及び年金手帳等の写し等の本人確認書類及び金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し等の振込先口座の確認書類を添付のうえ郵送するものとする。

(2) その他

窓口に申請書を持参する人がいる場合には、窓口において本人確認を行うこととする。本人確認については、なりすまし等による不正受給を防止するため、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、各種免許証などの顔写真が貼り付けられているものの提示を求めることとする。

(申請受付開始日、給付決定及び申請期限)

第10条 申請受付開始日及び郵送申請方式は村長が別に定める日とする。

2 村は、提出された申請書を受理したとき、本人確認書類と申請書に記載された氏名等を確認のうえ、速やかに給付を決定する。

3 申請期限は、令和3年4月15日までとする。

(給付の方法)

第11条 村による給付は、前条第2項により給付決定をした後、受給者の本人名義の銀行口座へ振込みすることとする。

2 銀行口座がないなど、真にやむを得ない場合に限り、村が当該窓口で現金により給付を認めることとすること。本人確認については、なりすまし等による不正受給を防止するため、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、各種免許証などの顔写真が貼り付けられているものの提示を求めることとする。

(新生児応援金の給付等に関する周知等)

第12条 村は、新生児応援金給付事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。

2 村が第10条第2項に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、村が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。

(不正利得の返還)

第14条 村長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた新生児応援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 新生児応援金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この要綱は、令和2年8月3日から施行する。