○佐井村公文例規程

令和3年8月3日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 佐井村の公文例については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(文書の区分)

第2条 文書は、その性質により次のとおり区分する。

(1) 一般文書 往復文書及び部内文書その他の文書で法規文書、令達文書及び公示文書以外のもの

(2) 法規文書

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により村議会の議決を経て制定するもの

イ 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの

(3) 令達文書

ア 訓令 所属機関又は所属職員の全部又は一部に命令し、公表するもの

イ 内訓 訓令で秘密に属するもの

ウ 指令 個人又は団体からの申請又は願い出に対して許可又は認可等の行政処分を行うために発するもの

エ 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項について作為若しくは不作為を命じ、又は行政処分を取り消すために発するもの

オ 通知等 ある一定の事項を照合し、照会に対して回答し、通知し、又は報告するために発するもの

(4) 公示文書

ア 告示 法令等の規定に基づき決定した事項その他の重要な事項を広く一般の住民に公示するもの

イ 公告 一定の事項を広く一般の住民に公示するもの

(公文例式)

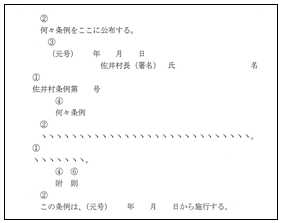

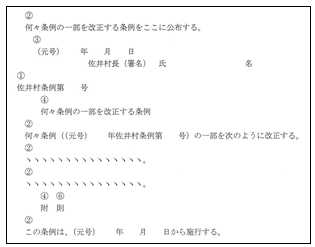

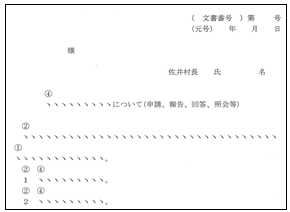

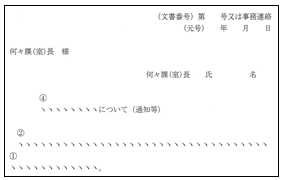

第3条 公文例式は、次のとおりとする。

(1) 条例

ア 新設する場合

(ア) 本則に条を置くとき。

(イ) 本則に条を置かないとき。

イ 全部を改正する場合

新設する場合の例による。

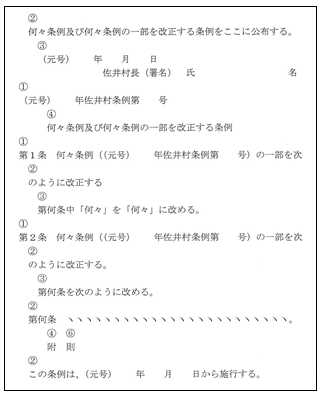

ウ 一部を改正する場合

(ア) 1の条例の一部を改正する場合

(イ) 2の条例の一部を1の条例で改正する場合

(ウ) 3以上の条例の一部を1の条例で改正する場合

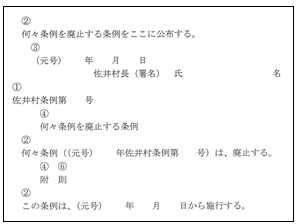

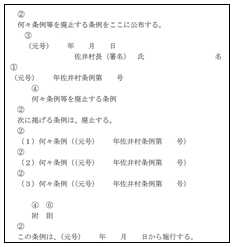

エ 廃止する場合

(ア) 1の条例を廃止する場合

(イ) 2の条例を廃止する場合

(ウ) 3以上の条例を1の条例で廃止する場合

(2) 規則

条例の例による。

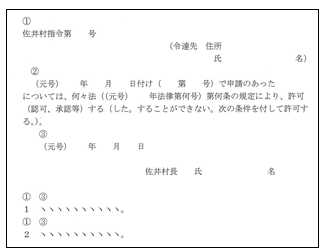

(3) 訓令

(4) 内訓

訓令の例による。ただし、令達番号には村名を冠せず、単に「内訓第何号」とする。

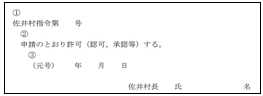

(5) 指令

ア 一般の場合

イ 申請書、願書等の副本に奥書する場合

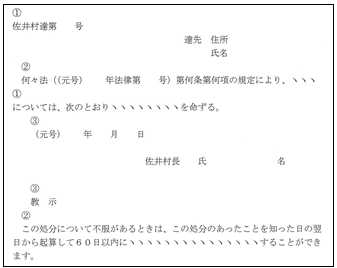

(6) 達

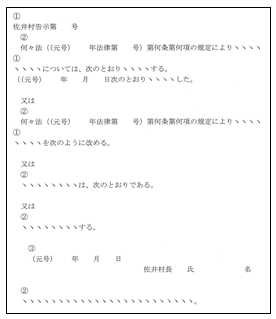

(7) 告示

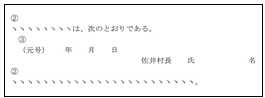

(8) 公告

(9) 通知等

ア 庁外に対する場合

イ 庁内限りの場合

(用文の形式)

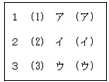

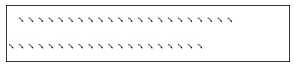

第4条 用文の形式は、次のとおりとする。

(1) 公布者名又は発信者名は、最終字が本文の末字から第2字目となるように、適当に配字する。

(2) 令達先の記載は、次のとおりとする。

ア 個人にあっては、その住所及び氏名

イ 法人にあっては、その所在地及び名称。ただし、申請当時法人が未成立の場合は、発起人又は代表者の住所及び氏名

ウ 法人格を有しない団体にあっては、その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名

エ 申請者が多数の場合は、連名又は代表者の住所及び氏名並びに代表者たることの表示

(3) 目次を付ける場合は、次の例による。

(4) 条文を細別するために用いる指示番号は、次のとおりとし、左から順に用いる。ただし、「1、」のように指示番号の次に点を付けてはならない。

(5) 条文には、必ず句読点を付けなければならない。事物の名称等を名詞形で列挙するときは句点を用いないが「ヽヽヽヽとき」及び「ヽヽヽヽこと」で別記される各号の終わり及び名詞中の字句の後に更にただし書等の文章が続くときは、句点を用いる。

(条文の改正等の形式)

第5条 条文の改正等の形式は、次のとおりとする。

(1) 条文を改正する場合

ア 条を改正する場合

第何条を次のように改める。

第何条 ヽヽヽヽヽヽヽヽ。

イ 項を改正する場合

第何条第何項を次のように改める。

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

2 ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

ウ 号を改正する場合

(1) ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

エ ただし書を改正する場合

第何条(第何項第何号)ただし書を次のように改める。

ただしヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

オ 題名を改正する場合

(ア) 題名を次のように改める。

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

(初字は、第4字目とする。)

(イ) 題名中「何々」を「何々」に改める。

カ 見出しを改正する場合

(ア) 第何条の見出しを「(何々)」に改める。

(イ) 第何条の見出し中「何々」を「何々」に改める。

(ア) 第何条(第何条第何項第何号、第何条本文、第何条ただし書等)中「何々」を「何々」に改める。

(イ) 第何条、第何条及び第何条(第何条から第何条までの規定)中「何々」を「何々」に改める。

ク 様式を全部改正する場合

様式第何号を次のように改める。

様式第何号

(2) 条文を追加する場合

ア 条を追加する場合

(ア) 第何条の次に次の1条を加える。

第何条 ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

(条例等の末尾に追加する場合に用いる。)

(イ) 第何条の次に次の2条を加える。

第何条の2 ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

第何条の3 ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

(ウ) 第何条を第何条とし、第何条から第何条までを2条ずつ繰り下げ、第何条の次に次の2条を加える。

第何条 ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

第何条 ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

イ 項を追加する場合

(ア) 条の末尾に項を追加するとき。

第何条に次の何項を加える。

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

(項番号が付いているときは、項番号を付ける。)

(イ) 項と項の間に項を追加するとき。

a 項番号が付いていないときは、次の例による。

b 項番号が付いているときは、次の例による。

第何条中第何項を第何項とし、第何項から第何項までを2項ずつ繰り下げ、第何項の次に次の2項を加える。

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

ウ 号を追加する場合

条を追加する場合の例による。

エ 条項号に後段を追加する場合

第何条(第何項第何号)に後段として次のように加える。

この場合において、ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

オ 条項号にただし書を追加する場合

第何条(第何項第何号)に次のただし書を加える。

ただし、ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

カ 見出しを追加する場合

第何条に見出しとして「(何々)」を付する。

キ 字句を追加する場合

(3) 条文を削除する場合

ア 条を削除するとき。

(ア) 第何条を次のように改める。

第何条 削除

(この場合は、このまま残る。)

(イ) 第何条(第何条から第何条まで)を削り、第何条を第何条とし、第何条を第何条とし、第何条を第何条とする。(第何条を第何条とし、第何条から第何条までを何条ずつ繰り上げる。)

イ 項を削除する場合

(ア) 項番号が付いているとき。

条を削除する場合の(イ)の例による。

(イ) 項番号が付いていないとき。

第何条第何項(第何条中第何項から第何項まで)を削る。

ウ 号を削除する場合

条を削除する場合の例による。

第何条(第何項第何号)後段(ただし書)を削る。

オ 字句を削除するとき。

第何条(第何項第何号)中「何々」を削る。

(a) 別表第何(様式第何号)を次のように改める。

別表第何(様式第何号) 削除

別表第何(様式第何号)を削る。

第6条 附則を規定する場合の順序及び方法は、次のとおりとする。

(1) 施行期日に関する規定

ア 公布の日から施行する場合

この条例(規則)は、公布の日から施行する。

イ 特定期日から施行する場合

(ア) この条例は、(元号)何年何月何日から施行する。

(イ) この条例は、公布の日から起算して何月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

ウ 特定の事実の発生にかからせる場合

この条例は、何々条例の施行の日から施行する。

エ 過去にさかのぼって適用する場合

この条例は、公布の日から施行し、(元号)何年何月何日から適用する。

オ 各規定について施行期日を異にする場合

(ア) この条例は、(元号)何年何月何日から施行する。ただし、第何条から第何条まで及び第何条の規定は、公布の日から施行する。

(イ) この条例の施行期日は、各規定について規則で定める。ただし、その期日は、(元号)何年何月何日以前でなければならない。

(ウ) この条例は、公布の日から施行する。ただし、何々に関する改正規定は、何々条例((元号)何年佐井村条例第何号)の施行の日から、何々に関する改正規定は、(元号)何年何月何日から施行する。

(2) 既存の条例の廃止に関する規定

ア 何々条例((元号)何年佐井村条例第何号)は、廃止する。

イ 次に掲げる条例は、廃止する。

何々条例((元号)何年佐井村条例第何号)

何々条例((元号)何年佐井村条例第何号)

(3) 当該条例の施行に伴う経過措置に関する規定

ア この条例の施行前に何々した何々の何々については、なお従前の例による。

イ この条例の施行の際現に何々により何々されている何々は、この条例第何条の規定により何々された何々とみなす。

(4) 他の条例の改正に関する規定

何々条例((元号)何年佐井村条例第何号)の一部を次のように改正する。

第何条(第何項第何号)中「何々」を「何々」に改める。

(5) 当該条例の有効期限に関する規定

この条例は、(元号)何年何月何日限り、その効力を失う。

(文章の記号及び番号)

第7条 一般文書で発送を要するものには文書記号及び文書番号を、収受文書には文書番号を付さなければならない。ただし、契約書、感謝状、書簡その他文書記号及び文書番号を付することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項本文の場合において、当該文書が親展又は秘密のものであるときは、文書記号の次に「親」の文字を加えるものとする。

3 文書記号は、課ごとにその課の頭字を用いるものとする。

4 文書番号は、各課の発送(収受)件名簿により付し、年間を通じて順次一連番号とする。ただし、同一事件に関する文書番号は、完結まで同一の番号とする。

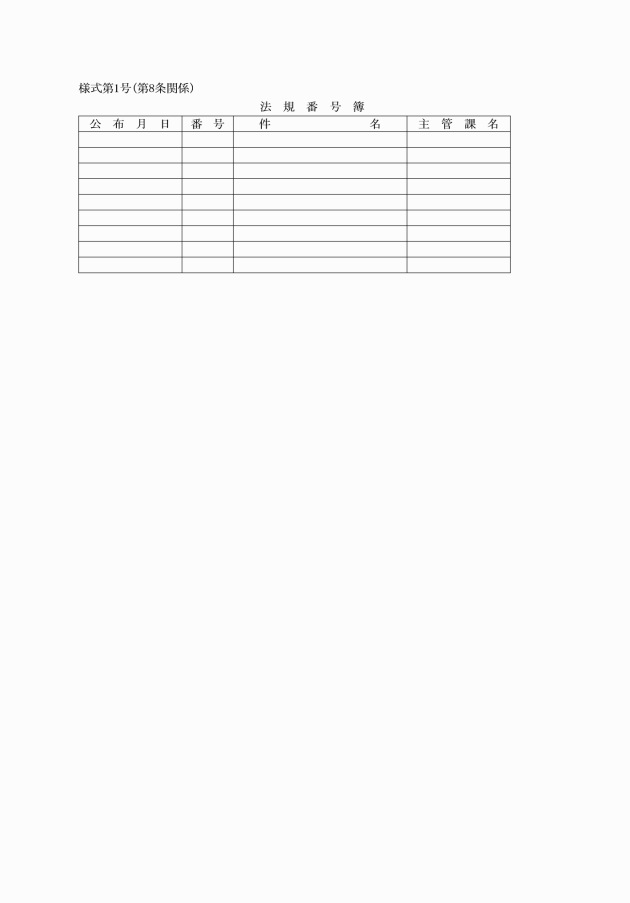

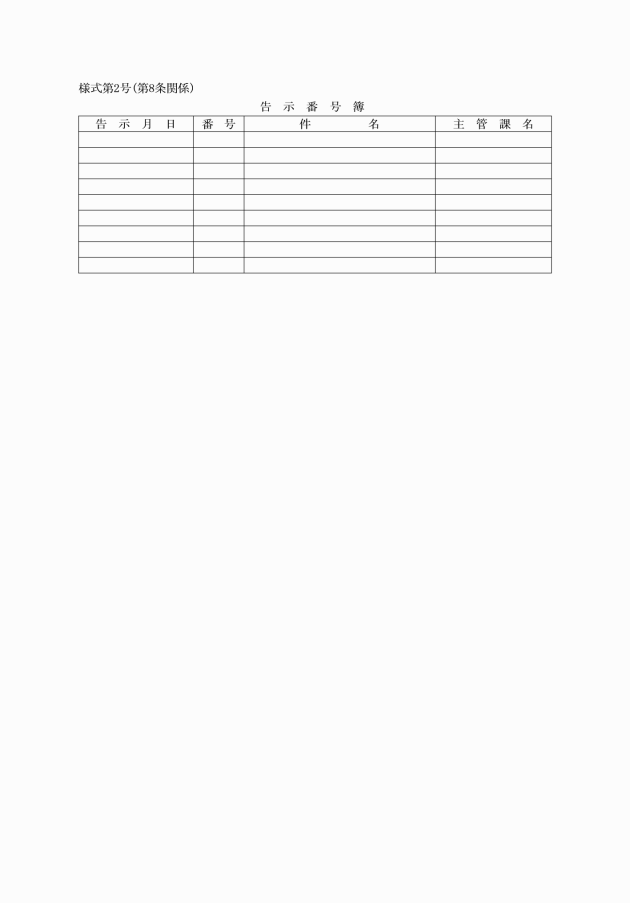

(法規番号、令達番号及び告示番号)

第8条 法規文書、令達文書及び公示文書には、それぞれ法規番号、令達番号及び告示番号を付さなければならない。

(公印の使用)

第9条 公文書の記名には、公印を押印し、かつ、1件ごとに契印しなければならない。ただし、当該公文書が軽易な一般文書であると所管課長が認めるものであって印刷又は謄写に付したもの及び全庁LANグループウェアにより発信する電子文書又は電気通信回線を利用し施行する電子文書であるときは公印及び契印の押印を、契約書、感謝状、書簡等の一般文書、電子計算組織の利用に係る文書及び公印の印影印刷文書であるときは契印の押印を省略することができる。

(その他)

第10条 往復文書で収受件名簿に登載を要しないものは号外とし、報告書、復命書、請求書等は、記号及び番号を要しないものとする。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。