○佐井村太陽光発電等再エネ設備導入補助金交付要綱

令和5年9月25日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の自然エネルギーの有効利用及びその普及を促進し、もって地球温暖化防止に資するため、環境への負荷の少ない太陽光エネルギーを利用した太陽光発電システムを導入した者に対し、その設置に要した費用を補助する佐井村太陽光発電等再エネ設備導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、補助の対象となる太陽光発電設備、定置用蓄電池、V2H充放電設備(以下、「対象システム」という。)とは、別表に定める要件に適合したものをいう。

2 「一般住宅対象」とは、個人が常時居住する住宅であり、かつ、居住のみを目的として建築された専用住宅又はその所有者及び使用者を対象とすることをいう。

3 「事業者対象」とは、「アパート」や「マンション」(大家・管理会社等の貸主)、「事務所」、「店舗」及び「工場」等、前項以外の建物又はその所有者及び使用者を対象とすることをいう。なお、その建物に一般住宅を併用又は兼用する場合もこの対象とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、別表に掲げる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、本補助事業による補助金の交付を既に受けたことがある者については、補助対象者としないものとする。ただし、事業者対象について、この限りではない。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費は、別表に掲げる部品の設置に要する経費とする。

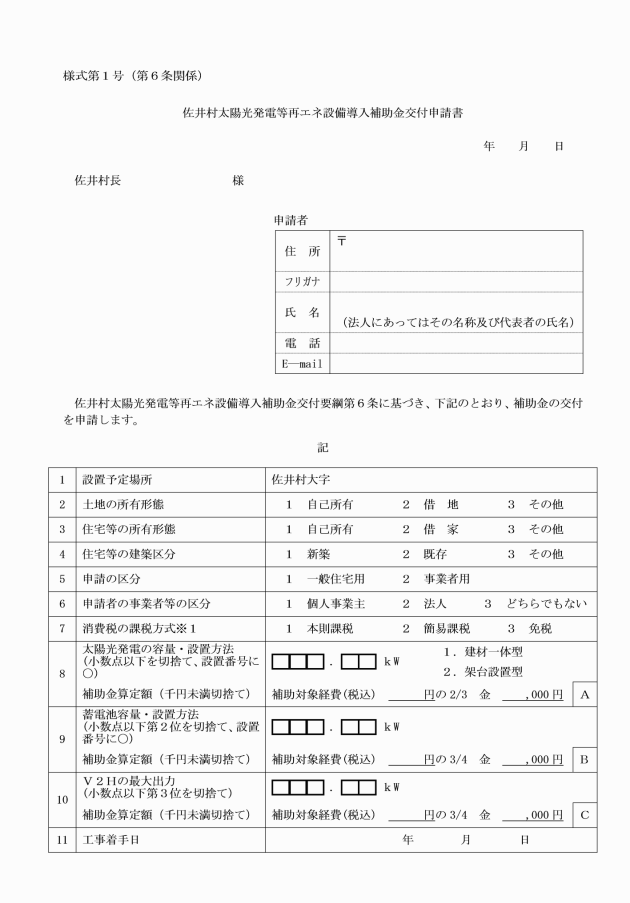

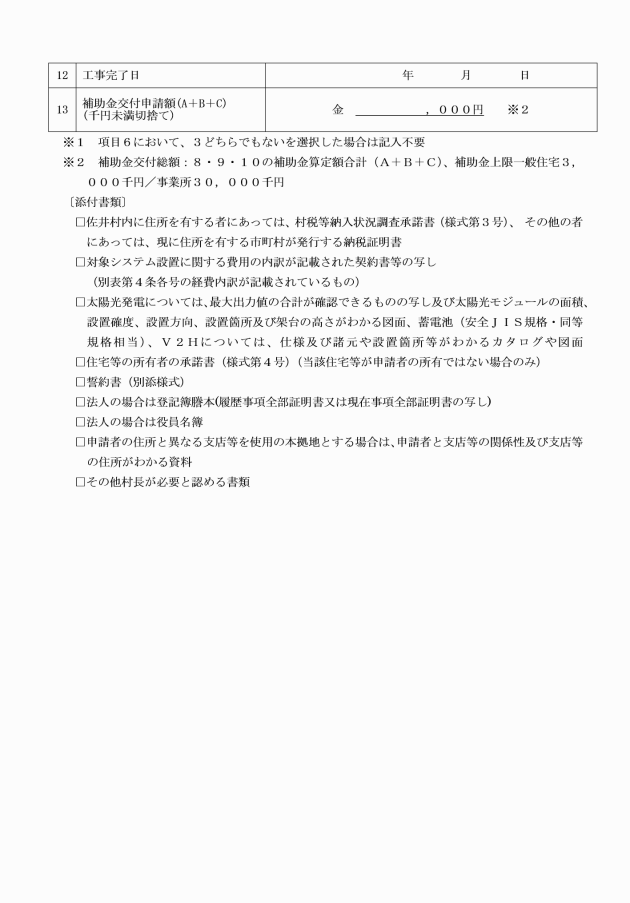

2 補助金等の申請を事業者に委任しようとする申請者は、村長に対し、委任状(様式第2号)を提出しなければならない。

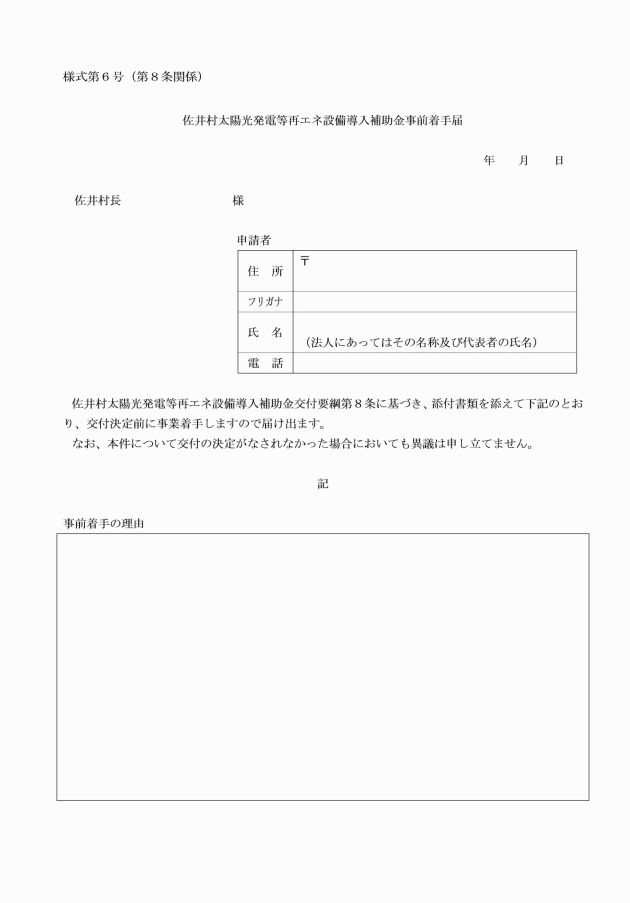

(事前着手)

第8条 補助金の交付決定前に補助対象事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助対象事業(契約・発注行為)を実施しようとする場合において、佐井村太陽光発電等再エネ設備導入補助金事前着手届(様式第6号)を村長に提出したときは、この限りでない。

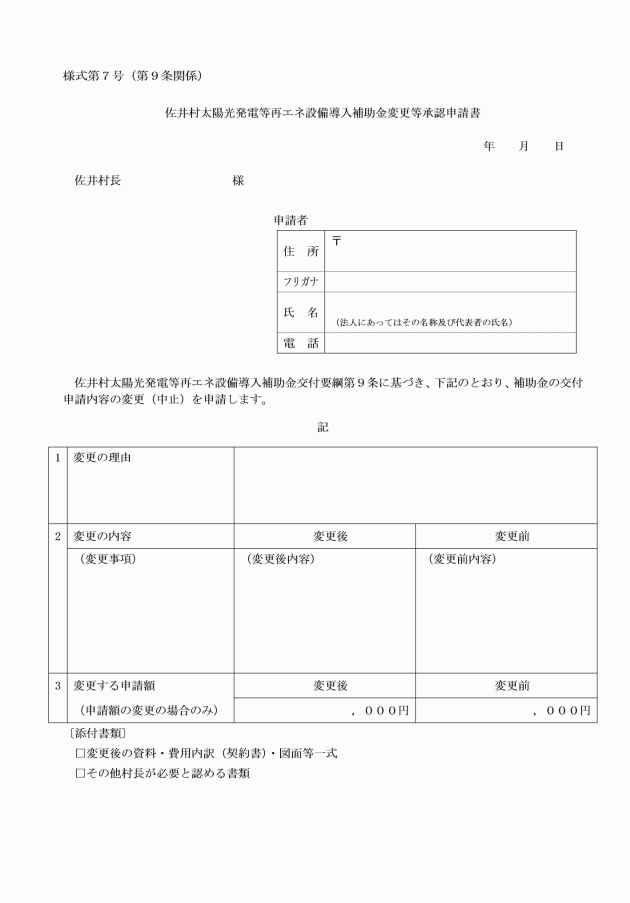

(変更等の承認申請)

第9条 本補助事業の内容又は本補助事業に要する経費を変更する場合においては、あらかじめ佐井村太陽光発電等再エネ設備導入補助金変更等承認申請書(様式第7号)を村長に提出し、承認を受けるものとする。ただし、別に定める軽微な変更の場合はこの限りではない。

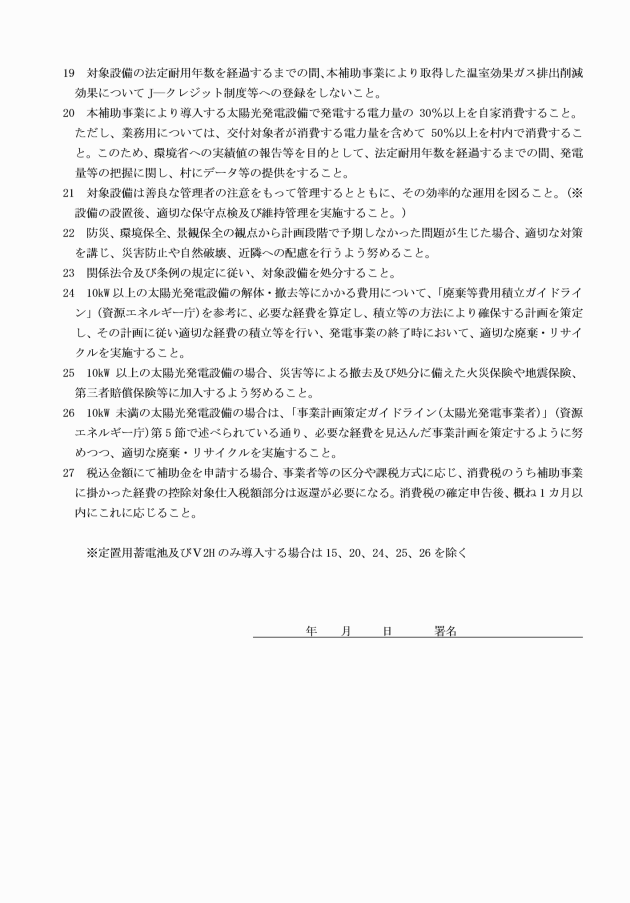

(補助金の交付条件)

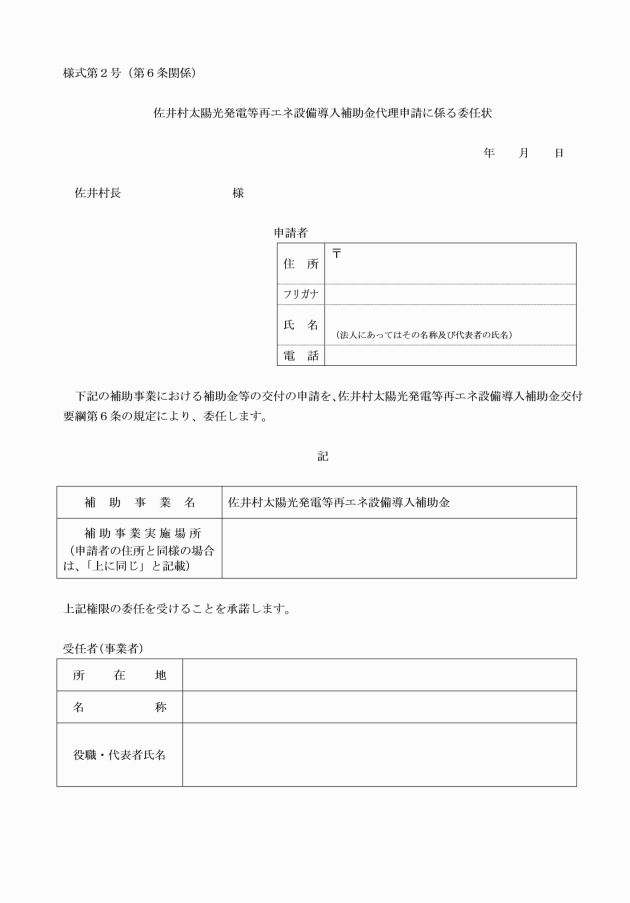

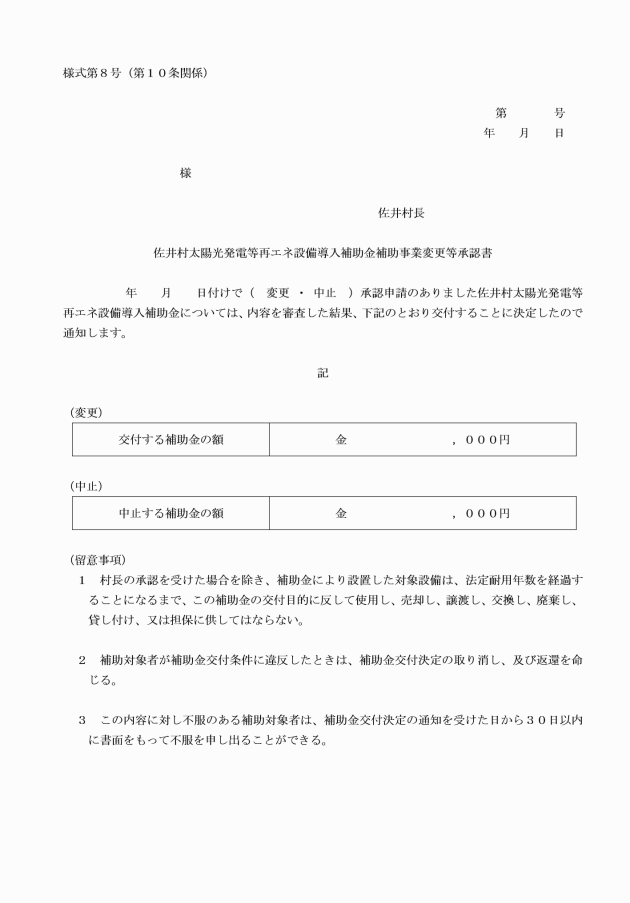

第11条 補助金により設置した対象システムは、法定耐用年数を経過するまで、この補助金交付の目的に反して使用し、売却、譲渡、交換、廃棄、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、災害等の自己の責めに帰さない自由で対象システムを処分する場合等、予め村長の承認を得た場合はこの限りではない。

2 前項の規定により村長の承認を受け、対象システムの処分等で収入を得た場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることができる。

3 法定耐用年数を経過するまでの間、本補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J―クレジット制度等への登録を行ってはならない。

4 補助金の交付を受けた者は、環境省への実績値の報告等を目的として、法定耐用年数を経過するまでの間、設置した太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備の発電量等の計測機器及び通信機器一式を設置し、その費用は補助対象経費とする。

5 本補助事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費すること。ただし、業務用については、交付対象者が消費する電力量を含めて50%以上を村内で消費すること。

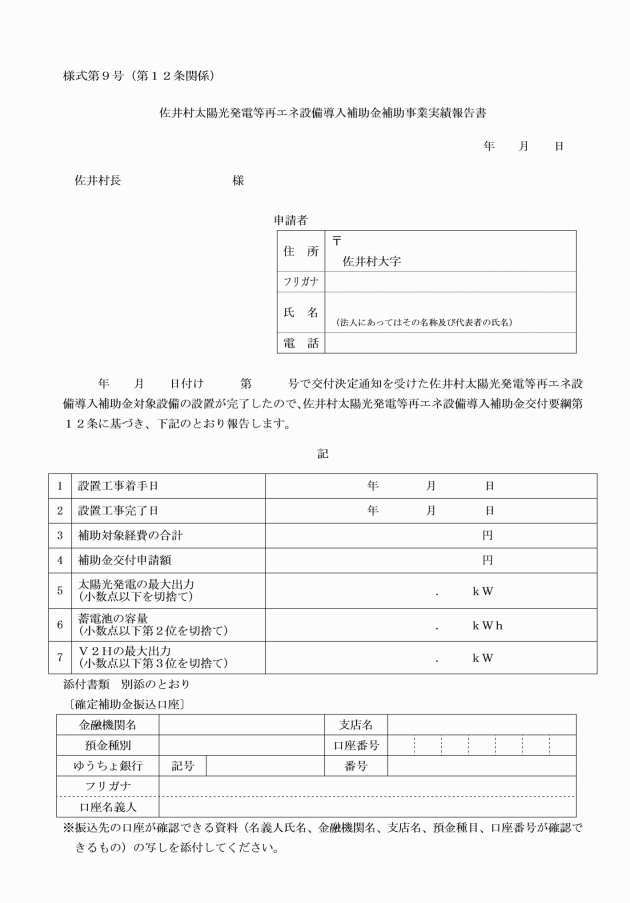

(補助金の額の確定及び交付)

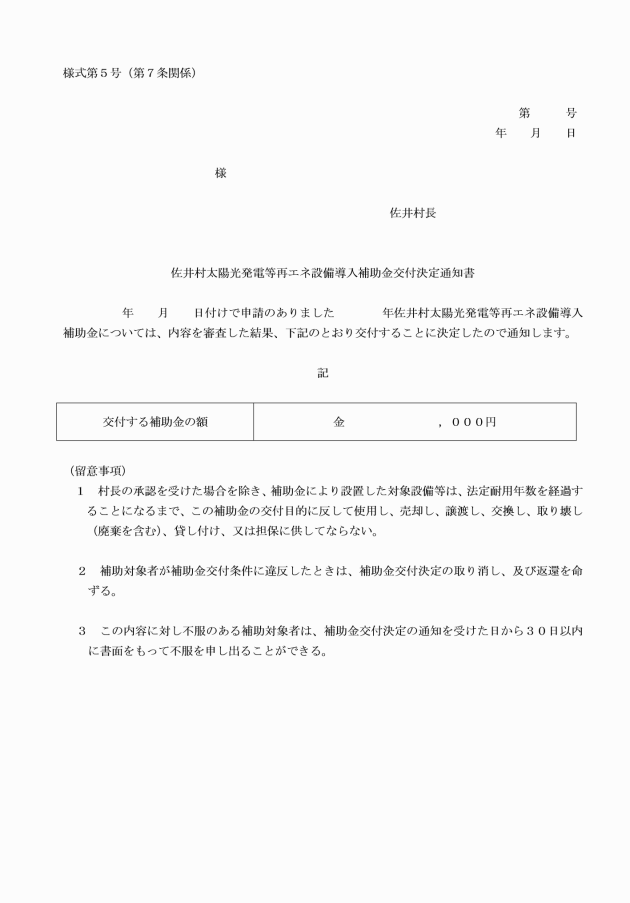

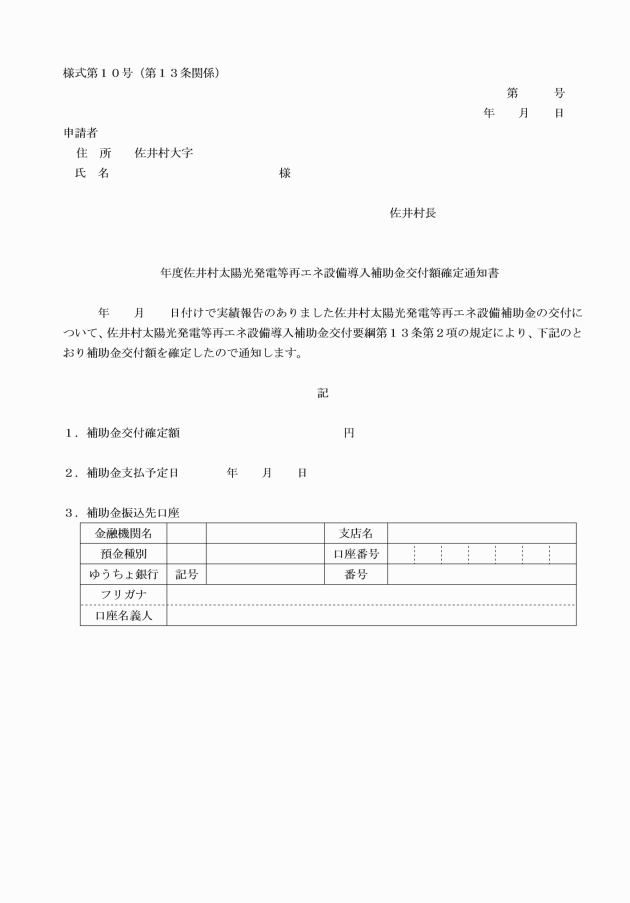

第13条 村長は、前条の規定により報告書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、補助金の交付額を確定しなければならない。

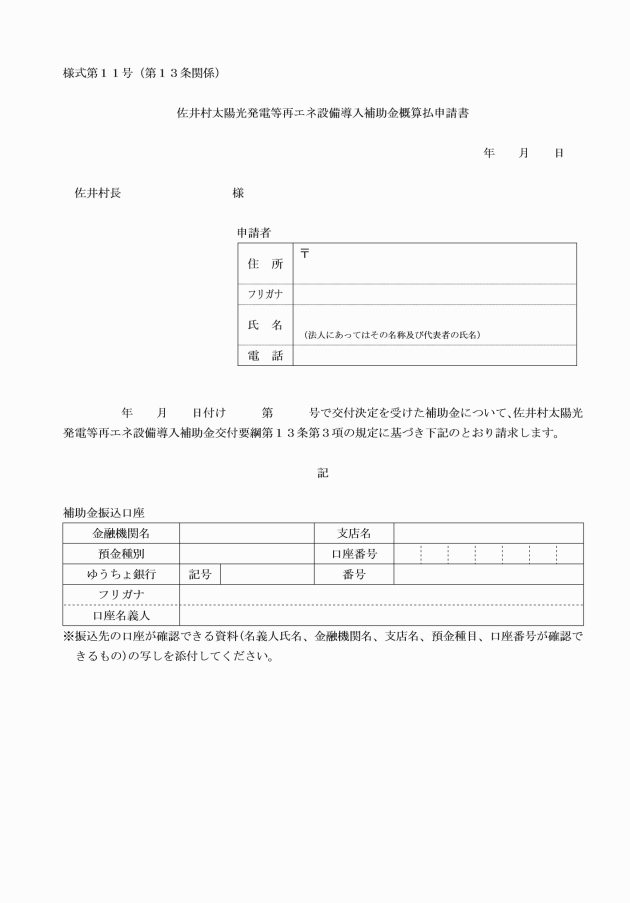

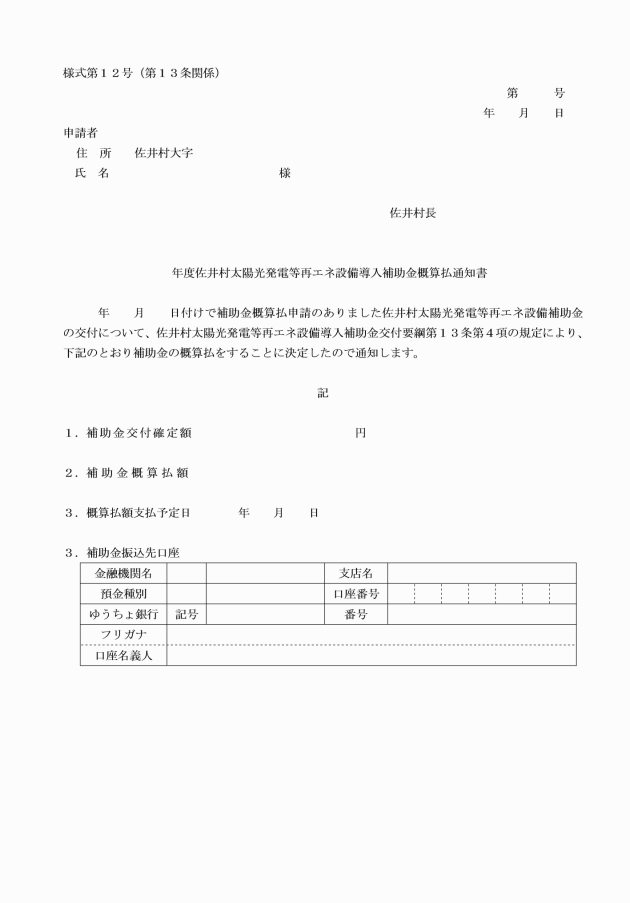

3 補助金の概算払を受けようとするときは、佐井村太陽光発電等再エネ設備導入補助金概算払申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第14条 村長は、実績報告を受けた場合において、その報告の成果が交付決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助金の交付決定を受けた者に命じ、報告を求めること又は調査することができる。

(補助金交付の取消し)

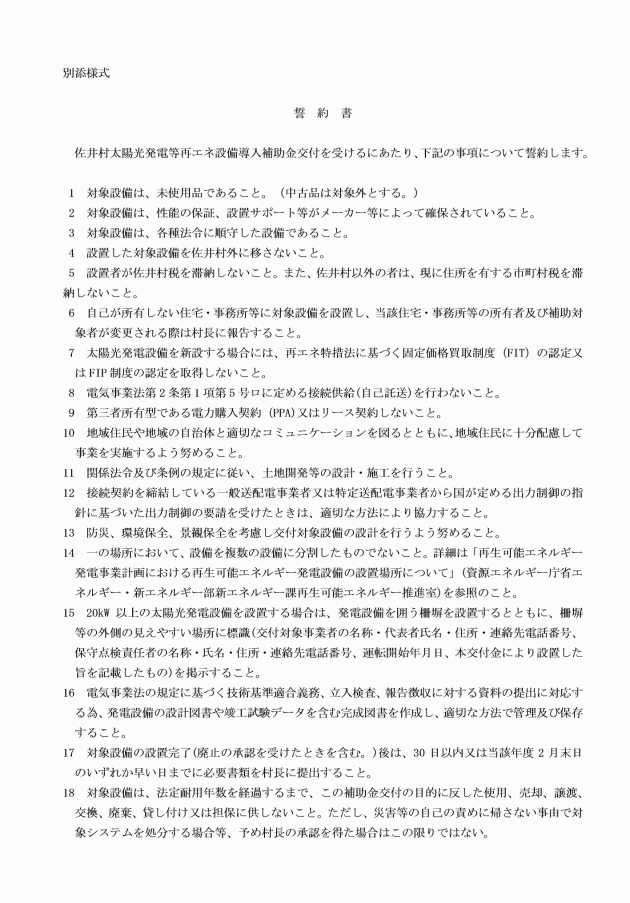

第15条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 村長の処分又は指示に従わないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたとき。

(3) 補助金の交付内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に補助金の返還を命ずることができる。

(協力)

第17条 村長は、補助金の交付決定を受けた者及び交付を受けた者に対し、次に掲げる事項について協力を求めることができる。

(1) 太陽光発電に関するアンケート

(2) その他村が進めるゼロカーボン推進施策に関する協力を依頼する事項

(3) 今後、国等から各種データの追加要請がある場合に協力を依頼する事項

(補助事業の遂行)

第18条 補助金の交付を受けた者は、本補助事業により取得した対象システムは、設置後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(補助対象期間終了後の廃棄)

第19条 補助対象期間を経過した後の対象システムの廃棄等については、補助金の交付を受けた者や当該物件の所有者等が、自ら責任を持ち適切に処分を行わなければならない。

2 補助金の交付を受けた者や当該物件の所有者等は、10kW以上の太陽光発電設備等の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。

3 補助金の交付を受けた者や当該物件の所有者等は、10kW未満の太陽光発電設備の場合、「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)第5節で述べられているとおり、必要な経費を見込んだ事業計画を策定するように努めつつ、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和5年告示第49号)

この要綱は、令和5年11月30日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

附則(令和6年告示第27号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年告示第18号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(一般住宅対象)

対象システム | 太陽光発電設備 | 定置用蓄電池 | V2H充放電設備 |

対象システム | (1) 未使用品であること(中古品は対象外とする)。 (2) 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること。 (3) 各種法令等に遵守した設備であること。 (4) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(令和7年3月10日環地域事発第2503102号)の脱炭素先行地域づくり事業の交付要件を満たすこと。 | ||

(5) 住宅の屋根等への設置に適しかつ太陽電池の最大出力の合計値(kW表示とし、小数点以下を切り捨て)が2kW以上50kW未満の小出力発電設備であること。 (6) 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けていること、又は、同等以上の性能、品質が確認されていること。加えて、一定の品質・性能が、一定期間確保されているシステムであること。 | (5) 再生可能エネルギー発電設備を接続すること。 (6) 家庭用蓄電池(20kwh未満)を設置する場合、リチウムイオン蓄電池又は同等以上の性能を持ち蓄電池部安全基準(JISC8715―2又はIEC62619と同等規格)及び蓄電システム部(JISC4412と同等規格)を満たす製品であること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJISC4412適用の猶予期間中は、JISC4412―1若しくはJISC4412―2の規格も可とする。 (7) 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすることとし、停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 (8) 家庭用蓄電池(20kwh未満)を設置する場合、メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。また、再エネ一体型屋外照明用蓄電地の場合は、JISC0920―1993における保護等級IP44相当以上の規格を満足すること。 | (5) 電気自動車、プラグインハイブリット自動車(以下「電気自動車等」という。)から電力の取り出し及び電気自動車等への充電を行う装置であること。 (6) 再生可能エネルギー発電設備を接続すること。 (7) 経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で補助対象となる銘柄に限る。 | |

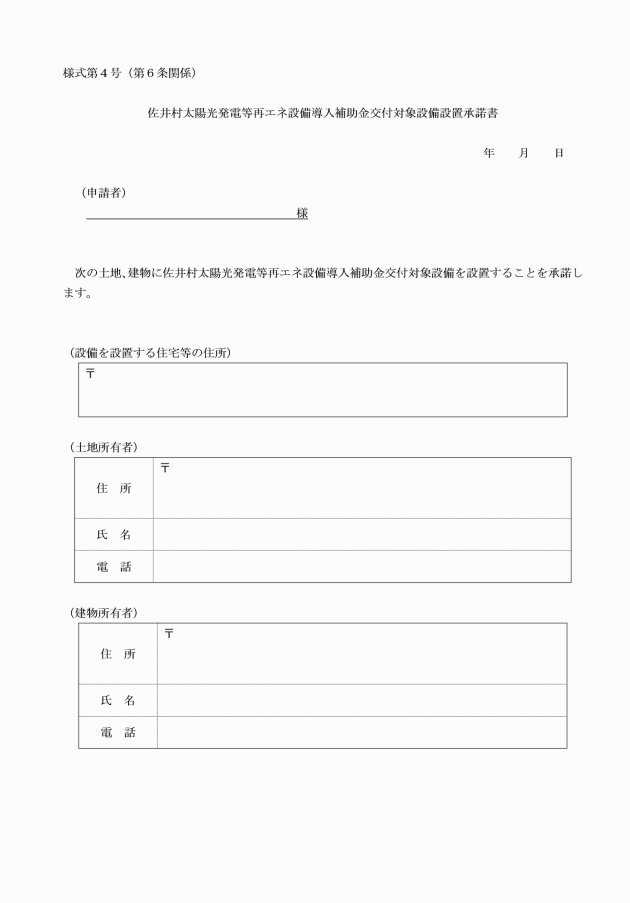

補助金の交付対象者 | 佐井村内の住宅等(自己が居住する住宅等に限る。以下この項において同じ。)に対象システムを新設(増設及び入れ替えも含む。)し、又は対象システムの設置された住宅を購入する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、購入しようとする住宅等が中古住宅の場合は、新規(増設及び入れ替えも含む。)に対象システムを設置する場合に限る。なお、既に設置されているシステムを入れ替える場合においては、システムの廃棄及び解体工事等にかかる費用については対象としない。 (1) 佐井村内に住所を有する者(第12条に規定する実績報告書を提出するときまでに佐井村に住所を有する予定の者を含む。)であること。 (2) 設置者が佐井村税等(前号の括弧書きにあたる者は、現に住所を有する市町村税)を滞納していないこと。 (3) 自己が所有しない住宅等に対象システムを設置する場合にあっては、当該住宅等の所有者の承諾を得ていること。なお、居住者が補助対象者であること。 (4) 太陽光発電設備を新設する場合には、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP制度の認定を取得しないこと。 (5) 第三者所有型である電力購入契約(PPAモデル)又はリース契約での導入としないこと。 | ||

補助対象経費となる部品等 | (1) 太陽電池モジュール (2) 架台 (3) インバータ (4) 保護装置 (5) 接続箱 (6) 直流側開閉器 (7) 交流側開閉器 (8) 配線及び配線器具 (9) 発電量等の計測機器及び通信機器一式 (10) ソーラーカーポート (11) 建材一体型太陽光発電設備 (12) その他付属機器並びに対象システムの設置に必要な工事にかかる経費 | (1) 蓄電池本体 (2) 電力変換装置(パワーコンディショナー等) (3) 配線及び配線器具 (4) その他付属機器並びに設置工事(配線や電気工事等)に要する経費 | (1) V2H本体 (2) 電力変換装置(パワーコンディショナー等) (3) 配線及び配線器具 (4) その他付属機器並びに設置工事(配線や電気工事等)に要する経費 |

補助金の算出及び交付限度額 | 対象となる経費の合計額の2/3(1,000円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。) | 対象となる経費の合計額の3/4(1,000円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。) | 対象となる経費の合計額の3/4(1,000円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。) |

上記3種類の各システムの補助金の算出額を合計し、3,000千円を上限とする。 | |||

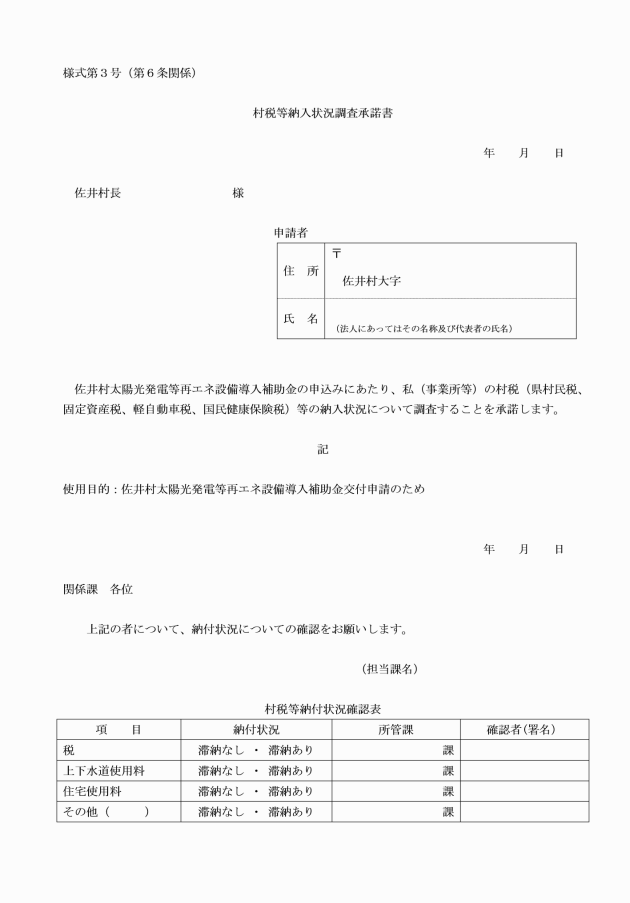

補助金交付申請に必要な書類 | (1) 佐井村内に住所を有する者にあっては、村税等納入状況調査承諾書(様式第3号)、その他の者にあっては、現に住所を有する市町村が発行する納税証明書 (2) 第4条に掲げる経費の内訳が明記されている見積書又は工事請負契約書(案)の写し(建売の場合は見積書又は売買契約書(案)等の写し) (3) 対象設備の設置に係る住宅等が自己の所有でない場合にあっては、当該住宅の所有者の承諾書(様式第4号) (4) 誓約書(別添様式) (5) その他村長が必要と認める書類 | ||

(6) 太陽電池の最大出力値の合計が確認できるものの写し (7) 太陽電池モジュールの面積、設置角度、設置方向、設置箇所及び架台の高さがわかる図面 | (6) 定置用蓄電池の仕様及び諸元や設置箇所等がわかるカタログや図面 | (6) V2H充電設備の仕様及び諸元や設置箇所等がわかるカタログや図面 | |

実績報告に必要な書類 | (1) 対象システムの設置状況を撮影した写真 (2) 対象システム設置費に係る領収書の写し(第4条各号の経費内訳が記載されているもの) (3) 最終の工事請負契約書の写し (4) その他村長が必要と認める書類 | ||

別表(事業者対象)

対象システム | 太陽光発電設備 | 定置用蓄電池 | V2H充電設備 |

対象システム | (1) 未使用品であること(中古品は対象外とする)。 (2) 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること。 (3) 各種法令等に遵守した設備であること。 (4) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(令和7年3月10日環地域事発第2503102号)の脱炭素先行地域づくり事業の交付要件を満たすこと。 | ||

(5) 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けていること、又は、同等以上の性能、品質が確認されていること。加えて、一定の品質・性能が、一定期間確保されているシステムであること。 | (5) 再生可能エネルギー発電設備を接続すること。 (6) 家庭用蓄電池(20kwh未満)を設置する場合、リチウムイオン蓄電池又は同等以上の性能を持ち蓄電池部安全基準(JISC8715―2又はIEC62619と同等規格)及び蓄電システム部(JISC4412と同等規格)を満たす製品であること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJISC4412適用の猶予期間中は、JISC4412―1若しくはJISC4412―2の規格も可とする。 (7) 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすることとし、停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 (8) 再エネ一体型屋外照明用蓄電地の場合は、JISC0920―1993における保護等級IP44相当以上の規格を満足する製品であること。 (9) 下北地域広域行政事務組合火災予防条例に基づき、必要に応じて設置届出書を消防署へ提出すること。 | (5) 電気自動車、プラグインハイブリット自動車(以下「電気自動車等」という。)から電力の取り出し及び電気自動車等への充電を行う装置であること。 (6) 再生可能エネルギー発電設備を接続すること。 (7) 経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で補助対象となる銘柄に限る。 | |

補助金の交付対象者 | 佐井村内の事業所等に対象システムを新設(増設及び入れ替えも含む。)し、又は対象システムの設置された事業所等を購入する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、購入しようとする事業所等が中古の場合は、新規に対象システムを設置する(増設及び入れ替えも含む。)場合に限る。なお、既に設置されているシステムを入れ替える場合においては、システムの廃棄及び解体工事等にかかる費用については対象としない。 (1) 設置者が佐井村税等を滞納していないこと、また、佐井村以外の者は、現に住所を有する市町村税を滞納していないこと。 (2) 自己が所有しない事業所等に対象システムを設置する場合にあっては、当該事業所等の所有者の承諾を得ていること。なお、事業実施者が補助対象者であること。 (3) 太陽光発電設備を新設する場合には、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP制度の認定を取得しないこと。 (4) 第三者所有型である電力購入契約(PPAモデル)又はリース契約での導入としないこと。 | ||

補助対象経費となる部品等 | (1) 太陽電池モジュール (2) 架台 (3) インバータ (4) 保護装置 (5) 接続箱 (6) 直流側開閉器 (7) 交流側開閉器 (8) 配線及び配線器具 (9) 発電量等の計測機器及び通信機器一式 (10) ソーラーカーポート (11) 建材一体型太陽光発電設備 (12) その他付属機器並びに対象システムの設置に必要な工事にかかる経費 | (1) 蓄電池本体 (2) 電力変換装置(パワーコンディショナー等) (3) 配線及び配線器具 (4) その他付属機器並びに設置工事(配線や電気工事等)に要する経費 | (1) V2H本体 (2) 電力変換装置(パワーコンディショナー等) (3) 配線及び配線器具 (4) その他付属機器並びに設置工事(配線や電気工事等)に要する経費 |

補助金の算出及び交付限度額 | 対象となる経費の合計額の2/3(1,000円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。) | 対象となる経費の合計額の3/4(1,000円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。) | 対象となる経費の合計額の3/4(1,000円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。) |

上記3種類の各システムの補助金の算出額を合計し、30,000千円を上限とする。 | |||

補助金交付申請に必要な書類 | (1) 佐井村内に住所を有する者にあっては、村税等納入状況調査承諾書(様式第3号様式)、その他の者にあっては、現に住所を有する市町村が発行する納税証明書 (2) 第4条に掲げる経費の内訳が明記されている工事請負契約書等の写し(建売の場合は売買契約書等の写し) (3) 対象設備の設置に係る事業所等が自己の所有でない場合にあっては、当該事業所の所有者の承諾書(様式第4号) (4) 誓約書(別添様式) (5) 法人の場合は登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し) (6) 法人の場合は役員名簿 (7) 申請者の住所と異なる支店等を使用の本拠地とする場合は、申請者と支店等の関係性及び支店等の住所がわかる資料 (8) その他村長が必要と認める書類 | ||

(9) 太陽電池の最大出力値の合計が確認できるものの写し (10) 太陽電池モジュールの面積、設置角度、設置方向、設置箇所及び架台の高さがわかる図面 | (9) 定置用蓄電池の仕様及び諸元や設置箇所等がわかるカタログや図面 | (9) V2H充電設備の仕様及び諸元や設置箇所等がわかるカタログや図面 | |

実績報告に必要な書類 | (1) 対象システムの設置状況を撮影した写真 (2) 対象システム設置費に係る領収書の写し(第4条各号の経費内訳が記載されているもの) (3) 最終の工事請負契約書の写し (4) その他村長が必要と認める書類 | ||