○佐井村立小中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和6年7月10日

教委告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、佐井村立小中学校における「セクシュアル・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」、「その他のハラスメント」(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除に関し、必要な事項を定め、職員の利益の保護及び健全な職場環境を確保することを目的とする。

(1) 職場

職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職務の延長線上にあるものを含むものとする。

(2) セクシュアル・ハラスメント

他の者(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。)を不快にさせる性的な言動をいう。また、性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動も含まれる。

(3) パワー・ハラスメント

職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント

妊娠、出産したこと等に関する職員の勤務環境を害するような言動又は妊娠、出産、育児、若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する職員の勤務環境を害するような言動をいう。

(5) その他のハラスメント

(6) ハラスメントに起因する問題

ハラスメントのため当該職員の勤務環境が害されること及びハラスメントの対応に起因して当該職員がその勤務条件に付き不利益を受けることをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、別記第1に定めるところに従い、ハラスメントをしてはならない。また、他の事業主に雇用される労働者等に対しても同様の行為を行ってはならない。

2 職員は、ハラスメントの防止等のため、別記第2に定める事項に留意するものとする。

(管理監督者の責務)

第4条 校長、教頭(以下「管理監督者」という。)は、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談員)

第5条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、各学校に相談員を置く。

2 校長は、職員の中から相談員を指名する。

3 相談員は、職員から苦情相談がなされた場合には、別記第3に定めるところに従い対処するものとする。この場合において、苦情相談をした職員、苦情相談に係る調査の協力をした職員等が、他の職員から誹謗、中傷等の不利益を受けることがないよう十分配慮するものとする。

(その他)

第6条 職員は、第5条に定めるところによるほか、教育委員会又は下北教育事務所総務課に苦情相談を行うことができる。

附則

この要綱は、令和6年7月10日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別記第1

〈ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項〉

1 お互いに人格や能力、価値観を尊重し認め合うこと、また、日常のコミュニケーションを大事にし、誤解や行き違いを生まないことが何よりも重要であること。

2 ハラスメントは、業務上の指導を通じて起こることが多いため、管理監督者は、業務上必要な指導・指示について具体的な目的や要望を伝えているかどうか、一時的な感情で職員の職場での役割や存在を否定していないかどうかなど、自らの行為に留意すること。

3 ハラスメントを受けた者が職場の人間関係等を考え、拒否することができないなど、相手から明確な意思表示があるとは限らないことを認識すること。

4 職場においては、職員以外の者に対する行為もハラスメントの対象となること、また、職員間においては、職場外の行為についてもハラスメントの対象となることを認識すること。

5 ハラスメントとされる行為は、その態様によっては全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当して、懲戒処分に付されることがあることを認識すること。

別記第2

〈ハラスメントの防止等のために職員が認識すべき事項〉

1 職場の構成員としての心構え

(1) 職場の構成員として良好な勤務環境を確保するために、職場におけるハラスメントについて問題提起する職員をいわゆるトラブルメーカーと見たり、ハラスメントに関する問題を当事者間の個人的な問題として片付けたりしないように努めること。

(2) 職場から、ハラスメントに関する問題の加害者や被害者を出さないようにするために、仮にハラスメントと思われる行為が見受けられる場合は、職場の同僚として行為者に注意し、被害を受けていることを見聞きした場合には、被害者に声をかけて相談に乗るよう努めること。

2 ハラスメントに起因する問題が生じた場合の心構え

(1) ハラスメントを受けたと感じた場合には、ハラスメントが発生した日時や内容等について記録をとること。

(2) ハラスメントに起因する問題は、一人で解決を図ることが困難であると考えられることから、職場の同僚や知人等、身近な信頼できる人に相談し、状況の改善を図ること。

(3) 加害者とされる側の行為が必ずしもハラスメントではない場合もあることから、状況を冷静に把握した上で、相手に対して自分の意思を示すなどの対応をとることが重要であること。

別記第3

〈ハラスメントに関する苦情相談がなされた場合の処理マニュアル〉

1 相談には迅速に対応するとともに、相談者から事実関係等を聴取するに当たっては、相談者が求めていること、また、相談者の心身の状態等を鑑み、どの程度の時間的余裕があるのかについて把握すること。

2 事実関係については、次の事項を確認すること。

(1) 当事者(被害者及び加害者とされる職員)間の関係

(2) 問題とされる行為が、いつ、どこで、どのように行われたか。

(3) 相談者は、加害者とされる者に対してどのような対応をとったか、また、加害者とされる者はどのような対応をとったか。

なお、これらの事実を確認する場合、相談者が主張する内容については、当事者のみが知り得るものか、又は他に目撃者はいるのかを把握すること。

3 原則として、加害者とされる者からも事実関係等を聴取する必要があること。

なお、加害者とされる者から事実関係等を聴取するに当たっては、1及び2を参考にするとともに、加害者とされる者に対して十分な弁明の機会を与えること。

4 当事者間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実確認が十分にできないと認められる場合等は、第三者から事実関係等を聴取することも必要であり、聴取に当たっては、1及び2を参考の上、適切に対応すること。

5 苦情相談を受けるに当たっては、相談内容が他の者に見聞きされないよう遮断された場所において実施すること。

6 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守すること。

7 苦情相談を受けた場合において、苦情相談をしたことを理由として、当該相談者に対して不利益な取扱いをしないこと。

8 苦情相談について具体的な措置を講じる場合は、校長と協議の上、これを行うこと。

9 苦情相談を受けた場合の手続

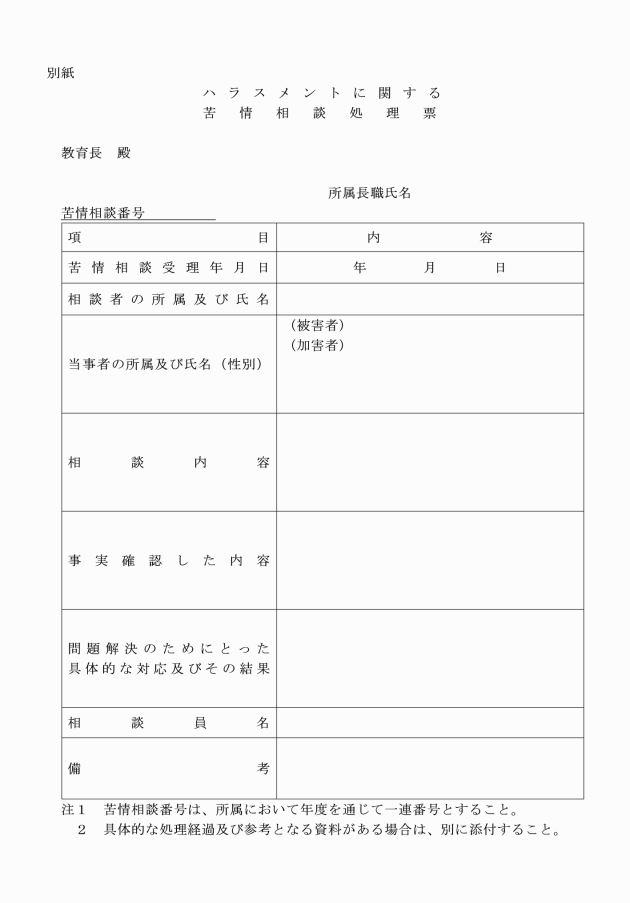

(1) 苦情相談を受けた場合は、別紙「ハラスメントに関する苦情相談処理票」(以下「苦情相談処理票」という。)により、処理内容等を記録すること。

(2) 苦情相談に関し、具体的にとられた対応については、当該苦情相談をした者に説明すること。

(3) 苦情相談について解決した場合は、苦情相談処理票に問題処理のためにとった具体的な対応及びその結果等を記載して、教育委員会に提出すること(起案処理不要)。

(4) 関係者等に事実の確認等を行った時点又は解決に向けて相応の対応をした時点において、解決が困難と認められる場合は、苦情相談処理票に解決が困難と判断した理由、事案の問題点等を記載した書面を付して、教育委員会に提出すること(起案処理不要)。