○扶養親族認定事務要領

平成6年3月31日

訓令第6号

1 趣旨

この要領は、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第8条及び第20条並びに扶養手当支給手続に関する規則(昭和49年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に基づき、職員の扶養手当の認定の手続その他必要な事項を定めるものとする。

2 扶養親族の要件

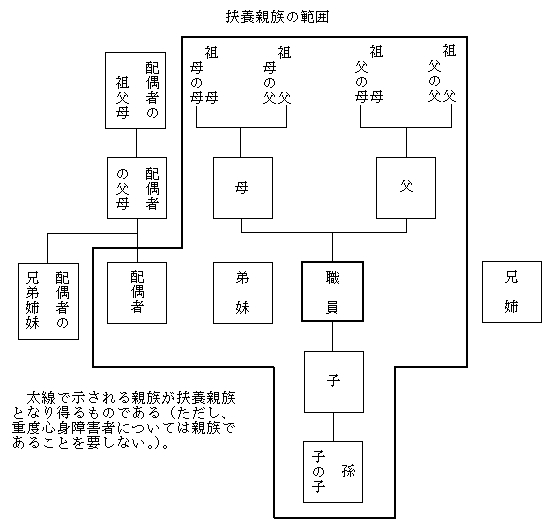

なお、ある親族が、次の各号の範囲に含まれるものであるかどうかは、それぞれの説明によるほか、別表第1を参考とすること。

(1) 配偶者(届出はしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

配偶者であれば、扶養親族となるべき者は、妻、夫のいずれでも良い。かっこ内に該当する者(以下「内縁関係にある者」という。)もまた同様である。

内縁関係にある者とは、戸籍上配偶者でない者が、社会通念上婚姻と同様の生活状態である者をいうものであって、単なる同棲関係にある者は含まれない。したがって、戸籍上配偶者のある者が、配偶者以外の者と同居生活を続けていたとしても、配偶者以外のものを内縁関係にある者とすることができない。

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子及び孫

子及び孫は、職員自身の自然血族及び法定血族に限られる。したがって、例えばいわゆる後妻の連れ子は、職員の子ではないから扶養親族とすることができない。しかし、その連れ子が職員の養子縁組をした場合は、扶養親族とすることができる。

○実子は嫡出(正式の夫婦関係にある父母から出生した子)であるかないかを問われない。したがって、内縁関係にある父母の子は、父の認知を受けない限り、父とは民法上における親子関係が生じないから父の扶養親族とすることはできないが、母の場合は、出生と同時に親子関係が生ずるから母の扶養親族とすることができる。

また、実子を他人の養子としたときも、その子は自然血族であり子に変わりはない。

○孫とは、実子の実子若しくは実子の養子又は養子の実子若しくは養子の養子をいう。

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

父母及び祖父母は、職員自身の自然血族及び法定血族に限られる。したがって、例えば職員の妻の父母については、たとえ同居し、その生計について扶養している場合であっても、職員とその妻の父母との間には血族関係はないのであるから、これを扶養親族とすることができない。しかし、職員がその妻の父母と養子縁組をした場合は扶養親族とすることができる。

○祖父母とは、実父母の実父母若しくは実父母の養父母又は養父母の実父母若しくは養父母の養父母をいう。

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの弟妹

弟妹についても、職員自身の自然血族及び法定血族に限られる。したがって、例えば職員の父の後妻の連れ子は、職員の弟妹ではないからこれを扶養親族とすることはできない。しかし、職員の父が後妻の連れ子を養子としたときは、その連れ子を扶養親族とすることができる。

○配偶者の弟妹は扶養親族とすることができない。

(5) 重度心身障害者

重度心身障害者については、前記(1)から(4)までの場合と異なり、職員自身の親族であることを要しない。

○重度心身障害者とは、心身の故障によりその回復がほとんど期待できない程度の労働能力の喪失又は機能障害を来し、現状に顕著な変化がない限り、一般には労務に服することができないと認められる状態にある者をいう。なお、その程度は終身労務に服することができないことが必要である。

3 扶養親族とすることができない者

次に掲げる者は扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、事業所得等の合計額が基準額(年額130万円程度)以上である者(次に掲げる者がそうであるので、この例により判定すること。)

ア 給料、賃金、その他月を単位として恒常的に収入を有し、その平均所得月額が10万8,300円(130万円÷12月)程度以上である者

イ 次の各種所得その他年を単位として恒常的に収入を有し、それらの所得の合計額が基準以上である者

(ア) 年金、恩給その他これらの性質を有する所得

(イ) 商業、農業、その他の事業から生ずる収入

(ウ) 公債、社債及び預金の利子

(エ) 法人から受ける利益若しくは利息の配当、剰余金の分配又は証券投資信託の収益の分配

(オ) 不動産、不動産の上に存する権利の貸付による所得

(カ) 日雇作業員、官公庁、会社等の臨時又は非常勤の雇用者等の収入

ウ ア及びイの各種収入による所得を有し、それらの所得の合計額が基準額以上である者

(注)

1 収入の解釈について

(1) 収入とは、年又は月を単位として反覆継続して収入を得ることができる状態にある場合における収入を指すものである。したがって退職等により完全に収入の途が途絶し、職員の扶養を受けるに至った場合は、退職等の日から扶養親族となり得るものである。

(2) 「年額」とは、暦年による実収入額を指すものではなく、将来1年間の推定収入額である。もちろん、推定に当たっては、現在及び過去の収入状態を勘案することが必要な場合も有り得る。

(3) 「程度」とは、将来の収入額を推定するため推定収入額が実際の収入額と若干異なる場合も有り得ること及び月額比較をする場合も有り得ることを考えてのことである。

(4) 所得額については、いわゆる税込みの額を指しているものである。

(5) 退職手当又は、土地売却等による一時収入については、それを資として生ずる所得により自活できるような場合を除き所得には含まれない。

2 基準額について

基準額は、現在130万円程度と定められているが、給与改定の都度引き上げられるので、規則の改正に注意すること。

4 扶養親族の届出及び認定

(1) 届出

ア 新たに職員となった者に扶養親族がある場合

イ 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

ウ 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合

エ 扶養親族である子、父母等を有する職員が配偶者を欠く(又は有する)に至った場合

(2) 認定

任命権者は、職員から扶養親族届を受理したときは、受理印を押し、その記載事項を審査し、証明書類により内容調査のうえ、扶養親族の認定を行い扶養手当の月額を決定する。

この場合において(1)に定める書類のほか、扶養親族の認定上必要があると認めるときは職員に対し関係書類の提出を求めることとする。

なお、証明書類の完備していない「扶養親族届」は受理しないこと。

5 支給の始期及び終期等

新たに支給要件を具備するに至った場合は、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、手当を支給されている職員が要件を欠くに至った場合は、その日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、支給開始については届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(注) 15日の起算日は、採用又は事実の生じた日の翌日(その事実が午前零時に生じたときはその日)となる。また、15日が日曜日、休日又は土曜日に当たる場合は、その翌日をもってこの期間の満了とする。

6 事実発生日等の取扱い

(1) 「事実の生じた日」とは次に掲げる日とする。

ア 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った場合

(ア) 婚姻については、戸籍上における婚姻の日とする。内縁関係については、原則として届出を受理した日とする。ただし、戸籍上の手続以前に一般に婚姻したと認められる社会慣習上の事実が発生しているときは、当該事実の生じた日とする。

(イ) 出生については、その出生の日とする。

(ウ) 養子縁組については、戸籍上における養子縁組の日とする。

(エ) 60歳については、その誕生日とする。

(オ) 勤労所得、事業所得、資産所得等については、それぞれ退職した日の翌月(退職した日に給料を支給されないときは退職の日)、事業を廃止した日及び基準額未満となった日とする。

イ 扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(ア) 離婚又は離縁については、戸籍上における当該日とする。ただし、戸籍上の手続以前に扶養事実が消滅し、又は内縁関係が解消しているときは、当該事実の生じた日とする。

(イ) 死亡については、その死亡の日とする。

(ウ) 年齢については、満22歳に達する日以後の最初の3月31日を越えた者とする。

(エ) 勤労所得、資産所得、事業所得等が基準額以上となった場合について、就職した場合又は当該所得の生じた場合で、それらの所得が基準額以上であると推定されるに至った日とする。

なお、年金、恩給等の所得については、受給者が年金決定通知を受け取った日とする。

(2) 「届出を受理した日」とは、任命権者が届出を受理した日である。

○職員が遠隔又は交通不便の地にあって、届出書類の送達に時日を要する場合にあっては、職員が届出書類を実際に発送した日をもって「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができる。

7 扶養手当の不支給等

(1) 不支給の場合

次に掲げる場合には、その期間中の扶養手当は、一切支給されない。

ア 懲戒処分として停職の処分を受けるとき(職員の懲戒手続及び効果に関する条例(昭和32年佐井村条例第9号)第4条第3項)。

イ 職員団体の役員として、専従するための許可を与えられた場合(条例第19条の2)。

ウ 育児休業の許可を与えられた場合

(2) 減額支給又は不支給

次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げるとおり、扶養手当は、減額支給又は不支給となる。

ア 心身の故障(公務上負傷し、又は疾病にかかった場合を除く。)により、長期の休養を要するため休職となった場合

(ア) 休職の期間が満2年に達するまで100分の80の支給

イ 刑事事件に関し起訴されたため、休職となった場合 休職の期間中100分の60支給(条例第19条第4項)

(3) 全額支給

次に掲げる場合は、給料等の減額はあるが、扶養手当については全額支給される。

ア 欠勤したため給与が減額された場合(条例第12条)

イ 懲戒処分として減給の処分を受けたとき(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条)。

8 書類の保管

任命権者は、扶養親族簿を常に整理して保管するとともに、扶養親族届及びこれに関する証拠書類について整理して保管しておくこととする。

9 事後の確認

認定権者は、職員の扶養親族として認定された者が、その認定後も引き続いて扶養親族としての要件を備えているかどうかを随時確認すること(さらに毎年度当初確認することが望ましい。)。

扶養親族としての要件を欠くに至ったことが判明した場合には、直ちに職員から扶養手当の終了に係る届を提出させるとともに所要の手続きをとること。

10 書類の移管

扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養親族簿の正本及び扶養親族届及びこれに関する証拠書類の写しを異動後の任命権者に送付すること。

この場合において、異動後の任命権者は新たに認定を行うこと。

11 この訓令は、平成6年4月1日から実施する。

附則(令和7年規則第8号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2項関係)

別表第2(第4項関係)

扶養親族届に添付すべき書類

1 扶養親族とする場合

扶養親族 | 事例 | 添付書類 | 備考 |

配偶者 | 1 配偶者に所得がない場合 |

|

|

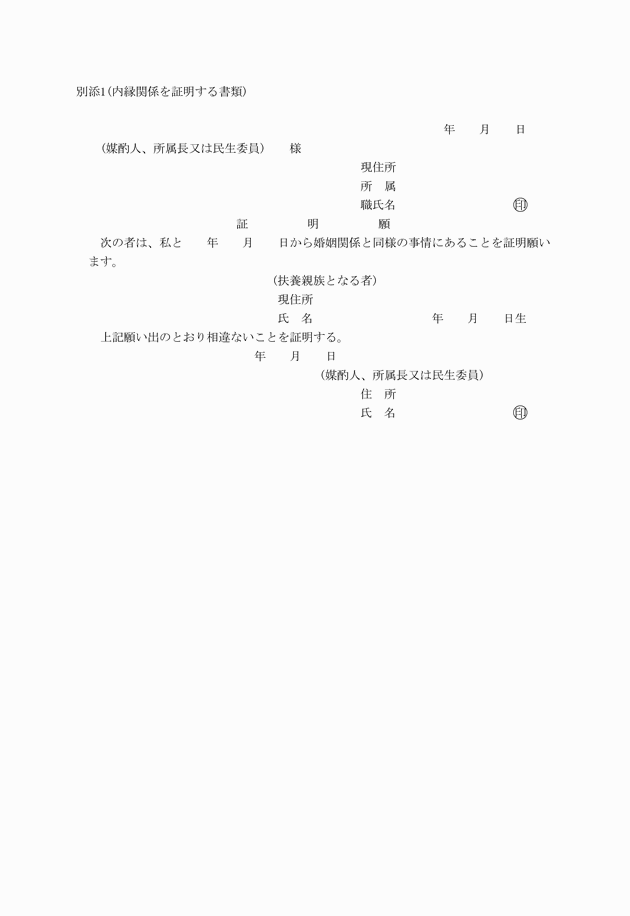

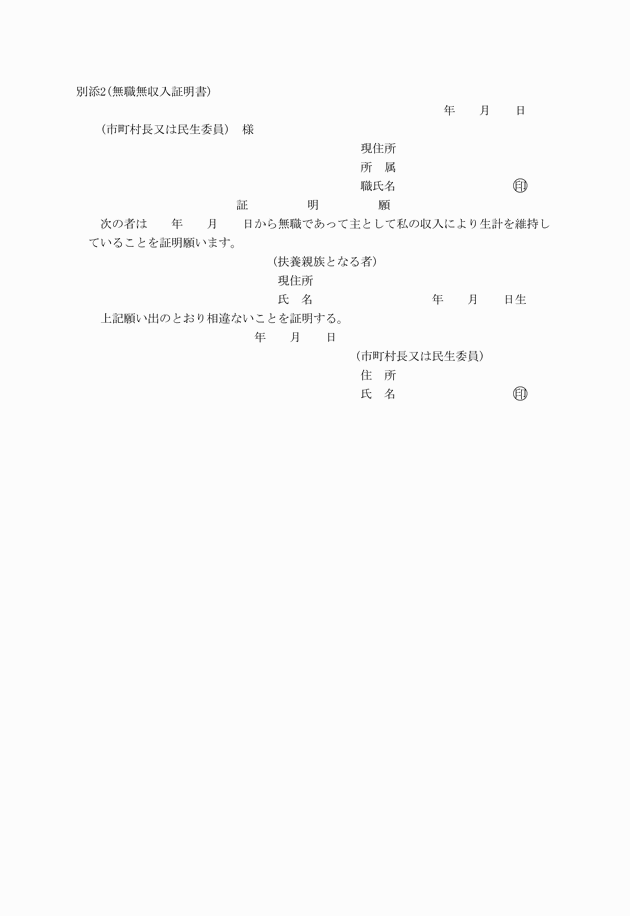

(1)次に掲げる場合以外で所得がない場合 | ①戸籍謄本(抄本)又は婚姻届受理証明(内縁関係を証する書類) ②無職無収入証明書(証明書を発行していない場合は、職員の申立書(家族の状況を明記した家族調書添付)を添付すること。)。以下同じ。 | ・(1)の①の内縁関係を証明する書類 媒酌人、所属長又は民生委員等からの証明する(様式は別添1のとおり)。 ・(1)の②の無職無収入証明書 市町村長又は民生委員等の証明とする(様式は、別添2のとおり。)。なお、5年以上経過した証明書については、新たに証明書を添付することとする。ただし、市町村を異にする住所変更をした場合にあっては、5年以内でも新たに証明書を添付するものとする(配偶者以外も同様とする。)。 | |

(2)退職した場合 | ①1の(1)の① ②退職証明書 ③雇用保険の支給を受けていない旨の証明書 | ||

(3)自営業を止め無収入の場合 | ①1の(1)の① ②廃業を証する書類 | ||

(4)雇用保険期間満了の場合 | ①1の(1)の① ②雇用保険受給資格者証の写又は受給期間満了の証明 | ||

2 配偶者の所得が基準額に満たない場合 |

| ・いずれの場合においても「その他の所得」がある場合は、その所得を証する書類が必要である。 ・(2)の②の証明は、市町村長又は税務署長等の証明とする。 | |

(1)会社等に就職している場合 | ①1の(1)の① ②給与支払(見込)証明又は雇用契約等(賃金及び雇用期間日月示)の写し | ||

(2)自営業等の場合 | ①1の(1)の① ②所得証明又は課税証明 | ||

(3)退職後雇用保険を受給している場合 | ①1の(1)の① ②雇用保険受給資格者証の写し | ||

子 | 1 職員に配偶者がある場合 (1)配偶者が職員の扶養親族の場合 | ①戸籍謄本(抄本)、出生届受理証明、出生証明書又は母子健康手帳(出生届済証)の写又は養子縁組届受理証明 ②乳幼児、又は生徒(定時制及び通信制を除く。)以外の者は無職無収入証明又は所得証明、課税証明等 | ・子が乳幼児又は生徒(定時制及び通信制を除く。)の場合、1の(1)の②は必要ない。 ・配偶者が村職員である場合1の(2)の③及び④は必要ない。 |

(2)配偶者が職員の扶養親族でない場合 | ①1の(1)の① ②1の(1)の② ③配偶者に係る所得証明、課税証明等 ④配偶者が会社等に雇用されている場合、当該子の扶養手当に相当するものを受給していないことの証明 | ||

2 職員に配偶者が無い場合 | ①1の(1)の① ②1の(2)の② | ||

父母 | 1 無収入の場合 | ①戸籍謄本(職員及び除籍された職員の兄弟姉妹が記載されているもの) ②無職無収入証明、非課税証明又は退職辞令の写し ③職員の父母のうち一方及び兄弟姉妹が会社等から父母についての扶養手当に相当するものを受給していないことの証明又は兄弟姉妹が自営業等の場合は父母を扶養していないことの申立書 ④父母の別居している場合は、別居の理由、扶養の事実、生計費負担額等を具体的に記載した申立書、送金している場合は、さらに送金を証明する書類 |

|

2 収入がある場合 (1)給与等(雇用保険を含む。)がある場合 (次に掲げるものを除く。) | ①1の① ②給与支払(見込)証明、雇用契約等の写し又は雇用保険受給資格者証の写し ③1の③ ④1の④ | ・いずれの場合でも、その他の所得がある場合は、その所得を証する書類が必要である。 | |

(2)年金等がある場合 | ①1の① ②年金証書等の写し ③1の③ ④1の④ | ||

(3)事業所得がある場合 | ①1の① ②所得証明又は課税証明 ③1の③ ④1の④ | ||

孫 |

| ①孫の父母(職員の子)の戸籍謄本 ②孫及び孫の父母の無職無収入証明、所得証明又は課税証明 ③孫の父母が会社等に勤務している場合は、孫の扶養手当に相当するものを受給していないことの証明 ④職員が孫と別居している場合は、別居の理由、扶養の事実、生計費負担額等についての申立書、送金している場合はさらに送金を証明する書類 | ・孫が乳幼児、又は生徒(定時制及び通信制を除く。)の場合、1の(1)の②は必要ない。 |

祖父母 |

| ①祖父母及び職員の戸籍謄本(抄本) ②祖父母及び祖父母の子(職員の父母)の所得証明若しくは課税証明又は無職無収入証明若しくは非課税証明 ③祖父母及び祖父母の子が会社等に勤務している場合は、祖父母の扶養手当に相当するものを受給していないことの証明 ④職員が祖父母と別居している場合は、別居の理由、扶養の事実、生計費負担額等についての申立書、送金している場合は、さらに送金を証明する書類 |

|

弟妹 |

| ①父母の戸籍謄本 ②父母及び兄弟姉妹の無職無収入証明若しくは所得証明又は課税(非課税)証明 ③父母及び兄弟姉妹が会社等に勤務している場合は、弟妹の扶養手当に相当するものを受給していないことの証明 ④職員が弟妹と別居している場合は、別居の理由、扶養の事実、生計費負担額等を具体的に記載した申立書、送金している場合は、送金を証明する書類 | ・弟妹が乳幼児、又は生徒(定時制及び通信制を除く。)の場合、無職無収入証明は必要ない。 |

重度心身障害者 | 1 重度心身障害者が職員の子の場合 | ①戸籍謄本(抄本) ②無職無収入証明又は非課税証明 ③職員の配偶者が会社等に勤務している場合は、子の扶養手当に相当する手当を受給していないことの証明 ④職員が重度心身障害者と別居している場合は、別居の理由、扶養の事実、生計費負担額を具体的に記載した申立書、送金している場合は、送金を証明する書類 ⑤医師の診断書等 | ・医師の診断書は、終身労務に服することができない程度である旨を明示したものでなければならない(ただし、重度心身障害者が職員の子の場合で満22に達する日以後の最初の3月31日までの者については必要ない。)。 |

2 重度心身障害者が職員の子以外の場合 | ①重度心身障害者の父母の戸籍謄本及び重度心身障害者の戸籍謄本 ②1の② ③重度心身障害者の子、父母及び兄弟姉妹が会社等に勤務している場合は、重度心身障害者の扶養手当に相当するものを受給していないことの証明、自営業の場合は扶養していないことの申立書 ④1の④ ⑤1の⑤ |

2 扶養親族でなくする場合

扶養親族 | 事例 | 添付書類 | 備考 |

配偶者 | 1 配偶者が会社に勤務する等により所得が基準額以上となる場合 |

|

|

(1)会社等に就職した場合 | 採用辞令の写し、就職証明及び給与支払(見込)証明又は雇用契約の写し | ||

(2)給与(年金等を含む。)額が増加した場合 | 給与支払(見込)証明、年金改定通知の写し又は雇用契約の写し(賃金改定を証するもの)等 | ||

2 配偶者が自営業に従事し、その所得が基準額以上となる場合 |

| ||

(1)自営業を始めた場合 | 営業開始に関する証明 | ||

(2)事業所得が増加した場合 | 所得証明又は課税証明及び所得見込みに関する申立書 | ||

3 離婚した場合 | 戸籍謄本(抄本)又は離婚届受理証明等 | ||

4 配偶者が死亡した場合 | 不要 | ||

子・孫・弟妹・重度心身障害者 | 1 子が満22歳に達する日以後の最初の3月31日を越えた場合 | 不要 |

|

2 子の主たる扶養者が変更になった場合 | 変更後の主たる扶養者に関する事項、変更の理由又は原因、変更の年月日に関する申立書 | ||

3 子に基準額以上の所得が見込まれる場合 |

| ||

(1)会社等に勤務した場合 | 採用辞令の写し、就職証明又は給与支払(見込)証明 | ||

(2)その他所得が見込まれる場合 | 預金証書等贈与の証明又は申立書 | ||

4 子が死亡した場合 | 不要 | ||

父母 | 1 父母の所得が基準額以上見込まれる場合 |

| いずれの場合においても「その他の所得」がある場合は、その証明書 |

(1)給与(年金等を含む。)額が増加した場合 | 給与支払(見込)証明、年金改定通知の写し、雇用契約等の写等 | ||

(2)事業所得が増加した場合 | 配偶者の場合と同様 | ||

2 主たる扶養者が変更になった場合 | 子の場合と同様 | ||

3 父母が死亡した場合 | 不要 |

様式 略