○佐井村財務規則

昭和57年6月1日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第13条)

第2節 予算の執行(第14条―第19条の2)

第3節 支出負担行為(第20条―第23条)

第4節 予算執行の管理(第24条―第28条)

第3章 会計通則(第29条―第31条)

第4章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第32条―第36条)

第2節 収納(第37条―第46条)

第3節 収入の整理(第47条―第52条の3)

第5章 支出及び支出の特例

第1節 支出(第53条―第57条)

第2節 支出の特例(第58条―第67条)

第3節 支払(第68条―第77条)

第4節 支出の整理(第78条―第85条)

第6章 指定金融機関等

第1節 通則(第86条―第91条)

第2節 収納(第92条―第96条)

第3節 支払(第97条―第102条)

第4節 計算報告等(第103条―第109条)

第7章 決算(第110条―第114条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金(第115条―第117条)

第2節 歳入歳出外現金(第118条―第127条)

第3節 有価証券(第128条―第136条)

第9章 契約

第1節 通則(第137条―第157条)

第2節 一般競争入札(第158条―第166条)

第3節 指名競争入札(第167条―第169条)

第4節 随意契約(第170条・第170条の2)

第5節 競り売り(第171条)

第10章 物品

第1節 通則(第172条―第174条)

第2節 出納通知(第175条・第176条)

第3節 物品の受入れ等(第177条・第178条)

第4節 請求、交付及び返納(第179条―第183条)

第5節 取得の特例(第184条―第187条)

第6節 保管(第188条―第193条)

第7節 備品(第194条―第196条)

第8節 処分(第197条―第200条)

第9節 占有物品(第201条・第202条)

第11章 会計検査(第203条―第205条)

第12章 帳簿及び関係書類(第206条・第207条)

第13章 職員の賠償責任(第208条・第209条)

第14章 雑則(第210条―第214条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、佐井村の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(財務会計システムによる事務処理)

第1条の2 この規則の規定により行うこととされる申請、承認その他の手続について、財務会計システム(電子計算機、端末機等の機器を利用して、財務会計事務を電算処理するシステムをいう。以下同じ。)を利用することができるものは、原則として財務会計システムにより行うものとする。

2 この規則の規定により作成することとされている書類については、財務会計システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって代えることができる。

(1) 各課等の長 佐井村課設置条例(平成27年佐井村条例第1号)第1条に規定する課の長、教育長、選挙管理委員会書記、監査委員書記、村長が指定する農業委員会の職員及び議会事務局長をいう。

(2) 出納員等 出納員及び分任出納員をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(4) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納付書及び納入書をいう。

(5) 納入者 納入通知書等により歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(決裁)

第3条 財務に関する事務については、別に定める専決代決に関する規程に従い、決裁を行うものとする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 財政担当課長は、村長の命を受けて翌年度の予算の編成方針を作成し、11月30日までに各課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書)

第5条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する要求書、見積書及び調書のうち、必要な書類をその指定する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 継続費執行状況等調書

(6) 債務負担行為支出予定額等調書

(予算の査定)

第6条 財政担当課長は、提出された予算に関する要求書、見積書及び調書を審査して必要な調整を行い、2月20日までに村長に提出し、査定を受けるものとする。

(予算の決定)

第7条 財政担当課長は、村長が予算の査定を終了したときは、直ちに予算を編成し、必要な説明書を調製して村長の決裁を受けなければならない。

(補正予算等)

第8条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(歳入歳出予算の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによるものとする。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第15条に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第10条 各課等の長は、継続費の毎年度支払残額を翌年度に逓次繰越しをしたときは、4月5日までに継続費繰越調書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の継続費繰越調書の内容を審査し、村長の決裁を受けて、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政担当課長は、第1項の継続費繰越調書の提出を受けたときは、5月31日までに施行規則第15条の3に規定する継続費繰越計算書を作成しなければならない。

(継続費の精算報告)

第11条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月30日までに継続費精算調書を財政担当課長及び会計管理者に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の継続費精算調書の提出を受けたときは、8月31日までに施行規則第15条の3に規定する継続費精算報告書を作成しなければならない。

(繰越明許費)

第12条 各課等の長は、歳出予算の経費を繰越明許費として翌年度に繰り越して使用しようとするときは、3月31日までに繰越明許費繰越調書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の繰越明許費繰越調書の内容を審査し、村長の決裁を受けて、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定により決裁があったときは、5月31日までに施行規則第15条の4に規定する繰越明許費繰越計算書を作成しなければならない。

(事故繰越し)

第13条 各課等の長は、歳出予算の経費のうち、事故繰越しをしようとするものがあるときは、3月31日までに事故繰越し繰越予定調書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の事故繰越し繰越予定調書の内容を審査し、村長の決裁を受けて、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、前項の規定により、事故繰越しをしたときは、翌年度の4月10日までに事故繰越し繰越調書を財政担当課長に提出しなければならない。

4 財政担当課長は、前項の事故繰越し繰越調書の内容を審査し、村長の決裁を受けて、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 財政担当課長は、前項の決裁があったときは、5月31日までに施行規則第15条の5に規定する事故繰越し繰越計算書を作成しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第14条 財政担当課長は、村議会の議長から予算の送付があったとき、又は村長が予算について専決処分をしたときは、直ちにその予算の内容を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第15条及び第16条 削除

(歳出予算の配当)

第17条 財政担当課長は、歳出予算の配当額が決定したときは、当初予算に係るものにあっては当該年度の開始前までに、補正予算に係るものにあっては直ちに、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 歳出予算の配当は、款項目節のほか、必要に応じ、節の説明(以下「細節」という。)により行うものとする。

(予備費の要求)

第18条 各課等の長は、法第217条に規定する予備費の充当を必要とするときは、予備費要求書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の予備費要求書の内容を審査し、村長の決裁を受けて当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充当に係る歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用)

第19条 各課等の長は、歳出予算に定めた各項内の目又は節間の流用及び歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とし、充用するときは、予算流用書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の予算流用書の内容を審査し、村長の決裁を受けて当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。

4 次に掲げる科目へは、他の科目から流用することができない。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 交際費

(4) 需用費のうち内容が食糧費のもの

(5) 負担金、補助及び交付金(保険給付費、納税貯蓄組合及び国民年金納付組織組合に係るものを除く。)

(6) 貸付金

(7) 補償、補塡及び賠償金

(8) 投資及び出資金

(弾力条項の適用)

第19条の2 各課等の長は、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の弾力条項適用申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、意見を付して、村長の決裁を受けなければならない。

3 村長が弾力条項の適用を決裁したときは、財政担当課長は、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第3節 支出負担行為

(支出負担行為)

第20条 歳出予算の執行は、全て支出負担行為の伺いによって行う。

2 支出負担行為の伺いは、次の区分により行うものとする。

(1) 物品購入

(2) 財産購入

(3) 工事(営繕修理を含む。)

(4) 一般

3 支出負担行為の伺いには、次に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) 支出負担行為の内容及び理由

(2) 会計年度、会計区分、科目、予算現在額及び限度額

(3) 工事の執行に係る場合は、工事名及び工事場所

(4) その他必要な事項

4 前3項の規定にかかわらず、旅費にあっては旅行命令書の作成をもって支出負担行為の伺いに代え、給与その他これに類するもので支給額及び支払期日の定めがあるものにあっては支出負担行為の伺いを省略することができる。

5 各課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、財政担当課長に合議しなければならない。

6 各課等の長は、1件100万円を超える支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第21条 支出負担行為の伺いを行う時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

(歳出予算整理簿)

第22条 各課等の長は、支出負担行為を行ったときは、歳出予算整理簿に記載し、予算の執行状況を明らかにしておかなければならない。

(財務関係事項の合議)

第23条 次に掲げる事項で財務に関するものは、財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 議会の議決、同意若しくは承認又は議会への報告を要する事項

(2) 規則、告示、訓令、通達等の制定又は改廃に関する事項

(3) 寄附の採納に関する事項

(4) 基金の管理及び処分に関する事項

(5) 税外収入の徴収停止、履行延期、免除等に関する事項

(6) 国県支出金の申請、精算等に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、予算の編成の趣旨又は内容の変更その他予算の執行上重要又は異例と認められる事項

2 前項に掲げるもののほか、財務関係事項の合議については、専決代決に関する規程の定めるところによる。

第4節 予算執行の管理

(収入支出見込額調書)

第24条 各課等の長は、毎月20日までにその翌月の1件100万円以上の収入支出見込額を収入支出見込額調書により会計管理者に報告しなければならない。

第25条 削除

(財政担当課長の執行管理)

第26条 財政担当課長は、予算執行の適正を期するため、各課等の長に対し所要の報告を徴し、又は事業の実施状況等を調査することができる。

(会計管理者の出納管理)

第27条 会計管理者は、毎日、収支日計一覧表を作成し、財政担当課長を経て村長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、毎月10日までに、歳入月例出納検査資料及び歳出月例出納検査資料を作成しなければならない。

3 会計管理者は、次に掲げる書類により出納状況を管理しなければならない。

(1) 第24条の収入支出見込額調書

(2) 第1項の収支日計一覧表

(3) 前項の歳入月例出納検査資料及び歳出月例出納検査資料

(4) 第103条第3項の出納日報

(5) 第103条第4項の出納総括月報

(実績報告)

第28条 各課等の長は、毎年度予算の執行結果について、翌年度8月31日までに、主要施策の成果その他予算の執行実績に関する報告書を、財政担当課長に提出しなければならない。

第3章 会計通則

(証拠書類等の記載及び訂正の方法)

第29条 帳簿及び証拠書類の文字及び印影は、明瞭かつ消し難いものでなければならない。

2 証拠書類の頭書金額を表示する場合には、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を付けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、漢数字を用いることができる。この場合において、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を付けなければならない。

3 2枚以上をもって1通とする証拠書類で、特に必要と認めるものにあっては、作成者の契印をしなければならない。

4 証拠書類又は帳簿の記載事項を訂正する場合には、その訂正すべき文字が明らかに読み得るように二重線を引き、その上部又は右側に正書し、これに印を押さなければならない。ただし、証拠書類の頭書金額は、訂正することができない。

5 証拠書類に使用する印は、その職務上に関するものは公印又は職印、その他のものは実印又は認印でなければならない。ただし、署名を慣習とする外国人の証拠書類にあっては、自署で足りるものとする。

6 証拠書類で外国文をもって記載したものには、その訳文を添付しなければならない。

(証拠書類の整理)

第30条 会計管理者は、この規則において別に定めるものを除くほか、収納又は支払の終わった証拠書類について、その月分を翌月10日までに年度別、会計別及び科目別に区分して、日の順序につづって保存しなければならない。

(会計職員)

第31条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員は、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱者とする。

2 滞納整理を命ぜられた職員は、その滞納に係る公金の収納について現金取扱員とする。

第4章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定)

第32条 各課等の長は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定決議書を作成して、会計管理者に通知しなければならない。

2 各課等の長は、調定済みのもので調定額を変更しようとするときは、前項の規定に準じて変更調定書により変更の手続をするものとする。

3 各課等の長は、調定金額を明らかにするために、調定簿及び徴収簿を備えるものとする。

(調定の繰越し)

第33条 各課等の長は、調定済みの歳入で出納閉鎖期限までに収入することができなかったもの(不納欠損として処分したものを除く。)は、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により繰越しをしようとするときは、収入未済金繰越に係る調定決議書を作成し、財政担当課長に合議の上、会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、前項の通知をしたときは、滞納整理簿に記載しなければならない。

(納入の通知)

第34条 各課等の長は、調定したときは、直ちに納入通知書等により、納入者に納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 各課等の長は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書等に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 使用料のうち即納させるもの

(2) 手数料のうち即納させるもの

(3) 物品の即売による収入

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書等により難いと認める収入

3 納入通知書等の再交付をする場合は、その欄外及び徴収簿に再交付の旨及び再交付年月日を朱書しなければならない。

(納入通知書等の取消し又は訂正の手続)

第35条 各課等の長は、納入通知書等を発行した後、誤りその他の事由により取消し又は訂正しなければならないときは、第32条第2項に定めるもののほか、次の手続をしなければならない。

(1) 納付前にあっては、更に納入通知書等を発行し、既発行のものと取り替えること。

(2) 納付後にあっては、その過納額又は不足額について還付又は追徴をすること。

(納入の期限)

第36条 法令その他別に定めがあるものを除くほか、納入通知書等に指定する納期限は、納入通知をした日から20日以内においてこれを定めるものとする。

第2節 収納

(会計管理者の直接収納)

第37条 会計管理者は、納入通知書等を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者は、第34条第2項各号に掲げる歳入について、納入者から納入通知書等を添えないで現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付しなければならない。

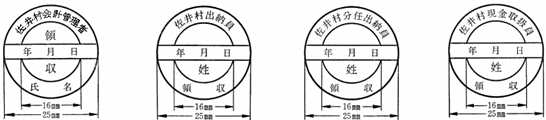

3 領収証書に用いる領収印は、次のとおりとする。

(注) 姓名まで必要な場合は設けること。

4 出納員等は、毎日、納付済通知書その他収納に関する証拠書類(以下「納付済通知書等」という。)に収納金を添えて、会計管理者に引き継がなければならない。

5 会計管理者は、自ら歳入金を収納したとき、又は前項の規定により出納員等から収納金の引継ぎを受けたときは、直ちに現金払込書に当該収納金を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(収支日計一覧表の記入)

第38条 会計管理者は、第103条の規定により指定金融機関から出納日報、収納日報及び納付済通知書等の送付を受けたときは、直ちにこれを確認し、収納収入日計表及び収支日計一覧表を作成した後、当該各課等の長に収入済みの通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収入済みの通知を行ったときは、納付済通知書等を当該各課等の長に送付しなければならない。

(収納処理)

第39条 各課等の長は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、これに基づいて収納処理を行い、徴収簿、調定簿及び滞納整理簿を整理しなければならない。

2 前項の収納処理を終わった納付済通知書等は、集計表により、整理した日の順序につづって保存しなければならない。

(納入に使用することができる証券)

第40条 政令第156条第1項第1号の規定により、村の歳入の納付に使用することができる小切手は、その提示期間内に支払のため提示することができるもので、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人、会計管理者又は指定金融機関等

(2) 支払人 青森銀行、青い森信用金庫

(3) 支払地 佐井村

(1) 小切手要件を満たしていないもの

(2) 盗難又は遺失に係るもの

(3) 変造のおそれがあるもの

(4) 最近1年以内に不渡小切手を出した者を振出人とするもの

第42条 村の歳入の納付に使用することができる振替払出証書及び為替証書は、次に掲げるものとする。

(1) 振替払出証書にあっては、会計管理者を受取人とするもので、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(2) 為替証書にあっては、持参人又は会計管理者を受取人とするもので、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

第43条 村の歳入の納付に使用することができる国債又は地方債は、次に掲げるものとする。

(1) 無記名式の国債又は地方債で支払期日の到来したもの

(2) 無記名式の国債又は地方債の利札で支払期日の到来したもの

2 前項第2号に規定する利札に課税される場合には、その金額を控除した額をもって納付金額とする。

(証券による収納)

第44条 会計管理者は、証券をもって歳入金を収納したときは、領収証書、納付済通知書及び納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、その一部分を証券をもって受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。

2 会計管理者等は、証券の出納の都度、証券出納簿に記載するものとする。

(証券につき支払拒絶のあった場合)

第45条 証券による納付の場合には、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は納付がなかったものとみなす。

2 会計管理者は、第93条第3項の規定により、指定金融機関等から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)に添えて証券不渡発生通知書の送付を受けたときは、指定金融機関等に不渡証券受領書を交付し、直ちに当該支払拒絶に相当する額を減少額とする調定決議書を作成し、関係帳簿を取り消し、整理するとともに、当該各課等の長に通知しなければならない。

4 各課等の長は、第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに関係帳簿に「証券不渡のため収納取消し」の旨付記するとともに、収納処理を抹消し、かつ、納入通知書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第46条 政令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入者は、佐井村税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 口座振替納付請求書その他口座振替による納付の手続については、その都度別に定める。

第3節 収入の整理

(督促)

第47条 各課等の長は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状により督促をするものとする。

(滞納処分)

第48条 各課等の長は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、その処分に着手するものとする。

2 前項の場合において、財産の差押えについては、村長がその命じた職員に行わせるものとする。

3 前項の職員は、滞納処分のため財産の差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損処分)

第49条 各課等の長は、調定をした歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損書を作成し、関係書類を添えて財政担当課長に合議の上、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 消滅時効が完成したとき(債務者による時効の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)。

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 各課等の長は、前項の決裁があったときは、徴収簿、調定簿及び滞納整理簿を整理し、会計管理者に通知しなければならない。

(収入の更正)

第50条 各課等の長は、収入後、当該収入について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに科目更正書を作成し、財政担当課長に合議の上決定し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、指定金融機関に対し更正請求書により、更正の請求をしなければならない。

(戻入)

第51条 各課等の長は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額を返納させるときは、受入伝票及び返納通知書を作成し、財政担当課長に合議の上、会計管理者に通知しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定による通知をしたときは、返納させるべき者に対して返納通知書を交付するとともに、歳出予算整理簿に記載しなければならない。

3 前項の返納通知書の納期限は、発行の日から7日以内とする。

4 各課等の長は、会計管理者から戻入金の収入済通知を受けたときは、歳出予算整理簿を整理しなければならない。

(収納事務の委託)

第52条 村長は、政令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により、歳入の収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 村長は、歳入の収納の事務を委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を公表しなければならない。

3 歳入の収納事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、歳入を収納したときは、納入者に対し領収証書を交付しなければならない。

4 収納事務受託者は、収納した現金を速やかに現金払込書により会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、会計管理者に払い込むときは、受託収入内訳書及び納付済通知書等を添えるものとし、指定金融機関等に払い込むときは、現金払込書及び受託収入内訳書を添えるとともに、納入済通知書等を会計管理者に送付するものとする。

5 前項後段の規定にかかわらず、収納事務受託者は、受託収入の内訳が明確になるものと会計管理者が認めたもの(当該事項を記録した電磁的記録を含む。)を送付することにより、受託収入内訳書及び納入済通知書等の送付に代えることができる。

6 収納事務受託者は、現金出納簿を備え、現金の収納及び払込みについて記載しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、その都度村長が別に定める。

第52条の2 国民健康保険給付費等交付金のうち普通交付金の収納に関する事務の全部又は一部について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下この条において「連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下この条において「支払基金」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により委託する場合、連合会又は支払基金に支払うべき療養の給付に関する費用の額と当該連合会又は支払基金から徴収すべき普通交付金の額とを相殺することができる。

3 普通交付金の収納に関する事務の委託を受けた連合会又は支払基金は、収納した普通交付金(前項の規定により相殺する部分を除く。)をその内容を示す計算書を添えて、村又は村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。

(収納事務の委託基準)

第52条の3 政令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金の徴収又は収納事務の受託に関し、十分な実績を有すること。

(2) 村税等の収納事務を健全かつ効率的に遂行することができる財産的基礎を有し、収支が良好であること。

(3) 納付金の収納に関する記録を電子計算機により管理し、その電磁的記録を提供することができること。

(4) 個人情報の漏洩、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。

第5章 支出及び支出の特例

第1節 支出

(支出の原則)

第53条 支出は、債権者の請求により行わなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては、債権者の請求によらないで支出することができる。

(1) 前渡資金

(2) 補助金、交付金、寄附金又は賠償金

(3) 給料、職員手当、共済費、報償費、交際費等であらかじめ支払金額の定まっているもの

(4) 退職年金又は遺族年金

(5) 還付金

(6) 前各号に規定するもののほか、債権者に請求させる必要がないと会計管理者が認めたもの

(請求書)

第54条 前条の規定により請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書によらなければならない。

(1) 請求金額

(2) 請求年月日

(3) 請求の根拠となる内訳

(4) 請求番号

(5) 支払方法

(6) 口座振替又は送金払により支払を受けようとする場合は、支払先金融機関名

(7) その他必要な事項

(印鑑届)

第55条 債権者は、指定金融機関において支払案内書払を受けようとするときは、請求書に用いたものと同一の印鑑による印鑑届を請求書とともに提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、印鑑届を省略することができる。この場合においては、会計管理者は、支払通知票に「印鑑届省略」の表示をしなければならない。

(1) 官公署に支払うもの

(2) 請求、申請等によらないで村の裁定により支出するもの

(3) その他会計管理者が認めるもの

(届出印鑑の亡失及びその処理)

第56条 債権者は、前条の印鑑届に押印した印鑑を亡失し、改印し、又は毀損したため使用することができないときは、新たに使用する印鑑による印鑑届2部を、指定金融機関の未払証明を受けた改印届に添えて、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の改印届の提出があったときは、これを調査の上、指定金融機関に対し、改印の印鑑届送付書に印鑑届を添えて送付しなければならない。

(支出命令)

第57条 各課等の長は、支出しようとするときは、第53条の規定により、次に掲げる事項を調査した後、支出命令書を作成し、会計管理者に支出命令をするものとする。

(1) 支出負担行為の決議がなされているか。

(2) 会計年度、会計区分及び科目に誤りがないか。

(3) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されているか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支出時期及び支出方法に誤りがないか。

(6) 予算配当額を超えていないか。

(7) 当該債務について時効が完成していないか。

(8) 法令又は契約に違反していないか。

2 各課等の長は、前項の規定により支出命令を行うときは、債務が確定していることを証する書類を添えなければならない。

3 支出命令書は、節又は細節ごとに作成しなければならない。

4 資金前渡、概算払、前払金、部分払、繰替払又は私人に対する支出の委託の方法による支出命令書には、その旨を表示しなければならない。

5 各課等の長は、支出命令を行ったときは、歳出予算整理簿に記載しなければならない。この場合において、前項の規定による表示のある支出命令書により支出命令を行ったときは、その旨を付記しなければならない。

第2節 支出の特例

(資金前渡)

第58条 政令第161条第1項第17号の規定に基づく資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員以外の者に支給する費用弁償

(2) 収入印紙、収入証紙及び郵便切手の購入に要する経費

(3) 国民健康保険の出産育児一時金、療養費、高額療養費及び葬祭費

(4) 乳児医療費

(5) 交際費

2 村長は、資金前渡職員を指定したときは、会計管理者に通知するものとする。

(資金前渡の手続)

第59条 各課等の長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、支出命令書を作成し、第57条の規定に準じて決定するものとする。

(資金前渡職員の事務)

第60条 資金前渡職員は、即日支払を要する場合を除き、前渡資金を確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の資金に利子を生じた場合には、精算の際収入の手続をしなければならない。

3 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に反していないか。

(2) 正当な債権者であるか。

(3) 金額及び支払時期に誤りはないか。

(4) その他法令に違反していないか。

4 資金前渡職員は、前項の規定にかかわらず、その性質上債権者から領収証書を徴することができないものについては、支払証書をもって領収証書に代えることができる。

(前渡資金の精算)

第61条 資金前渡職員は、前渡資金について次に定める期日までに、精算命令書を作成し、当該各課等の長の決裁を受けて、会計管理者に提出し、精算しなければならない。

(1) 月を単位とする前渡資金については、翌月5日まで

(2) 随時の資金については、その用務が終了後5日以内

(3) 前2号の規定にかかわらず、出納閉鎖日において残金のある場合については、即日

2 前項の規定による精算を行うときは、原則として次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 前渡資金出納簿

(2) 領収証書(前条第4項に該当する場合は、支払証書)

3 給与その他の給付及び報償費で精算残金の生じないものにあっては、受領印を徴した支払明細書の提出をもって、第1項に規定する精算命令書の作成及び提出に代えることができる。

(前渡資金の検査)

第62条 会計管理者は、資金前渡職員に対し、検査し、又は報告させることにより、前渡資金の管理状況について適正を期さなければならない。

(概算払)

第63条 政令第162条第6号の規定に基づく概算払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被害者に対して支払う損害賠償金

(2) 公社等に対して支払う経費

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置費

(4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助金

(5) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(6) 委託料

2 各課等の長は、概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令書を作成し、第57条の規定に準じて決定するものとする。

4 概算払を受けた者は、当該概算払に係る支出が確定したときは、直ちに精算命令書を作成し、当該各課等の長の決裁を受けて、会計管理者に提出し、精算しなければならない。ただし、旅費については、概算支払額と確定額が同額の場合には、当該復命書をもって精算命令書の作成及び提出に代えることができる。

5 前項本文の場合において、概算払を受けた者は、不足額が生じたときは、精算と同時にこれを請求し、剰余金があるときは、これを返納しなければならない。

(前金払)

第64条 政令第163条第8号の規定に基づく前金払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(2) 損害保険の保険料

2 各課等の長は、前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書を作成し、第57条の規定に準じて決定するものとする。

3 会計管理者は、前金払をしたときは、前金払整理簿に記載しなければならない。

(部分払)

第65条 契約により工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し部分払をするときは、工事又は製造についてはその既済部分の代価の10分の9以内、物件の買入れについてはその既納部分の代価の全額までを支払うことができる。ただし、性質上可分の工事又は製造における既済部分で村長が特に認めたときは、その代価の全額までを支払うことができる。

請負代金額 | 前金払をしない場合 | 前金払をする場合 |

1,000万円まで | 2回 | 1回 |

1,000万円を超え5,000万円まで | 3回 | 2回 |

5,000万円を超え1億円まで | 4回 | 3回 |

1億円を超える場合 | 5回 | 4回 |

3 部分払は、2箇月に1回を超えてすることができない。

4 部分払は、契約の履行期限の属する月においては、これをしないものとする。

5 各課等の長は、部分払の方法により支出しようとするときは、支出命令書を作成し、第57条の規定に準じて決定するものとする。

(繰替払)

第66条 繰替払を受けようとする者は、歳入金を納付するときに指定金融機関に繰替払請求書を提出しなければならない。ただし、納税通知書等で納付する場合においては、この限りでない。

2 会計管理者は、繰替払をしたときは、債権者の領収印を徴し、納入通知書等、納付済通知書及び領収証書に、繰替払金額を記入しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関等に繰替払をさせるときは、その科目、算定方法等をあらかじめ通知するものとする。

(支出事務の委託)

第67条 村長は、政令第165条の3第1項の規定により、支出の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 前項の規定により委託した場合の手続その他必要な事項は、その都度別に定める。

第3節 支払

2 会計管理者は、前項の審査の結果適当と認めたときは、当該支出命令書に基づき、送金払及び支払案内書払に係るものにあっては支払通知票を、その他の支払に関するものにあっては支払日計表を作成しなければならない。

(支払の方法)

第69条 支払方法は、支払案内書払、送金払及び口座振替払とする。

(支払案内書払)

第70条 会計管理者は、指定金融機関において現金払をするときは、指定金融機関には支払通知票に第55条第1項の規定による印鑑届を添えて交付し、債権者には支払案内書を送付するものとする。

3 支払案内書の有効期限は、発行の日から1年とする。

4 会計管理者は、第97条第1項に規定する指定金融機関の受領印をもって、債権者の領収印に代えるものとする。

(支払案内書の亡失及びその処理)

第71条 債権者は、支払案内書を亡失したときは、直ちに支払案内書再交付申請書により会計管理者に届け出なければならない。

3 会計管理者は、第1項の届出があったときは、これを調査し、適正と認めたときは、支払案内書を再発行するものとする。この場合においては、支払案内書に「再発行」の旨を表示しなければならない。

(会計管理者による現金の引出し)

第72条 会計管理者は、職員給与、前渡資金等に充てるため自ら現金を必要とするときは、自己を受取人として第70条の規定に準じて必要な現金を受けるものとする。

(送金払)

第73条 会計管理者は、隔地の債権者で適当な金融機関に預金口座を開設していないものに対しては、指定金融機関に通知して、送金小切手により支払を行うものとする。

2 会計管理者は、「送金払」の表示のある支払通知票に支払案内書を添えて、指定金融機関に送付するものとする。

(口座振替払)

第74条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を有する債権者から口座振替の申出があったときは、指定金融機関に口座振替データ伝送を行い、データ伝送確認依頼書により通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関に通知するときは、データ伝送確認依頼書に、合計件数及び合計金額を記して送付するものとする。

3 指定金融機関は、前項の規定による送付があったときは、速やかに債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。

4 会計管理者は、口座振替払を行ったときは、債権者へ支払内容を通知するものとする。

(口座振替払のできる金融機関)

第75条 政令第165条の2に規定する長が定める金融機関は、銀行法(昭和56年法律第59号)により免許を受けた銀行その他安全確実な金融機関で会計管理者が認めたものとする。

(委任状)

第77条 債権者は、代理人に債権金額の請求又は受領を委任したときは、委任状を提出しなければならない。

第4節 支出の整理

2 会計管理者は、支払日計表及び口座振込明細を年度別に区分して日の順序につづって保存しなければならない。

(還付)

第79条 各課等の長は、政令第165条の7の規定により過誤納金を還付するときは、過誤納金還付命令書を作成し、会計管理者に還付命令を行うものとする。

2 会計管理者は、前項の還付命令を受けたときは、支出の例により支払を行うものとする。この場合においては、各課等の長は、過誤納金還付通知書を納入者に送付しなければならない。

(支出の更正)

第80条 各課等の長は、支出後、会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに第51条第1項の規定に準じて更正の手続をとらなければならない。

(振替命令)

第81条 各課等の長は、次に掲げる場合においては、調定通知、返納通知、支出命令又は還付命令に代え、振替命令書を作成し、会計管理者に振替命令を行うものとする。

(1) 歳出金又は歳入歳出外現金を歳入に収納するとき。

(2) 歳出金を歳入歳出外現金に収納するとき。

(3) 翌年度歳入を繰上充用するとき。

(4) 繰替払金額を補塡するとき。

(5) 歳入金を歳入歳出外現金に収納するとき。

(6) 歳入金又は歳入歳出外現金を歳出金に収納するとき。

(7) 繰越金を収納するとき。

(公金振替書の送付)

第82条 会計管理者は、前条の振替命令を受けたときは、指定金融機関に公金振替書を送付しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)

第83条 会計管理者は、第108条の規定により、指定金融機関から未払資金満期調書の提出を受けたときは、これを当該各課等の長に送付しなければならない。

2 各課等の長は、前項の調書の金額を、当該満期日の属する年度の歳入として受け入れるため、収入の手続をとらなければならない。

(支払を終わらないために歳入に組み入れた資金の支出)

第84条 会計管理者は、前条の規定により歳入に組み入れた資金で、当該資金に係る債権者から支払申出書に支払案内書(送金払の場合には、送金小切手)を添付して提出があったときは、当該申出書に所要事項を記載して、当該各課等の長に送付しなければならない。

3 各課等の長は、第1項の支払申出書の送付を受けたときは、これを調査し、支払すべきものと認めたときは、支出の手続をとらなければならない。

(支払取消し)

第85条 支払日計表等の送付後、債権者の受領前において、支払金額の変更その他の理由により、支払の取消しを要するときは、各課等の長は、直ちに財務会計システムにより当該支出命令書を削除し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の支出命令の取消しに係る通知があったときは、直ちに支払日計表の差替えを行うとともに、差替後の支払日計表を指定金融機関に送付しなければならない。

第6章 指定金融機関等

第1節 通則

(店舗の名称、位置及び事務の範囲)

第86条 政令第168条第2項及び第4項の規定による指定金融機関等の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

名称 | 所在地 | 取り扱う事務の範囲 |

株式会社青森銀行 | 青森市橋本一丁目9番30号 | 村の公金の収納及び支払の事務 |

(2) 収納代理金融機関

名称 | 所在地 | 取り扱う事務の範囲 |

青い森信用金庫 | 八戸市大字八日町18番地 | 指定金融機関の取り扱う村の収納 |

株式会社ゆうちょ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 |

2 前項の指定金融機関等の主としてその事務を行う店舗の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

名称 | 所在地 |

株式会社青森銀行大間支店 | 下北郡大間町大字大間字大間50番地の1 |

(2) 収納代理金融機関

名称 | 所在地 |

青い森信用金庫大間支店 | 下北郡大間町大字大間字冷水3番地7 |

株式会社ゆうちょ銀行仙台支店 | 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目3番3号 |

(標札の掲示)

第87条 指定金融機関等は、村の指定金融機関又は収納代理金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。

(派出)

第88条 指定金融機関は、契約に基づき会計管理者の指定する日時及び場所に職員を派出して、村の公金の出納事務を取り扱うものとする。

(出納取扱時間)

第89条 指定金融機関等の村の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、必要により会計管理者が要請したときは、時間を変更するものとする。

(印鑑)

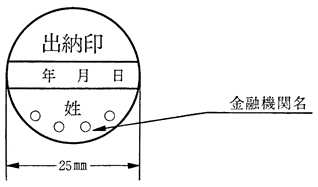

第90条 指定金融機関等が公金取扱いに使用する印章は、次のとおりとする。

(公金の整理区分)

第91条 指定金融機関等は、会計別、年度別に次の区分により、公金を整理しなければならない。

(1) 歳入歳出に属するもの

ア 一般会計(村税外)

一般会計(村税)

イ 特別会計

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

土地取得事業

(2) 歳入歳出に属さないもの

一時借入金

起債前借金

個人村県民税等

歳入歳出外現金

(3) 基金に属するもの

財政調整基金

村債管理基金

土地開発基金

特定目的基金

第2節 収納

(収納の手続)

第92条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等に基づき、現金をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該納入通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額の塗抹又は改ざんしたもの

(2) 納入通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

(3) 納入者の住所又は氏名を記載していないもの

(4) 指定金融機関等を納付場所としていないもの

2 指定金融機関は、第37条第5項の規定により会計管理者から現金払込書により公金の払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。

3 指定金融機関は、次に掲げる納入者から、公金の振込みがあったときは、佐井村収納原符を納入に関する書類とみなして収納することができる。

(1) 国又は県

(2) 公社、事業団及びこれに準ずる法人

(3) その他会計管理者が認めたもの

(証券による収納)

第93条 第44条第1項の規定は、指定金融機関等が証券による収納を行った場合について準用する。

2 指定金融機関等は、証券を受領したときは、直ちにこれをその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の支払請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、その歳入を取り消し、証券不渡発生通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。この場合において、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(口座振替による収納)

第94条 指定金融機関等は、第46条第1項の規定により納入者から口座振替の方法により納付する旨の依頼を受けたときは、当該納入者の預金口座から払い出して村の預金口座に受け入れなければならない。

第95条 削除

2 収納代理金融機関は、毎月分の繰替払を翌月3日までに、繰替払精算報告書により指定金融機関に提出しなければならない。

3 指定金融機関は、繰替払精算報告書を作成し、前項の収納代理金融機関の報告書とともに、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。この場合において、指定金融機関は、総括報告書を添えなければならない。

第3節 支払

(支払資金の受領)

第97条 指定金融機関は、第70条第1項の規定により会計管理者から支払通知票の送付を受けたときは、一部を受け入れ、他の一部に受領印を押して会計管理者に返送するとともに、それと引換えに、支払通知票の合計額を額面金額とし、指定金融機関を受取人とする小切手を受領して支払資金に充てるものとする。

3 指定金融機関は、前2項の規定により支払資金の交付を受けたときは、即日支払うものを除いて支払未済金として整理しなければならない。

(支払日計表の確認)

第98条 指定金融機関は、第76条の規定により支払日計表の送付を受けたときには、これを確認し、1部を受け入れ、他の1部を会計管理者に返送するものとする。

(支払の拒否)

第100条 指定金融機関は、支払案内書が次の各号のいずれかに該当する場合においては、請求人にその理由を告げ、支払を拒否しなければならない。

(1) 請求人の領収印が印鑑届と同一でないとき。

(2) 支払通知票が届いていないとき。

(3) 支払通知票発行日から1年を経過しているとき。

(4) 第85条第2項の規定による支払日計表に係るものであるとき。

(5) その他正当な債権者と確認し難いとき。

2 指定金融機関は、前項の規定により支払を拒否したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(送金払)

第101条 指定金融機関は、第73条第2項の規定により送金払による支払の通知を受けたときは、速やかに指定された金融機関を支払場所とする送金小切手を作成し、支払案内書とともに債権者に送付しなければならない。

(口座振替払)

第102条 指定金融機関は、第74条第1項の規定による通知を受けたときは、直ちに振替の手続をしなければならない。

第4節 計算報告等

(計算報告)

第103条 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について、収納日報を2部作成し、翌日までに、指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の収納日報を確認し、1部を受け入れ、1部を収納代理金融機関に返送しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により収納代理金融機関から送付された収納日報と、自らの取扱いに係る収納及び支払について集計し作成した出納日報とを、集計日の翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について出納総括月報を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(出納の記帳)

第104条 指定金融機関等は、現金出納簿、歳入歳出金内訳簿及び歳入歳出外現金等内訳簿を備え、第91条の区分ごとに整理して、毎日の出納を記帳しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、指定金融機関は、現金出納総括簿を備え、毎日の出納を記帳しなければならない。

(支払未済金の報告)

第105条 指定金融機関は、毎月、支払未済金調書を作成し、支払未済金の整理状況を翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済繰越金)

第106条 指定金融機関は、支払案内書払及び送金払のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する資金を支払未済繰越金として整理するとともに、支払未済繰越金調書により、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(支払未済繰越金からの支払)

第107条 指定金融機関は、出納閉鎖期日後、その発行日から1年を経過していないものについて、支払案内書払又は送金払の請求を受けたときは、前条に定める支払未済繰越金から支払をしなければならない。

(1年を経過したものの歳入への組入れ)

第108条 指定金融機関は、第106条に規定する支払未済繰越金のうち発行日から1年を経過した支払案内書払及び送金払に相当する資金について、3月末日及び9月末日において未払資金満期調書を作成し、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

第7章 決算

(債権台帳及び基金台帳)

第110条 会計管理者は、債権台帳及び基金台帳を作成しなければならない。

(公有財産の増減の通知)

第111条 財政担当課長は、公有財産について、毎会計年度の増減の状況を、出納閉鎖後、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 公有財産の取扱いについては、別に定める。

(決算の調製)

第112条 会計管理者は、歳入歳出決算書を調製し、施行規則第16条の2に規定する歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書と併せて、翌年度8月31日までに村長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の歳入歳出決算事項別明細書を作成する場合においては、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 流用増減額については、流用をし、又は流用を受けた科目及び金額

(2) 予備費支出額については、予備費支出により増加した科目にその旨及び金額

(決算資料の提出)

第113条 会計管理者は、必要と認めるときは、各課等の長から決算に必要な資料の提出を求めることができる。

(繰上充用)

第114条 会計年度経過後に至って、歳入が歳出に不足するときは、会計管理者は、直ちに村長に報告しなければならない。

2 財政担当課長は、村長の指示により、翌年度歳入の繰上充用についての予算処置を講じなければならない。

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金

(現金の整理区分)

第115条 現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

2 一時借入金及び基金に属する現金の取扱いについては、歳計現金の例によるものとする。

(一時借入金)

第116条 会計管理者は、資金繰りのため一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金借入(償還)伺いを作成し、村長の決定を受けて借り入れるものとする。一時借入金を必要としなくなったときも、また同様とする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入れ又は償還をしたときは、その借入先、利率、期間その他必要な事項を一時借入金整理簿に記載しなければならない。

(村債台帳)

第117条 村債の借入れ、借入条件の変更又は償還をしたときは、財政担当課長は、村債台帳に記載しなければならない。

第2節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第118条 次に掲げるもので一時保管を要するものについては、歳入歳出外現金として処理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 特別徴収に係る県民税及び村民税

(3) 市町村職員共済組合掛金及び償還金

(4) 市町村職員共済組合給付金、貸付金その他組合員に係る支払金

(5) 雇用保険料被保険者負担金、健康保険料被保険者負担金及び厚生年金保険料被保険者負担金

(6) 保証金

(7) 滞納処分による差押金及び物件公売代金並びに交付要求による配当金

(8) 嘱託により徴収した租税その他の公課

(9) 支払未済繰越金

(10) 公営住宅敷金

(11) その他法令の規定に基づく歳入歳出外現金

(年度所属区分)

第119条 歳入歳出外現金の年度所属区分は、当該歳入歳出外現金を出納した日の属する年度による。

(出納)

第120条 歳入歳出外現金の出納は、歳計現金の例により行うものとする。ただし、次に掲げる控除額のある支出命令書の交付により、その控除額については、歳入歳出外現金への収入の通知が併せてなされたものとみなす。

(1) 所得税

(2) 県民税

(3) 村民税

(4) 市町村職員共済組合掛金及び償還金

(5) 雇用保険料被保険者負担金、健康保険料被保険者負担金及び厚生年金保険料被保険者負担金

(6) その他法令の規定により控除を認められたもの

(保証金の納付手続)

第121条 各課等の長は、保証金を納付しようとする者があるときは、その者に納入通知書等を交付し、指定金融機関に納付させなければならない。

2 前項の規定により保証金を納付した者は、納入通知書等に指定金融機関の交付する保証金保管証書を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による保証金保管証書の提出を受けたときは、納入者に保証金保管証書預り証を交付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、契約保証金については、直接収納の方法により収納することができる。

(保証金の払出し手続)

第122条 各課等の長は、保証金の還付を受けようとする者があるときは、その者に、保証金保管証書預り証に還付を要する旨の村長の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の保証金保管証書預り証の提出を受けたときは、保証金保管証書に払出しを要する旨の表示をして、還付を受けようとする者に交付しなければならない。

3 会計管理者は、保証金の払出しをする場合において、第81条に規定する場合に該当し、振替命令があったときは、保証金保管証書に振替を要する旨の表示をし、公金振替書とともに指定金融機関に送付しなければならない。

(保証金の出納通知)

第123条 会計管理者が前2条の規定により行った保証金の出納は、各課等の長の通知に基づいてなされたものとみなす。

(歳入歳出外現金の記帳)

第124条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納については、歳計外整理簿に記載しなければならない。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第125条 会計年度末において、歳入歳出外現金の残額があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。

(保証金保管証書預り証の亡失及びその処理)

第126条 第122条の規定により保証金の還付を受けようとする者が、保証金保管証書預り証を亡失したときは、保証金保管証書預り証亡失届を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の保証金保管証書預り証亡失届が提出されたときは、これを調査し、証明の上、当該届書に村長の還付を要する旨の表示を受けることにより処理するものとする。

(保証金保管証書の亡失及びその処理)

第127条 保証金保管証書を亡失した者は、保証金保管証書亡失届に、納付した指定金融機関の未払証明を受けて、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の保証金保管証書亡失届が提出されたときは、これを調査し、当該届書に証明の上、納入者に交付しなければならない。

第3節 有価証券

(有価証券の整理区分)

第128条 有価証券は、村の所有に属するもの(以下「村有有価証券」という。)と、所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。

(1) 村有有価証券

公有財産に属するもの

基金に属するもの

(2) 保管有価証券

保証金に代えて担保として提出されたもの

債権の担保として徴したもの

その他

(年度所属区分)

第129条 有価証券の年度所属区分は、当該有価証券を出納した日の属する年度による。

(村有有価証券の出納通知)

第130条 各課等の長は、村有有価証券の出納を要するときは、村有有価証券受入通知書又は村有有価証券払出通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(村有有価証券の出納手続)

第131条 会計管理者は、納入者から村有有価証券の納付があったときは、これを受け入れ、納入者に村有有価証券受領書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、村有有価証券を払い出すときは、受領者の村有有価証券受領書を徴し、これと引換えに交付しなければならない。

(保管有価証券の納付手続)

第132条 各課等の長は、保管有価証券の提出又は徴収があったときは、保管有価証券納付書によりこれを会計管理者に納付させなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による納付を受けたときは、これを収納し、保管有価証券預り証及び保管有価証券納付証明書を納入者に交付しなければならない。

(保管有価証券の払出し手続)

第133条 各課等の長は、保管有価証券の還付を受けようとする者があるときは、その者に、保管有価証券預り証に還付を要する旨の村長の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の保管有価証券預り証の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券を交付し、受領書を徴さなければならない。

(保管有価証券の出納通知)

第134条 会計管理者が前2条の規定により行った保管有価証券の出納は、各課等の長の通知に基づいてなされたものとみなす。

(記帳)

第135条 会計管理者は、村有有価証券の出納については村有有価証券出納簿、保管有価証券の出納については保管有価証券出納簿に記載しなければならない。この場合の記帳整理は、額面金額による。

第9章 契約

第1節 通則

(翌年度にわたる契約)

第137条 村長は、翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。

(1) 継続費に係るもの

(2) 繰越明許費に係るもの

(3) 債務負担行為に係るもの

(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約に係るもの

(契約書の作成)

第138条 村長は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものは、これを添えなければならない。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約保証金に関する事項

(4) 履行期限

(5) 前金払又は部分払に関する事項

(6) 契約代金の支払の時期及び場所

(7) 違約金に関する事項

(8) 給付の完了の確認又は検査の時期

(9) 危険負担及び保証期間

(10) 設計変更又は工事等の中止があった場合における損害の負担に関する事項

(11) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(12) 当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 契約に基づく権利義務の譲渡に関する事項

(15) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(議会の議決を要する契約の措置)

第139条 村長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分等に関する条例(昭和42年佐井村条例第2号)第2条の規定により、議会の議決を要する契約を締結しようとするときは、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を落札者又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を取り交わすものとする。

2 村長は、前項の規定による契約に関する事件については、次の議会にその議案を提出しなければならない。

(1) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(2) 物品購入の場合において、供給者が直ちに物品を納入するとき。

(3) 村長が、契約書又は請書の作成の必要がないと認めたとき。

(入札保証金)

第141条 政令第167条の7(第167条の13において準用する場合を含む。)の規則で定める入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とする。

2 入札保証金は、入札前に納付させなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第142条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2箇年間に国(公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 指名競争入札又は競り売りに付する場合において、村長が必要がないと認めたとき。

(4) 政令第167条の5第1項の規定により、村長が定めた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、当該落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金)

第143条 政令第167条の16第1項の規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の5以上とする。

2 前項に規定する契約保証金は、契約締結の際納付させなければならない。

(契約保証金の納付の免除)

第144条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に国(公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 政令第169条の7第2項の規定により、延納を認めた場合において確実な担保を徴したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が50万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(7) 指名競争入札、競り売り又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、村長が必要がないと認めたとき。

2 契約保証金の納付の免除を受けようとする者は、契約保証金免除申請書を村長に提出しなければならない。

(保証保険証券の提出)

第145条 村長は、競争入札に参加しようとする者又は契約の相手方が、村を被保険者とする入札保証保険契約又は履行保証保険契約を結んだことにより、入札保証金又は契約保証金を納付させないときは、当該入札保証保険契約又は履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(保証金に代わる担保)

第146条 政令第167条の7第2項(第167条の13及び第167条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金又は契約保証金の納付に代えて提出させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券

(4) 銀行法により免許を受けた銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手(入札保証金に限る。)

(5) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債及び地方債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行法により免許を受けた銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形の提供日の1月後であるときは、提供日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における割引率により割り引いた金額)

(保証金の還付等)

第148条 村長は、入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)を、落札者以外の者にあっては直ちに、落札者にあっては契約締結後に還付しなければならない。ただし、落札者が納付した入札保証金については、落札者から入札保証金充当承諾書を徴し、契約保証金又は物件の売払代金(落札者が直ちに代金を納付してその物件を引き取る場合のもので、入札保証金が現金で納付されている場合に限る。)に充当する場合は、この限りでない。

2 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後還付しなければならない。ただし、物件売払いについては、契約保証金が現金で納付されている場合において、買受人の契約保証金充当承諾書を徴して売払代金に充当するときは、この限りでない。

(契約締結の期限)

第149条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、村長が契約の時期を別に指定した場合を除くほか、当該通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者が正当な理由がなくて前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は、効力を失うものとする。

(履行期限の延期)

第150条 村長は、天災その他やむを得ない事由により、契約期間内に契約を履行することができないと認めたときは、相手方の申請により履行期限を延期することができる。

2 村長は、前項の事由以外の事由により、契約期間内に契約を履行することが困難な場合で、契約を解除する必要がないと認めたときは、相手方の申請により違約金を徴して履行期限を延期することができる。

(契約の変更又は中止)

第151条 村長は、必要があると認めたときは、相手方と協議の上、契約を変更し、又は履行を中止することができる。

2 村長は、前項の規定により契約を変更する場合において、変更に係る設計書又は仕様書があるときは、これを相手方に交付しなければならない。

3 第1項の規定による履行の中止の期間は、契約期間に含まれるものとする。ただし、村長は、相手方から履行期限の延期の申出があった場合は、中止の期間を限度として、変更契約により契約期間を延長することができる。

4 村長は、相手方が設計書又は仕様書を受け取った場合はその日から5日以内に、その他の場合は速やかに変更契約を締結しなければならない。

(契約の解除)

第152条 村長は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約の履行について不正行為があると認めるとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) その他契約上の義務を履行しないと認めるとき。

2 村長は、前項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を文書で通知しなければならない。

(契約解除の場合の措置)

第153条 村長は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置を行わせるものとする。ただし、履行部分のうち村長が特に認めるものについては、相当の代価を支払ってこれを採用することができる。

3 相手方が契約期間内に契約を履行しないときは、第150条第1項の規定により履行を延期した場合を除き、遅延日数に応じ、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額について年2.5パーセントの割合で計算した金額を延滞違約金として徴収するものとする。

5 前項の規定により違約金を控除したときは、違約金控除通知書を送付しなければならない。

(契約履行等の届出)

第155条 相手方が契約物件に着手したときは工事着工届を、契約を履行したときは工事完成届、納品書等を村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

(検査調査等)

第156条 村長は、工事、製造その他の請負、物件の購入等が完成し、又は完納されたときは、関係職員に検査又は検収をさせた上、検査調書又は検収調書を作成させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、検収調書を作成する必要がないと村長が認めるときは、請求書に、検収をした職員が検収済みの旨及びその年月日を記載し、記名押印してこれに代えることができる。

3 前2項の規定は、工事、製造その他の請負、物件の購入等の既済部分又は既納部分に対し部分払をしようとする場合について準用する。

(物件の引渡し)

第156条の2 村長は、工事、製造その他の請負、物件の購入等が完成又は完納により検査又は検収に合格したときは、契約者の引渡書により引渡しを受け、契約者に検査結果通知書及び受領書を交付するものとする。

(監督等を委託した場合の確認)

第157条 村長は、政令第167条の15第4項の規定により村職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類を作成しなければならない。

第2節 一般競争入札

(一般競争入札参加資格の公示等)

第158条 村長は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に関し必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに資格審査申請の時期及び方法を公示し、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 前項の規定による審査の結果当該資格を有する者を決定したときは、その名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第159条 政令第167条の6第1項の規定による入札の公告は、その入札期日(電子入札(所要の事項を入札者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力し、当該電子計算機と電気通信回線で接続した契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させること(以下「電子入札記録」という。)により行う入札をいう。以下同じ。)にあっては、入札期間の末日)前7日までに次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に付する内容を説明する日時及び場所

(3) 入札及び開札の日時及び場所(電子入札にあっては、電子入札記録をすることのできる期間並びに開札の日時及び場所)

(4) 入札保証金、契約保証金及び違約金に関する事項

(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項

(7) 最低制限価格の有無

(8) 前金払及び部分払の有無

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間によらなければならない。

(入札)

第160条 入札をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した入札書を作成して押印し、公告した日時及び場所に提出しなければならない。

(1) 入札価格

(2) 工事の名称、番号及び工事場所又は物件の名称、番号、規格及び数量並びに単価その他入札の内容となるべき事項

(3) 住所及び氏名

(4) 入札年月日

2 入札書の提出は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして村長が定めるものによって行うことができる。

4 入札は、1件につき1人1通に限る。

5 入札者は、他の入札者の代理人となることはできない。

6 入札者は、一旦提出した入札書(電子入札にあっては、電子入札記録)の引換え、変更又は取消しをすることができない。

7 代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(予定価格)

第161条 村長は、一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を定め、その予定価格を記載した予定価格書を封書にして開札の際開札場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、設計書又は仕様書に基づき契約の目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 電子入札にあっては、第1項の規定により予定価格を記録した予定価格書を封書にして開札の際これを開札場所に置くことに代えて、予定価格を、電子入札を行うための電子処理システムに登録しなければならない。

(最低制限価格)

第162条 政令第167条の10第2項の規定により設ける最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造その他の業務の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して、適正に定めなければならない。

(無効入札)

第163条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。

(2) 入札に関して不正の行為があったとき。

(3) 第142条の適用のある場合を除き、入札保証金が納付されていないとき。

(4) 入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤りによって必要事項を確認し難いとき。

(5) 電子入札にあっては、村長が別に定める方法による記名又は押印に相当する電磁的記録の記録のないもの

(6) 電子入札にあっては、入札データが指定された時刻までに電子入札を行うための電子処理システムに到達しないもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。

(落札者の決定通知)

第164条 村長は、落札者が決定したときは、直ちに口頭又は文書でその旨を落札者に通知しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により落札者が決定した場合は、入札結果報告及び契約締結伺書を作成しなければならない。

(落札の取消し)

第165条 村長は、落札決定後、落札者に不正行為のあったことが判明したときは、落札を取り消さなければならない。

2 前項の規定により落札を取り消したときは、その理由を本人に通知しなければならない。

(再度入札の公告)

第166条 村長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第159条第1項の規定による公告の期間を3日までに短縮することができる。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札参加資格の公示等)

第167条 村長は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第158条の規定に準じて公示、審査及び名簿の作成を行うものとする。

(入札者の指名及び入札の通知)

第168条 村長は、指名競争入札に付そうとするときは、可能な限り5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、第159条第1項各号に掲げる事項で必要なものを入札者に通知しなければならない。

第4節 随意契約

1 工事又は製造の請負 | 2,000,000円 |

2 財産の買入れ | 1,500,000円 |

3 物件の借入れ | 800,000円 |

4 財産の売払い | 500,000円 |

5 物件の貸付け | 300,000円 |

6 前各号に掲げるもの以外のもの | 1,000,000円 |

(見積書等)

第170条の2 村長は、随意契約を行う場合で、予定価格10万円以上のときは、2人以上から見積依頼書により見積書を徴さなければならない。

(1) 早急に実施を要する生産品の売却で見積書を徴する時間的余裕がないとき。

(2) 官報、新聞その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長において、見積書を提出させることが困難又は必要がないと認めるとき。

第5節 競り売り

第171条 村長は、動産の売払いについて、競り売りに付する場合は、第2節の規定に準じて行うものとする。

2 村長は、競り売りに参加しようとする者に保証金を納付させた場合において、落札者が契約を結ばないときは、その落札者が納付した保証金は村に帰属する旨を、公告で明らかにしておかなければならない。

第10章 物品

第1節 通則

(物品の整理区分)

第172条 物品の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく、比較的長期の使用に耐え得るもの及びその性質が消耗品に属するものであっても、標本又は陳列品として保管するものをいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗し、又は破損されやすいもの及び長期間の保存に耐えないものをいう。

(3) 原材料品 生産、工事若しくは工作等のため使用し、又は築造物の構成部分とする原材料をいう。

(4) 動物 使役、生産、教材、試験研究等のため飼育するものをいう。

(5) 生産物 生産若しくは製造を目的とする事業又は試験研究指導のための事業の結果、生産され、又は製造されたものをいう。

(6) 占有物品 借受品、受託品等村が一時保管する物品をいう。

(年度所属区分)

第173条 物品の年度所属区分は、当該物品を出納した日の属する年度による。

(使用中の物品の管理)

第174条 各課等の長は、その所管に属する使用中の物品を管理しなければならない。

2 前項の事務を行わせるため、各課等に物品取扱者を置く。

3 使用中の物品の管理に関する統括及び指導は、総務課長が行う。

第2節 出納通知

(物品の出納)

第175条 物品の出納は、購入、返納、生産、寄附、借受け、受託等により、会計管理者又は物品の出納及び保管の事務を所掌する出納員等の保管に属する場合を「納」とし、交付、売却、棄却、亡失、給付、払出し等によりその保管を離れる場合を「出」とする。

(会計管理者への通知)

第176条 各課等の長は、物品の受払をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知があったときは、その確認をしなければならない。

第3節 物品の受入れ等

(物品の受入れ)

第177条 各課等の長は、物品のうち入庫すべきものについては、会計管理者に引き渡さなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による引渡しがあったときは、入庫伝票を作成し、入庫しなければならない。

3 各課等の長は、会計管理者に引き渡さず直ちに使用するものについては、物品受払簿に記載しなければならない。

(物品受払簿への記載を省略することができる物品)

第178条 前条第3項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、物品受払簿への記載を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌、パンフレット、ポスター、法規集の追録等

(2) 接待用の飲食品及び式典用の物品で、購入後直ちに消費するもの

(3) 職員が旅行先において購入し、直ちに消費するもの

(4) 宣伝又は贈与の目的で購入し、直ちに配布し、又は贈与するもの

(5) 給食の用に供する賄品及び賄材料

(6) 修繕等のために購入した物品で直ちに取り付ける部品等

(7) 前各号に掲げるもののほか、物品の目的又は性質により記載の必要がないと会計管理者が認めるもの

第4節 請求、交付及び返納

(物品の一括購入)

第179条 各課等の長は、毎会計年度の当初に、その所管に係る歳出予算を勘案し、総務課長が指定する種類の物品について、当該年度内の所要見込数量を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による通知に基づいて、当該年度内の物品の需要計画を立て、一括購入の手続をとらなければならない。

(物品の請求)

第180条 各課等の長は、必要とする物品の交付を受けようとするときは、物品受払簿に出庫伝票を添え、会計管理者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、消耗品にあっては、毎月10日までに1月分の所要見込数量を請求するものとする。ただし、臨時に必要とするときは、その都度請求することができる。

(物品の交付)

第181条 会計管理者は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、直ちに交付しなければならない。

(物品の返納)

第182条 各課等の長は、物品について使用不能となったとき、又は使用の必要がなくなったときは、直ちに物品返納書により会計管理者に返納しなければならない。

(出納の整理)

第183条 会計管理者は、物品を出納したときは、入庫伝票及び出庫伝票により物品出納簿に記載しなければならない。

第5節 取得の特例

(寄附物品の受納)

第184条 各課等の長は、物品の寄附申込みがあったときは、寄附申込書に次に掲げる事項を記載した調書を添えて、村長の承認を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所氏名

(2) 品名、数量及び金額

(3) 維持費の見込額

(4) 採否についての意見

(生産物の報告)

第185条 各課等の長は、物品の生産又は製造(加工を含む。)をしたときは、生産物報告簿を作成し、第176条第1項の規定による通知をしなければならない。

(工事等完成による物品の振替)

第187条 各課等の長は、財産の取得に関する工事等が完成した場合において、その財産のうち物品として処理すべきものがあるときは、物品振替通知書を作成し、第176条第1項の規定による通知をしなければならない。

第6節 保管

(保管の原則)

第188条 物品は、常に良好な状態で使用することができるように保管しなければならない。

(保管の委託)

第189条 物品は、その形質、使用及び処分の上から特に必要があると認められる場合は、村職員以外の者に1年以内の期間を定めてその保管を委託することができる。

3 前2項の規定により保管を委託しようとするときは、物品保管委託書により行うものとし、受託者には、物品受託整理票を交付し、その保管の状況を整理させなければならない。

(物品の使用区分)

第190条 物品の使用区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専用物品 職員が専ら使用するため、一定期間貸与されるものをいう。

(2) 共用物品 専用物品以外の物品で、常時不特定の職員又は直接公共の用に供するものをいう。

(3) 貯蔵物品 前2号に掲げるものを除くほか、会計管理者が共用又は処分を予定して一時保管するものをいう。

(保管責任)

第191条 専用物品は当該物品を専ら使用する職員が、共用物品は物品取扱者が、貯蔵物品は会計管理者が、それぞれ確実に保管しなければならない。

(専用物品の取扱い)

第192条 職員は、執務上必要な専用物品の貸与を受けようとするとき又は専用物品を返納しようとするときは、物品取扱者に申し出て専用物品貸与簿により授受しなければならない。

(物品の貸付け)

第193条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 貸付物品の授受は、物品貸付簿により行わなければならない。

3 第1項ただし書の規定による物品の貸付期間は、特別の事情がない限り、1月を超えてはならない。

第7節 備品

(備品の表示)

第194条 備品には、全て所属名並びに備品の品目及び品名を金属札、紙札、焼印、彫刻その他便宜な方法で表示しなければならない。ただし、品質又は形体により表示することができないものは、この限りでない。

(備品台帳及び備品使用簿)

第195条 各課等の長は、備品の受払をしたときは、総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による通知があったときは、備品台帳に記載しなければならない。

3 各課等の長は、使用中の備品について備品使用簿に記載しなければならない。

(主要備品)

第196条 総務課長は、車両(総排気量0.66リットル以上のもの)又は取得価額1件50万円以上の備品(以下「主要備品」という。)について、主要備品台帳を作成しなければならない。

第8節 処分

(不用品の処分)

第197条 会計管理者は、使用の必要のない物品又は破損した物品で、修繕により活用の方法を見出すことができないものを売却しようとするときは、不用品売却調書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。ただし、売却することが不利又は不適当なもの及び売却することができないものは、物品棄却調書により棄却するものとする。

(生産物の売却)

第198条 第185条に規定する生産物は、売却するものとする。ただし、次に掲げる場合は、使用に供することができる。

(1) 試験、研究、調査等に使用する場合

(2) 見本として使用する場合

(3) 種子、肥料又は飼料として使用する場合

(4) 動物として飼育する場合

(5) 前各号に準じ必要と認めた場合

2 会計管理者は、生産物を売却しようとするときは、生産物売却調書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

3 第1項ただし書の規定により、使用に供する場合の取扱いについては、別に定める。

(売却物品の引渡し)

第199条 売却した物品は、その代金の納付がなければ引き渡してはならない。ただし、村の機関相互における受渡し又は村長の承認を得た場合は、この限りでない。

(物品の交換譲与等)

第200条 各課等の長は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和42年佐井村条例第3号)第2条又は第3条の規定により、物品を交換し、譲与し、又は減額譲渡しようとするときは、総務課長に合議の上、村長の承認を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の村長の承認があったときは、物品交換調書又は物品譲与(譲渡)調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第9節 占有物品

(出納手続)

第201条 村の所有に属さない物品の受入れ又は払出しをしようとする場合は、占有物品受払簿によらなければならない。

(管理)

第202条 前条に定めるものを除くほか、占有物品の管理については、村有物品の取扱いの例による。

第11章 会計検査

(各課等の検査)

第203条 会計管理者は、会計事務の適正を期するため、各課等の事務について年1回以上検査を行うものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により検査を行うときは、提出すべき書類等をあらかじめ通知しなければならない。

3 第1項の検査は、関係書類等について検査するほか、必要と認めるときは、工事その他施設について実地検査することができる。

4 会計管理者は、検査を終了したときは、検印を押さなければならない。

5 第1項の検査は、会計管理者が命じた職員により行わせることができる。この場合において、検査を命ぜられた職員は、直ちに検査の結果を書面により会計管理者に復命しなければならない。

6 会計管理者は、前項の検査結果について、直ちに村長に報告しなければならない。

7 村長は、前項の報告に基づき必要な措置を講じなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第204条 会計管理者は、指定金融機関等の行う事務について、毎年1回定期に検査を行うものとする。

2 会計管理者は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うものとする。

(監査委員による検査)

第205条 会計管理者は、法第235条の2第1項及び佐井村監査委員条例(平成13年佐井村条例第2号)第8条の規定に基づき、監査委員の例月出納検査を受けなければならない。

第12章 帳簿及び関係書類

第206条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第4に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類をつづって整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書類は、毎年度作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

第207条 削除

第13章 職員の賠償責任

(補助職員の指定)

第208条 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は、次の表のとおりとする。

行為の種類 | 補助職員 |

1 支出負担行為 | 専決又は代決をする権限を持つ職員 |

2 法第232条の4第1項の命令 | 専決又は代決をする権限を持つ職員 |

3 法第232条の4第2項の確認 | 出納室に所属する出納員 |

4 支出又は支払 | 出納室に所属する出納員 |

5 法第234条の2第1項の監督又は検査 | 監督又は検査を命ぜられた職員 |

(事故の報告)

第209条 各課等の長は、現金、有価証券、物品等の亡失又は損傷の事実があったときは、直ちに次に掲げる事項について調査をし、総務課長に報告しなければならない。

(1) 保管責任者及び物品の使用者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の有価証券又は物品の名称、数量及び金額又は評価額

(4) 亡失の現金の金額

(5) 保管の状況

(6) 亡失又は損傷の原因

(7) 亡失又は損傷の事実発見の動機及びその後の措置

(8) その他必要な事項

2 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条の規定により指定された補助職員が法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより、村に損害を与えた事実があったときは、当該各課等の長は、その事実を詳細に記載した書類を作成し、総務課長に報告しなければならない。

3 総務課長は、前2項の規定により報告があったときは、事実を調査の上、意見を付けて村長及び会計管理者に報告しなければならない。

第14章 雑則

(各課等の長の事務引継ぎ)

第210条 各課等の長が交替したときは、前任者は、事務引継書を作成し、帳簿及びその目録その他財務に関する書類を発令の日から7日以内に後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。

3 第1項の事務引継書は、前任者及び後任者が記名押印して各1部を所持しなければならない。

(出納員の事務引継ぎ)

第211条 前条第1項の規定は、出納員が交替した場合について準用する。

3 事務引継書は、前任者及び後任者が立ち合い、現金及び物品と照合し、授受を行った後、前任者及び後任者が記名押印して各1部を所持しなければならない。

(物品取扱者の事務引継ぎ)

第212条 物品取扱者が交替したときは、前任者及び後任者が立ち合い、関係帳簿と物品とを照合し、発令の日から7日以内に、引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。

(前任者の死亡等による事務処理)

第213条 前3条の場合において、前任者が死亡その他の事故により事務引継ぎをすることができないときは、村長の命じた職員が処理しなければならない。

(帳票の様式)

第214条 この規則に規定する帳票の様式は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 佐井村財務規則(昭和44年佐井村規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前、旧規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

附則(昭和58年規則第6号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

附則(昭和59年規則第5号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月5日から施行する。

附則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条中佐井村財務規則第144条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第8条の規定による改正前の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の佐井村財務規則及び第13条の規定による改正前の佐井村漁業集落排水処理施設設置条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成21年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年11月9日から施行する。

附則(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年11月22日から施行する。

附則(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐井村財務規則の規定によりなされた申請、届出等の手続その他の行為は、この規則による改正後の佐井村財務規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

支出負担行為の整理区分

節 | 節の説明 | 支出負担行為の伺いを行う時期 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 | |

1 報酬 | 議員報酬 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 第20条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。 | |||

委員報酬 | 同 | 同 | |||||

非常勤職員報酬 | 同 | 同 | |||||

2 給料 | 同 | 同 | 第20条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。 | ||||

3 職員手当等 | 退職手当 | 支給しようとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 | 請求書、履歴書、戸籍謄本等 | ||

退職手当を除く手当 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 第20条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。 | ||||

4 共済費 | 支出しようとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 | ||||

5 災害補償費 | 同 | 同 | 同 | 本人、病院等の請求書、領収書、戸籍謄本、死亡届その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類 | |||

6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 第20条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。 | ||||

7 報償費 | 支出しようとするとき。 | 同 | 同 | ||||

8 旅費 | 普通旅費 特殊旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 旅行簿 旅行命令簿 | 第20条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。 | ||

外国旅費 | 旅行又は旅行命令をしようとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 | ||||

費用弁償 | 支出しようとするとき。 | 同 | 同 | 条例で規定されている場合は、普通旅費の例による。 | |||

9 交際費 | 同 | 同 | 同 | ||||

10 需用費 | 消耗品費 燃料費 賄材料費 飼料費 医薬材料費 | 購入契約を締結しようとするとき。 | 同 | 同 | 契約書(案) 請書(案) | ||

印刷製本費 | 契約を締結しようとするとき。 | 同 | 同 | 同 | |||

修繕費 | 同 | 同 | 同 | 同 | |||

光熱水費 | 支出しようとするとき。 | 同 | 同 | ||||

食糧費 | 契約を締結しようとするとき。 | 同 | 同 | ||||

11 役務費 | 通信運搬費 | 郵便料 | 支出しようとするとき。 | 同 | 同 | ||

電話料 | 同 | 同 | 同 | ||||

運搬料 | 契約を締結しようとするとき。 | 同 | 同 | 契約書(案) 請書(案) | |||

保管料 広告料 手数料 筆耕翻訳料 | 同 | 同 | 同 | 同 | |||

火災保険料 自動車損害保険料 | 支出しようとするとき。 | 同 | 同 | ||||

12 委託料 | 契約を締結しようとするとき。(支出しようとするとき。) | 同 | 同 | 契約書(案) 請書(案) | 単価契約に係る支出負担行為の伺いを行う時期については、括弧書により、支出負担行為に必要な書類は、契約書写しとする。 | ||

13 使用料及び賃借料 | 同 | 同 | 同 | 同 | 長期継続契約に係るものの支出負担行為の伺いを行う時期については、括弧書により、支出負担行為に必要な書類は、契約書写しとする。 | ||

14 工事請負費 | 契約を締結しようとするとき。 | 同 | 同 | 契約書(案)、請書(案)、設計書、仕様書 | |||

15 原材料費 | 購入契約を締結しようとするとき。 | 同 | 同 | 契約書(案) 請書(案) | |||

16 公有財産購入費 | 同 | 同 | 同 | 契約書(案)、実測図、位置図、平面図、登記事項証明書 | |||

17 備品購入費 | 同 | 同 | 同 | 契約書(案) 請書(案) | |||

18 負担金、補助及び交付金 | 交付決定をしようとするとき。(支出しようとするとき。) | 同 | 同 | 申請書 (請求書) | 交付決定を要しないものについては、括弧書による。 | ||

19 扶助費 | 支出しようとするとき。 | 同 | 同 | ||||

20 貸付金 | 貸付けを決定しようとするとき。 | 同 | 同 | 申請書、契約書(案) | |||

21 補償、補塡及び賠償金 | 補償金 | 契約を締結しようとするとき。 | 同 | 同 | |||

賠償金 | 支出しようとするとき。 | 同 | 同 | ||||

補塡金 | 同 | 同 | 同 | ||||

22 償還金、利子及び割引料 | 同 | 同 | 同 | ||||

23 投資及び出資金 | 投資又は出資をしようとするとき。 | 同 | 同 | ||||

24 積立金 | 積立てをしようとするとき。 | 同 | 同 | ||||

25 寄附金 | 寄附しようとするとき。 | 同 | 同 | ||||

26 公課費 | 申告しようとするとき。 | 同 | 同 | ||||

27 繰出金 | 繰出しをしようとするとき。 | 同 | 同 | ||||

別表第2(第21条関係)

支出の方法別等の分類

区分 | 支出負担行為の伺いを行う時期 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 |

1 資金前渡 | 資金前渡をしようとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 |

|

|

2 繰替払 | 繰替払精算報告書の提出があったとき。 | 同 | 同 | 繰替払精算報告書 |

|

3 振替 | 振替をしようとするとき。 (支出をしようとするとき。) | 振替決定のとき。 (支出負担行為伺いの決裁のあったとき。) | 振替をしようとする額 (支出負担行為の伺いの額) |

| 支出負担行為の伺いを要するものについては、括弧書による。 |

4 過年度支出 | 過年度支出を行おうとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 |

|

|

5 繰越し |

| 当該繰越分に係る予算の配当のあったとき。 | 繰越しをした金額の範囲内の額 |

| 前年度以前に支出負担行為を行ったものは、当該支出負担行為の伺いに「(明許、事故、逓次)繰越し」の表示をしておくこと。 前年度以前に支出負担行為を行わなかったものは、別表第1に規定する区分に従い「(明許、事故、逓次)繰越し」の表示をして支出負担行為を行うこと。 |

6 返納金の戻入 |

| 戻入の通知があったとき。 (戻入があったとき。) | 戻入済額 |

| 出納整理期間中に戻入があり、出納整理期間経過後に通知があったときは、括弧書による。 |

7 債務負担行為 | 債務負担行為をしようとするとき。 | 債務負担行為の伺いの決裁のあったとき。 | 債務負担行為の伺いの額 |

| 債務負担行為に基づく支出負担行為済のもので、歳出予算に基づく支出負担行為の伺いをする時期は、当該経費の支出決定をしようとするときとし、支出負担行為として整理する時期は、支出決定のときとする。なお、その際当該支出負担行為の内容を示す書類には、債務負担行為に基づく支出負担行為済みである旨表示するものとする。 |

別表第3(第172条関係)

大分類 | 中分類 | 小分類 |

1 備品 (その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物品) | 1 一般庁用器具 | 1 机、卓子類 2 椅子類 3 箱、棚、衝立類 4 印字、印刷、計算器具類 5 公印類 6 その他 |

2 維持管理用器具 | 1 照明器具類 2 通信器具類 3 冷暖房器具類 4 厨房器具類 5 清掃、衛生器具類 6 装飾、調度器具類 7 福利、厚生器具類 8 寝具、被服類 9 その他 | |

3 車、船及び車船用器具 | 1 乗用自動車 2 貨物自動車 3 特殊自動車 4 2輪自動車及び原動機付自転車 5 自転車 6 その他の車両類 7 船舶 8 車及び船用器具類 | |

4 図書 | 1 図書類 | |

5 保健衛生用器具類 | 1 一般診療、検査器具類 2 一般検診用器具類 3 試験、研究器具類 4 消毒、防疫用器具類 5 その他 | |

6 農林水産用器具 | 1 農産器具類 2 畜産器具類 3 林産器具類 4 水産器具類 5 その他 | |

7 土木建築用器具 | 1 測量、測定器具類 2 建設機械器具類 3 試験、検査用器具類 4 その他 | |

8 教育用器具 | 1 一般器具類 2 音楽器具類 3 保健体育器具類 4 家庭教育器具類 5 社会教育器具類 6 特殊教育器具類 7 理化学教育器具類 8 視聴覚教育器具類 9 産業教育器具類 10 児童館用器具類 11 その他 | |

9 消防用器具 | 1 消火器具類 2 消火施設類 3 防火器具類 4 その他 | |

10 その他 | 1 他の分類に属さないもの | |

2 消耗品 (1回又は短期間の使用により消耗される物品、性質又は形状を失って使用に耐えなくなる物品及び毀損しやすい物品をいい、生産品原材料及び動物を除く。) | 1 事務用品 | 1 事務用用具類 2 用紙類 3 その他 |

2 維持管理用品 | 1 照明用品類 2 通信用品類 3 冷暖用品類 4 厨房用品類 5 清掃、衛生、防災用品類 6 装飾、調度用品類 7 福利、厚生用品類 8 寝具、被服類 9 その他 | |

3 郵券等 | 1 郵便切手、はがき類 2 印紙、証紙類 3 乗車券類 4 その他 | |

4 燃料 | 1 燃料類 | |

5 図書 | 1 図書類 | |

6 動物 | 1 動物類 | |

7 食料品 | 1 食料品類 | |

8 保健衛生用品 | 1 保健衛生用品類 | |

9 農林水産用品 | 1 農林水産用品類 | |

10 土木建築用品 | 1 土木建築用品類 | |

11 教育用品 | 1 教育用品類 | |

12 児童館用品 | 1 児童館用品類 | |

13 その他の用品 | 1 他の分類に属さない用品類 | |

3 原材料 (工事用材料並びに生産用若しくは製作用の原材料及び材料をいう。) | 1 原材料 | 1 原材料 |

4 動物 (獣類、鳥類、魚類等で飼育するものをいう。) | 1 動物 | 1 獣類 2 鳥類 3 魚類 4 その他 |

5 生産品 (試験研究、実習作業等によって生産され、製作され、又は漁獲される物品をいい、動物を除く。) | 1 生産品 | 1 生産品類 |

6 美術品 (資料等で保存するものを含む。) | 1 美術品 | 1 陶磁器類 2 漆工 3 金工、刀剣類 4 絵画、書跡類 5 彫刻類 6 標本類 7 その他 |

備考

1 物品は、全てこの分類表により分類整理するものとする。

2 附属品類は、主たる物品の分類で分類整理するものとする。

3 判断し難い物品については、総務課長の指示を受けてから分類整理するものとする。

4 第172条第1項第1号及び第4号並びにこの分類表の大分類の1及び4の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、消耗品とすることができる。

(1) 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が1万円未満の物品(図書及び公印類を除く。)

(2) 取得価格が5,000円未満の図書(加除式の法例集を除く。)

(3) 観賞用の小動物及び試験、研究又は増殖のために必要な水産動物

(4) 臨床実験又は解剖の用に供する動物

別表第4(第206条関係)

備付帳簿

帳簿名称 | 備付義務者 | 編てつ書類 | 備考 |

証券出納簿 | 会計管理者 | ||

資金前渡整理簿 | 〃 | ||

概算払整理簿 | 〃 | ||

前金払整理簿 | 〃 | ||

債権台帳 | 〃 | ||

基金台帳 | 〃 | ||

一時借入金整理簿 | 〃 | ||

歳計外整理簿 | 〃 | ||

村有有価証券出納簿 | 〃 | ||

保管有価証券出納簿 | 〃 | ||

物品出納簿 | 〃 | ||

歳入簿 | 〃 | 歳入月例出納検査資料、調定決議書(通知) 収入未済金繰越に係る調定決議書(通知) 不納欠損書(通知) 科目更正書(通知)、過誤納金還付命令書(命令) 振替命令書(命令) | |

歳出簿 | 〃 | 歳出月例出納検査資料、科目更正書(通知) 調定決議書、返納通知書(通知)、支出命令書(命令) 支出命令書(命令) 精算命令書(通知) 支出命令書(命令) 精算命令書(通知) 支出命令書(命令) 支出命令書(命令) 振替命令書(命令) | |

村債台帳 | 財政担当課長 | ||

備品台帳 | 〃 | ||

主要備品台帳 | 総務課長 | ||

予算差引簿 | 各課等の長 | ||

徴収簿 | 〃 | ||

調定簿 | 〃 | ||

滞納整理簿 | 〃 | ||

物品受払簿 | 〃 | ||

生産物報告簿 | 〃 | ||

専用物品貸与簿 | 〃 | ||

物品貸付簿 | 〃 | ||

備品使用簿 | 〃 | ||

占有物品受払簿 | 占有物品を管理する者 |